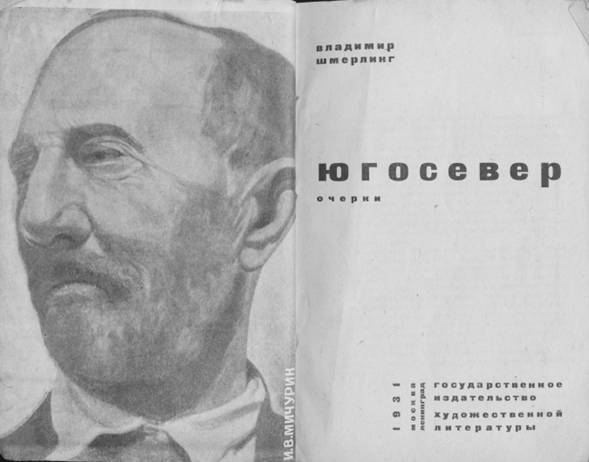

Владимир Шмерлинг

ЮГОСЕВЕР

очерки

1931, Москва, Ленинград

Государственное издательство художественной литературы

* * *

Быть может, ни в чем так ярко не сказалась прогнившая бездарность буржуазно-царского строя, как в судьбе Ивана Владимировича Мичурина: за его гениальные работы царское правительство ему назначило орден и пригласило служить в... канцелярии.

Только советская власть предоставила Мичурину все возможности для его изумительных работ.

Еще от старого режима, как отвратительное наследие, осталось то, что Мичурина не знают, не знают колоссального значения его работ. Только в последние годы сведения о его работах, их значении, о его биографии широко стали разливаться по Союзу. В Козлов потекли потоком экскурсии, посетители. Книга Владимира Шмерлинга сыграет прекрасную роль: Ивана Владимировича Мичурина и его работы должен знать и уметь ценить каждый гражданин великого Союза.

Чем дорог, чем близок Мичурин нашему социалистическому строительству? Тем, что, как правильно указывает Владимир Шмерлинг, он не похож на Бербанка: тот из тысяч, десятков тысяч особей вылавливал нужные ему сорта и виды, не меняя обстановки, среды, климата, в которых они создались. И.В. Мичурин же с изумительным искусством создает новые сорта, новые виды с таким расчетом, чтобы они могли произрастать в суровых условиях нашей страны. Эти новые сорта и виды он несет в самую гущу населения, эти великолепные мичуринские плоды будет выращивать и потреблять крестьянин и пролетарий социалистического Союза, а не доставлять за тридевять земель, как это было до сих пор.

Вокруг И.В. Мичурина зреют и наливаются молодые силы. Как это прекрасно: удивительный старик бросает семена не только в почву, но и в умы!

"Югосеверу" Владимира Шмерлинга — самое широкое распространение!

А. Серафимович

* * *

Старик с палочкой

— Аркашка, лодку!

— Аркашка! Аркашка! Аркашка! — кричат вместе со мной на берегу человек, страдающий одышкой, и девочка с косичками.

Наконец медленно «на горизонте» появляется «судно» Аркашки. Гребет он только одним веслом, при чем от весла остался только обломок.

Аркашка причаливает к берегу.

Его «посуда» переживает тревожные минуты. Ни она, ни человек с одышкой не могут найти равновесия. Аркашка же относится к этому весьма равнодушно.

Наконец он выгружает свой транспорт и скрывается в камыши.

— Аркашка! Аркашка! — несется над рекой.

Вхожу в калитку. Иду по дорожке. Смотрю под ноги. Опилки и стружки. Сзади бежит собачонка. Кажется, желтая.

Поднимаю голову. Надо мною скворешник. Скворцов не видно.

Смотрю прямо. Крылечко. Скамейка, — на таких обыкновенно грызут семечки. Гуляют куры.

В бочке с водой и пылью плавает, как масло, кусок рогожи.

Окна в доме занавешены. У одного окна закрыты ставни.

Иду дальше. Надо мною деревья. Дорожка ведет в сад. Собака догоняет меня. Она начинает лаять. Я ускоряю шаг.

У сарайчика сидит старичок. Что-то чертит палкой по земле. Не замечает меня.

Я говорю: «Здравствуйте!». И еще раз —«Здравствуйте!» Он продолжает чертить, но потом вдруг резко вскидывает голову. Он далеко не добродушен.

— Тебе ;чего?

— Я к вам, Иван Владимирович... (да, это он).

— Ко мне? Да отвяжись ты! Чего тебе нужно!.. — и попрежнему чертит своей палкой по теску, как будто я совсем не существую.

— Иван Владимирович, я к вам приехал из Москвы, Тогда Иван Владимирович делает движение, точно проглотил гнилой орех, и кричит глухо, но громко.

— Паш! Паш! ; «Неужели выгонит?» — думаю я.

«Паш» появляется не скоро.

Может быть, даже скоро. Но старик молчит, свернулся, как улитка. Я .приготовил столько слов, таких умных и таких... и вот...

Наконец Паша вылез из кустарника. Извяняюсь, для меня он не Паша, а Павел Никанорович Яковлев. Но его имя и отчество и все прочие подробности я узнал несколько дозже, когда произнес ему то, что должно было быть написано на моей визитной карточке, которой у меня нет.

— Что он ко мне пристал? — спрашивает Иван Владимирович.

— Это они из Москвы ;приехали, писать о ва:с будут, мы уж раньше списались, это они...

— А! Болтологией занимается. Дурачья штука! Да что ты поймешь в .моем деле? Врать только будешь! Эх, вруны, вруны!, — и Ивай (Владимирович смерил меня взглядом. Я обрадовался. Наконец «заметили».

— Ну, смотри, надоедать будешь — прогоню; так и скажу: пошел к чертям.

— Ничего, Иван Владимирович, не прогоните, — выступил я смелее.

— Что, это ты о чем?

— Говорите громче,—.шепнул Яковлев.

— Ну, пойдем, — поспешил Иван Владимирович и вошел в сарайчик.

Он сел, а палочку поставил в сторону. Держал свою голову прямо и глядел вперед, не обращая на нас внимания.

У него морщинистое лицо. Весъ он как будто сложен из углов. Густые черные, наполовину седые брови. Глаза смотрят далеко. Должно быть, когда-то они были очень ясными.

Он долго глядел. Шевелил пальцами, точно мял мякиш, и наконец заговорил, как бы обращаясь не к нам.

Я слышал его голос, но он не был таким, как прежде. Этот голос — с раскатами, глухой, но иногда тягучий, будто смазанный. Слушал, потом взял карандаш и начал тихонько, так, чтобы он не видал, записывать его слова.

_______

В день пятидесятилетнего юбилея Мичурина по городу были развешаны плакаты:

Первый плакат:

МИЧУРИН ИЗ ТЕХ, КТО НАУЧАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОБЕЖДАТЬ ДО СИХ ПОР НЕПОБЕДИМОЕ.

Второй плакат:

МИЧУРИН ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

БОРЦОВ ЗА РАСШИРЕНИЕ ВЛАСТИ НАД ПРИРОДОЙ,

ОН ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ.

Третий плакат:

НОВЫЕ МИЧУРИНСКИЕ СОРТА ЯВЛЯЮТСЯ МОГУЧЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ КАЖДОМУ КРЕСТЬЯНИНУ.

Четвертый плакат:

МИЧУРИН ПЕРЕНЕС КРЫМ В ТАМБОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ.

Пятый плакат:

ВЫВЕДЕННЫЕ

МИЧУРИНЫМ: ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, АЙВА, ВИНОГРАД, АБРИКОС, МИНДАЛЬ,

ЧЕРЕШНЯ, ШЕЛКОВИЦА, РЕНКЛОДЫ, ДЮШЕСЫ И ДРУГИЕ ЮЖНЫЕ РАСТЕНИЯ —

АБСОЛЮТНО ВЫНОСЛИВЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТУ СРЕДНЕЙ РОССИИ,

БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ НА ЗИМУ.

Было еще много и других плакатов. Последний плакат:

ИЗНЕЖЕННЫЕ БУРЖУИ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ НАМ НЕ НУЖНЫ.

Это любимые слова Мичурина.

Родился он в 1855 году.

Ворота в года

Передо мною не плывут берега.

Не мелькают люди, говоры и обычаи.

Передо мной карта одной человеческой жизни.

Это было очень давно, так давно, что не надо вспоминать

дату. Мичурину было два-три года. Отец держал его на руках. По

небу

шла комета.

небу

шла комета.

Отец приподнял Мичурина на вытянутых руках.

Комета была на севере.

— Вон так... — показывает старик Мичурин. — До половины неба. Помню, мне очень хотелось достать рукой до кометы.

...Старинная фотография. Как будто гравюра мастера. Мальчик весь в белом. Одет казачонком, — над сапожками нависли шаровары. Вид воителя. Гордо опирается о спинку стула!. Это маленький Мичурин. Первыми его игрушками были яблоки и груши. Он играл ими, как кеглями. Отец днями пропадает в саду. Дед гордился своими «особенными грушами». Это было в Калужской губернии. Теперь в Калужском округе осталось только одно название «Мичуринских груш»...

— Память у меня была хорошая. Я никогда уроков не учил. И вое оттого, что отец мой, когда мне было четыре года, ку пил грифельную доску. Прочтет мне из книги, а потом велит писать мелком — своими словами. Меня готовили в лицей. Но лотом отец не захотел. Он у нас упрямый, отец, был. Когда он умер, мы лишились последней земли. Ну, и шут с ней. Да... Потом, в 1875 году, приехал я в Козлов. (Женился на мещанке. Тогда этот позор был, дурачья штука. Женился, да, ну, наследства-то меня и лишили. С того времени занялся я садоводством.

...Мичурин перевертывает альбом.

Усталое,

задумчивое лицо. Гаршинские .глаза. Молодая бородка.

Железнодорожная тужурка ,с медными пуговицами. Такие

фотографии висят в музеях революции, таких снимков много в архивах жандармского

управления.

Усталое,

задумчивое лицо. Гаршинские .глаза. Молодая бородка.

Железнодорожная тужурка ,с медными пуговицами. Такие

фотографии висят в музеях революции, таких снимков много в архивах жандармского

управления.

Но Мичурин не шел в ссылку.

Он щелкал костяшками в Козловской конторе товарной станции Рязано-Уральской железной дороги.

За соседними столами работали другие конторщики. Они работали молча. Уходили и приходили на службу. Среди них был и князь Петр Алексеевич Кропоткин.

Мичурин уходил домой. И только тогда начинал работать без медных пуговиц и костяшек. Работал не за столом, а на грядках.

Их было немного — грядок — в мичуринском саду на Московско-Вокзальной улице, за домом булочника Сушкова.

Мучные лабазы, мучные обозы и сушковские, знаменитые на весь Козлов, калачи. Цветочная пыль боролась с мучною.

Мичурин работал на грядах. Он испытывал «притяжение к земле» больше, чем другие козловцы.

Конторщики приходили в трактир напротив. С вечера играл орган. Орган заглушали пьяные голоса. Биллиардные шары разбивали окна.

Мичурин сидел, окруженный сельскохозяйственными журналами. В углу восседала жена. Жена — мещанка. Жена, из-за которой отказались от Мичурина его дворянские родичи. Так проходили сутки.

...Начальник дороги проезжал через Козлов. Он был милостив и в хорошем настроении. Разговаривал со служащими.

— Ты дворянин и ты -конторщик, — задумался он над Мичуриным.

Мичурин перестал сидеть в конторе.

В его распоряжение были отданы все часы на всей дороге. Он стал хранителем точного времени.

Маятники забили на Московской улице. В пружинах и колесиках Мичурину жилось легче, чем в конторе.

Он стал откладывать деньги. Сдавал подряды другим часовщикам. Так получил себе положение в жизни.

Жена радовалась. Козловцы приходили к окну мастерской и в дни, когда не было гастролей карликов или великанов, любовались первой в Козлове электрической динамо-машиной часовщика Мичурина.

От стрелок: и циферблата он уходил на грядки.

Проводники привозили из Ростова дюшесы и виноград. Сушеные финики продавались в магазинах. Жареные семечки—на каждом углу.

Мичурин читал в журналах статьи профессора Грелля. Грелль доказывал. Грелль убеждал. Призывал акклиматизировать в Средней России лучшие иностранные сорта плодовых растений. Русские садоводы засыпали заказами иностранные фирмы. Мичурин ухаживал на козловской земле за нежными пришельцами с юга Франции.

Другой козловский житель — юрист без практики, инженер без диплома — изобретал новый сорт сапожной ваксы. Эта вакса должна была поставить мировые рекорды и принести изобретателю несметные богатства.

На ваксу не должна была садиться пыль. Она не имела права покушаться на блеск ботинок. Гарантия на год. Вы чистите ботинки, или сапоги, или туфельки только один раз в год. Кожа — шевровая и хромовая — блестит как медный таз; лаковая — как купол под солнечными лучами.

Один хотел питаться обязательно козловскими дюшесами; другой изобретал целомудренность чистогы обуви.

Город не обращал на них внимания.

Город щелкал семечки и шлепал по лужам.

В царские дни чадили плошки. Козлов знаменит плошками и пожарами. В центре города — гостиные ряды и рынок. Все перепачкано мукой. Запах бани. В единственной козловской бане и мылись, и стирали белье.

На буро-желтых полицейских будках красовался герб города: бородатый козел.

Козловские купцы, конские барышники и лабазники, жили сытно — по законам «всероссийского Замоскворечья».

Через Козлов гнали, как по этапу, лошадей и быков. Англичане выстроили знаменитые бойни. По воскресеньям купцы катались по Московской улице, хвастая рысаками. Ночью караулили мучной город сторожа-инвалиды.

По вечерам в городском саду устраивались гулянья, жгли фейерверк; когда же надрывался колокол на каланче, —гуляющие сбегались любоваться продолжением фейерверка. Редкий день не горели как будто нарочно для огня выстроенные дома.

Козел царствовал на гербе города Козлова.

Козел гордо тряхнул бородою, когда через Козлов стали проходить не только быки, но почтовые, товарные и курьерские поезда. Козлов стал рыцарем на распутье трех железнодорожных линий. Он не раздумывал, извлекая прибыль и товары.

Мичурин починил все часы. Поезда приходили без опоздания. Точь-в-точь в назначенную минуту и секунду.

В Мичуринском садике росли и томились французские ренклоды. Им было тесно на клочке земли, среди козловских улиц, политых пылью.

Вдвоем с женой Мичурин переносил, как фарфоровые чаши, свои растения за город, на купленные им гектары луговой земли. Он расстался с маятниками и железной дорогой. Освободил себя для того, чтобы навсегда стать пленником плодов и грядок.

«Иностранцы» плохо росли на козловской почве.

— Любимые экземпляры выкидывал из сада! А досаднее всего: ходишь, ходишь за иным, — первый, второй год растет хорошо, думаешь—окреп, мерзавец, сроднился с местностью; ан, глядъ, на третий год при тех же условиях вымерз до корня! Что делать? Скрепя сердце выкапываешь и выкидываешь, а .на его место достаешь растение уже из другой местности. Думаешь, оно будет выносливее, но не тут-то было, — опять та же история! Работать приходилось с завязанными глазами, — рассказывает Мичурин.

...Изобретатель изобретал ваксу. Он все еще боролся с лылью. Мичурин выкинул из грядок растения, за которыми ухаживал годами.

Провинциальный чудак! Да, у чудака плакали денежки, часы раздумий и труд. Как будто в доме кто-то умер.

В козловских магазинах попрежнему в окнах нагло красовались привозные дюшесы.

...Весною город Владимир облит молоком.

Цветет знаменитая ...владимирская.

Поспевает вишня. Сторож стоит на вышке и дергает веревки, как будто звонит в колокола. Но не слышно звона. В его руках веревки и проволока, прикрепленные к изгородям и верхушкам деревьев. Иногда сторож кричит и свистит, засовывая два пальца в рот.

Он охраняет вишни от набегов птиц. Птицы опустошают сады.

Владимирская вишня, антоновка и груша-бессемянка — «славный» треугольник российского плодоводства.

Мичурин объезжал сады. Антоновка и бессемянка. Всюду одно и то же. Владимирская вишня в какой-нибудь Курской губернии. Мелкие ягоды. Заграничные растения жиреют и не свыкаются с климатом. Они принесли с собой в сады болезни и вредителей. Однообразные и нищие сады!

Мичурин помнил: когда-то в доме случился пожар. Народ сбежался «глазеть». Рвали вишни и тут же выплевывали косточки, втаптывали их ногами в землю. Через год, весной косточки взошли.

«Новые сорта плодовых растений не могут выходить из семян», — так писали в учебниках садоводства и плодоводства.

Мичурин начал выращивать новые сорта из семян. Отрекся от всего, что делал раньше.

Редактор журнала «Русское Садоводство» получил статью Мичурина. Он писал ;о том, как разводить вишни черенками. Грелль наложил резолюцию: «Мы печатаем только правду».

Через несколько лет неправда Мичурина стала правдой. В Козлове зацвели .миндаль и персики. Они не боялись больше морозов. Статьи Мичурина начали появляться в журналах.

Из Америки он получил приглашение от Департамента земледелия.

ОГРОМНОЕ ЖАЛОВАНЬЕ. ПЛАНТАЦИИ. УЧЕНИКИ И ЛАБОРАТОРИИ. ПАРОХОД В ПОЛНОЕ СОБСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ. АМЕРИКАНЦЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕВЕСТИ МИЧУРИНА СО ВСЕМИ ЕГО РАСТЕНИЯМИ, ДОМАШНИМ СКАРБОМ, СОБАЧОНКАМИ. МИЧУРИНА ОЧЕНЬ ЦЕНИЛИ АМЕРИКАНЦЫ.

Садовод был доволен. Не потому, что он поедет в Америку, Об этом он и не думал. Но он получил признание. Его работы ценятся.

Здесь же Мичурина... тоже «заметили».

И вот приехал чиновник. Он был очень любезен.

— Покажите, что это прислали вам из Америки.

Мичурин показал. Чиновник свернул приглашение и заявил:

— Не сметь ехать.

Мичурин рассердился:

— Вы что повышаете голос, я никогда не судился.

— Хорошо. Дайте цепь землемерную, дайте рулетку. Чиновник смерил мичуринский сад и быстро уехал.

Вскоре Мичурин получил два ордена: «Анны 3-й степени» и «Зеленый Крест» за успехи в сельском хозяйстве. Он положил ордена в коробочку с ватой. Так о<ни лежат в ней и до сих пор. На этом КОНЧИЛИСЬ «МИЛОСТИ» ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Город не знал об успехах загородного жителя. Вот если бы получили приз его рысаки, или разбогател он на сделке с быками... Но у Мичурина не было рысаков. С женою целыми днями работал он на грядах. В саду были злые и зубастые собаки. Мичурин не вылезал из своей «садовой» берлоги. Редко кто его навещал. Мичурин забыл о городе, городу нечего было забывать Мичурина, — о нем и так там никогда не помнили.

Денег у Мичурина не было. И вот он стал продавать свои яблоки и груши. Они поражали своими размерами. Козловские купцы получили новую диковинку. Город заинтересовался Мичуриным. Действительно, какие яблоки, весят шестьсот граммов. Вот чудак, чего придумал! Мичурин вошел в моду. В городе, где нет достопримечательностей, его начали разглядывать.

«Ах, как надоедают люди, не имеющие никакого практического опыта. Получаешь от кого-либо из них послание. Трудно даже узнать из подписи фамилию автора, только по штемпелю видишь, что эта, составленная в крайне вежливом тоне, исписанная вдоль и поперек открытка прислана от кого-либо из заведующих казенным заведением.

«Читаешь и удивляешься нахальству, а главное — полной безосновательности требований, изложенных; в зтой открытке. Например, в роде такого содержания: «Прошу немедленно выслать образцы растений новых сортов», или «вышлите все ваши работы по гибридизации, мне они нужны для справок», или — «скажите, пожалуйста, не замечали ли вы что-либо общего между поврежденными раскаленным железом глазами птиц и таковыми же повреждениями почек», — так писал в своих записках Мичурин.

Инспектора и посетители. До ночи Мичурин отвечал на письма. Но вот еще один инспектор познакомился с делом. Инспектор был молчаливый. Осмотрел все и говорит Мичурину:

— Пишите заявление, чтобы правительство помогло. Мичурин написал. Инспектор Марфин отвез бумагу в департамент. Там над ним посмеялись и заявления не приняли.

Марфин

заявил:

Марфин

заявил:

— Если не обратите внимания на Мичурина — я служить больше не буду.

— Это вы можете, — ответили Марфину и уволили его.

Мичурин перелистывает альбом. Показывает еще одну фотографию.

Он сидит у моря. Но тут же гардины и точеный столик. Он одет франтом. Красуются манжеты и цепь от часов. Мичурин похож здесь на запоздалого молодящегося жениха. Вот что сделал с ним фотограф в центральном козловском электрофотопавильоне. Но у этого жениха-франта уже давно умерла жена. Жених-франт был очень одинок и нелюдим. Изредка с кем-нибудь из старожилов он раскладывал пасьянс.

...На станции случилось событие, взволновавшее город. Кто-то стащил станционный колокол. Первый. Второй. Третий. Поезд отошел от дебаркадера без звонков. В городе появились беженцы и раненые.

Мичурин писал:

И что же, в результате тридцатитрехлетнего труда, после выведения многих, повидимому, ценных новых сортов растений, — почти ноль внимания со стороны общества и еще менее от правительства, несмотря на неоднократные мои заявления по этому делу. А уже о материальной поддержке и говорить нечего, — этого в России для полезных дел не дождешься никогда. И вот в конце концов дело гибнет, питомник запущен, две трети новых сортов частью погибли, затерялись за отсутствием должного ухода, за недостатком свободного места, а частью рассеялись по различным покупателям в России и за границей, откуда к нам вернутся под другими именами. Энергия и здоровье ослабли, и волей-неволей приходится расставаться с любимым делом, и хотя постепенно (потому что многие растения только входят в пору плодоношения), но совершенно ликвидировать дело.

В 1917—18 годы Мичуринский питомник запросто намеревались выкорчевать и засадить капустой или картофелем.

Но Мичурин не растерялся. В то время еще не устраивались диспуты об аполитичности. Вот какими словами садовод встретил революцию.

Лишь было бы искреннее желание работать для общей пользы, вести дело по пути прогресса, а не цепляться за старые формы жизни и толочься на одной месте, нюнить о вчерашнем дне. Мировая жизнь безостановочно идет вперед, и задержать это движение не может никто, а все искусственно поставленные тормоза, да и с инициаторами их, будут неизбежно сметены.

Генерал Мамонтов наступал на Козлов.

Мичурин, как и многие козловские жители, первый раз в жизни слушал гул орудий и пулеметную трескотню.

Мичурин был один на своем острове.

Позже к нему прибежали из города коммунист и еврей. Мичурин не видал уходящих обозов. Он не прятался в подвал.

...Была урожайная осень, желтая, как лимонные корки. В саду наливались яблоки. Мичурин ходил, как всегда, с палочкой по саду. Листья толпились к его ногам. Город затих и покрылся пыльным туманом. К вечеру в сад ворвался отряд казаков. Они ворвались к Мичурину как бы из другого столетия. Он хотел натравить собак, но потом вышел и стал у калитки.

Казак толкнул старика. Мичурин прижался к калитке.

На лодке через Лесной Воронеж он увидел жерло пушки. Мамонтов хотел с мичуринского острова бомбардировать Козлов. Сейчас колеса уничтожат все. Казаки увезут полные картузы фруктов.

Мичурин лег у калитки. Его не могли оттащить. — Жидов у тебя нету? А ну, пусти, посмотрим...

Но вот лодка отчалила. Сжалились над старикашкой, тем более , что разведка нашла более удобное место.

Мичурин сидел с собаками у входа в сад всю ночь. Он видел зарево над городом. Слушал шум.

История ворвалась в Козлов.

Громили лавки и склады. Мамонтов устроил фейерверк пожаров, каких еще не видывал город. Взрывались мосты. Громили товарные составы. Растаскивали керосин из цистерн. Какой-то человек с бидоном упал в цистерну. На него не обращали внимания, и он утонул в керосине.

На Московской улице, у булочной Сушкова, валялась в пыли готова старого часовщика-еврея. Рядом виднелись растоптанные лепестки роз. Старик надел фрак, послал к Мичурину за розами и вышел встречать Мамонтова к заставе. Его голову казаки перебрасывали друг другу — с пики на пику.

НО ЭТИ МУКИ (БОЛЬШЕВИСТСКИЕ МУКИ) ПОЧТИ МИНОВАЛИ НАС: БЫВШАЯ РУССКАЯ СТОЛИЦА ПЕТРОГРАД ЗАНЯТА СОЮЗНЫМИ ВОЙСКАМИ, А НАШИ ОСВОБОДИТЕЛИ, ДОНСКИЕ КАЗАКИ, ИДУТ К СЕРДЦУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ-К МОСКВЕ!

Так врал генерал-лейтенат Мамонтов в выпущенной им газете «черноземная мысль».

Деникинцы так же неожиданно исчезли из города, как и появились.

Мичурин не покидал питомника. Жизнь катилась мимо него...

Позже появился Горшков. Он спал в городском саду на скамейке и служил уездным инструктором садоводства. Про Мичурина опять забыли. Где-то за городом ворочается старик, какой-то у него огород чудной уцелел. Горшков вспомнил. Он пришел к Мичурину. Давно старика не навещали «инспектора».

Инспектор ходил в дождливые дни в одной косоворотке. У него странная привычка — любил вбивать гвозди. В его карманах всегда были склады гвоздей. В руках он вертел молоток. Сидит, докладывает и так сосредоточено вбивает гвозди.

— Что за дурачья штука — мне табуретку портить, — рассердился Мичурин и подружился с Горшковым.

Горшков не раздумывал. Откуда-то ему удалось добыть изгородь, поставили изгородь. Потом он начал хлопотать. И вот первый раз в жизни Мичурин получил деньги от государства. Он испугался. Что с ними делать, как вести отчетность? Горшков удивлялся — странный садовод! Удивлялся и пошел пешком (поезда не ходили) относить в Тамбов назад деньги. После он сам ездил и хлопотал о получении денег, представлял сметы и расчеты.

Так подошло время Первой Сельскохозяйственной выставки в Москве. Горшков спешно заколачивал ящики. Рот и карманы его были полны гвоздей. Почти тайком от Ивана Владимировича упаковывал он мичуринские фрукты и отправился с ними в Москву.

Мичурин сердился. Это же плохие фрукты! У него бывали куда лучше: «Везет он меня на позор!»

Весь Союз был свидетелем мичуринского «позора». Яблоки, виноград и груши красовались на снимках. Их осматривали эксперты. Горшков давал пояснения.

Так в Москве в 1923 году был открыт Иван Владимирович Мичурин.

С грандиозными планами вернулся в Козлов Горшков. Приближался юбилей Мичурина. О нем знали все, кроме его самого. Юбилейная комиссия скрывала свюе «преступление». Наступила торжественная дата. Из центра съезжались делегаты.

Юбилей — «мрачная» страница мичуринской жизни:

— Прислали за мной автомобиль. А я говорю: «Идите к чертям! Что я — пешком не дойду!» Комсомолец вместо меня на автомобиле поехал. А я потихоньку с палочкой. Не хотел итти. Но, говорят, крестьяне приехали. Подхожу к театру. Стоят красноармейцы. Да как — на караул! Я не знаю, что им честь отдавать или фуражку снять надо. А в театре, гляжу, ни одного крестьянина нет. Все в пиджаках сидят. Мне говорят: «у нас крестьяне в зипунах не ходят». Сижу на сцене. Подходит один, говорит. Да, да. Другой—тоже самое. А потом лезут целоваться. Чорт послал радость с тобой целоваться! Сидел я, сидел. А я ведь с глушинкой, так и «Интернационал» прозевал, в шапке сидел и не встал, и вообще чувствовал себя неловко. Растеряешься тут, когда на тебя глаза пялят. Дурачья штука! Теперь они меня не обманут с юбилеями. А если праздновать, так уж юбилей сорта. «Бере Зимняя Мичурина» — отличная груша, — вот это я понимаю. Слышь, самое главное — улучшить сорта. Ты мою мысль запомни.

И Мичурин меняет тон, говорит несколько торжественна, как будто на юбилее.

— При вмешательстве человека возможно вынудить каждую форму животного или растения более быстро

изменяться, и притом в сторону, желательную человеку. Надо понять, что для

человека открывается обширное поле самой полезной для  него деятельности: улучшать и создавать новые

формы садовых, лекарственных и технических растений. Это, слышь,

послужит самым сильным рычагом к поднятию благосостояния человечества. Понял?

него деятельности: улучшать и создавать новые

формы садовых, лекарственных и технических растений. Это, слышь,

послужит самым сильным рычагом к поднятию благосостояния человечества. Понял?

Во время юбилея Злобин — старичок-лудильщик — преподнес Мичурину стихи:

Полвека скромно ты трудился,

Природы тайны изучал,

У ней премудрости учился

И флоры породы новые рождал.

Ты за границей не учился,

Не слушал лекций нигде

Но на клочке земли возился,

И ум помощник был тебе.

Ты на Выставку явился,

Показал свои многолетние труды,

И народ твоему таланту удивлялся,

Любуясь на небывалые ягоды-плоды.

Мичуринский сад

Еще спят собачонки и Аркашка. Луга потеют росой. Мичурин выходит из дома.

Он застегивает тужурку. Потом идет в сад. В руках у него садовые ножницы. Как будто не смотрит. Но вот прицеливается без мушки, отодвигает кусты и срезает сухую ветку. Вот остановился.

Присел на корточки. Достает карандашик. Отряхивает землю, приставшую к коленям. Я не знаю ни латинского, ни русского названия цветка, у которого стоит Мичурин. Не понимаю, что он разглядывает, точно глаза его микроскопы.

Так, передвигаясь от цветка к кусту, уходит Мичурин в глубь сада, где пропадает дорожка и кусается крапива.

В таких садах качаются в тени на гамаках. В таких садах при необтесанных досчатых столах варят варенье.

Сад старый, как кора дуба, как морщины Мичурина.

Я вспоминаю, одного посетителя с фотографическим аппаратом. Он как будто дашел с плаката рекламы дорожных костюмов. Яковлев, потный и босой, в панамке как у мальчика, водил сего по дорожкам. Тот все спрашивал:

— Где же, наконец, сад, где фонтаны, полуяблоки и полугруши? Где теплицы, парники, оранжереи?

Ничего этого нет в мичуринском саду.

Он сер и провинциален, как Козлов.

В дождливые дни сад скучен, как старые облезлые штиблеты, как царапанье по стеклу. Но часто и в эти дождливые дни, когда так пахнет жимолостью, сад оживляется без радуги.

Яковлев подходит к кусту и говорит речь.

Тогда сад перестает быть садом. Он становится географической картой, тропиками и полюсами.

Сад превращается в аэродром для полетов мысли в будущее и утопию.

Директор Государственного опытно-помологического питомника имени И. В. Мичурина, Иван Владимирович Мичурин, раньше всех служащих Советского Союза выходит на работу. За ним в саду появляются садовницы.

У садовниц зеленые носы. Они боятся загара. Листья клена бронируют их от солнечных лучей.

Садовницы работают щипцами, граблями :и лопатами. Но очень часто в их руках бывают бинты, марля и медицинские пинцеты. Им не хватает только белых косынок и скорбного вида. Они не жалеют больных. Больные не стонут. Они тихо качаются на ветру.

Целая

аллея марлевых колпачков. Цветки выглядывают из тюлевой вуали. Как будто и они

спасаются от солнца, только что перенесшие тяжелую и варварскую операцию. Их

кастрировали. Бутоны распускались и хотели благоухать. Но подошла садовница,

взглянула в лупу и смахнула желтую пыльцу с тычинок. Марлевые мешочки спасают

цветок от самоопыления. Ведь эти цветки будут искусственно опыляться пыльцой

других цветков.

Целая

аллея марлевых колпачков. Цветки выглядывают из тюлевой вуали. Как будто и они

спасаются от солнца, только что перенесшие тяжелую и варварскую операцию. Их

кастрировали. Бутоны распускались и хотели благоухать. Но подошла садовница,

взглянула в лупу и смахнула желтую пыльцу с тычинок. Марлевые мешочки спасают

цветок от самоопыления. Ведь эти цветки будут искусственно опыляться пыльцой

других цветков.

Мешочки плотно завязываются на побеге, чтобы не было отверстий для насекомых и ветер не занес посторонней пыльцы.

Собранная с других цветов пыльца осторожно, без дрожания руки наносится на цветки-кастраты.

Скрещивание произошло. Под марлевыми колпачками завязывается в цветке плод и начинает зреть.

Иногда даже колпачки кивают белыми бумажными наполеоновскими треугольниками. Они защищают от дождевых струй и росы.

...Ветер шумит в листьях. Груша обвешана, как гирями, плодами. Кажется, что вот-вог дерево не выдержит, и зеленые, тяжелые плоды пригнут его к земле. Но дерево не гнется, труши не падают. Земля не покрыта падалицей.

Это — одно из горделивых мичуринских растений. Его не трогают черви и плесневые грибки и двухрукие вредители в лице козловских мальчишек.

Груши на дереве твердые! и зеленые. Плоды добреют, когда проходит осень. Груша чернеет на снегу сухостью веток. Груши не на дереве, а в ящиках и корзинах становятся мягкими и янтарно-желтыми.

В 1903 ГОДУ в первый раз зацвело в мичуринском саду молодое деревцо УССУРИЙСКОЙ ГРУШИ. Ее лепестки не боялись весенних утренних заморозков, колючих, как ледяные сосульки.

Мичурин кастрировал Уссурийскую грушу.

Опылил ее пестики пыльцою груши Бере-диль.

Под марлевым колпачком завязывались плоды.

Мичурин посеял их семена.

Сеянцы давали плоды вкусные... как сырая картошка.

Мичурин не отчаивался.

Он ждал.

И вот в каком-то урожайном году груша дала плоды сочнее дюшесов.

Мичурин получил новый сорт:

БЕРЕ-МИЧУРИНА ЗИМНЯЯ.

Длинные товарные поезда обгоняют крымские экспрессы. Груши не боятся толчков и царапин. Они быстро зарубцовываются, засахаривая свои раны.

БЕРЕ-ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА рождена для вагонов и платформ.

БЕРЕ-ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА Какое длинное и тяжелое название!

Но есть еще более, тяжелое слово, оно акклиматизировалось в Козлове.

— Так, значит, эта самая груша будет гибридом. — Вот она, гибрида, собачья дочка, а сколько сюда удобрениев вложили, небось, сто пудов, да еще столько. Вот он — и гибрид!

Яковлев теребит ногой землю. Носок встречает сухой, как порох, песок.

— Никаких удобрениев.

Мичуринские питомцы, — это гибриды, их можно называть ублюдками и метисами, но эти слова к ним не подходят.

Слово «гибрид» пышно расцветает окающими и акающими говорами в мичуринскому питомнике1.

«Гибрид персика», — как это ароматно пахнет под козловским небом!

Часто в питомнике больше .людей, чем купальщиц на пляже в жару. Из каких только мест, из каких сел и полустанков не прибывают они в Козлов! Переселенцы ходоки, страстные садоводы, а часто просто бездельники, любители цветочных запахов и тени. Яковлев говорит, а у его слушателей текут слюни.

— Вот це плоды!.

— Дяденька, а на зубок они как?

— А если цвет какой понравится — рвать можно?

Лекция агронома

Яковлева

в коротком изложении и без примечаний

«Товарищи, не разбегайтесь в сторону. Без того, что я вам расскажу, вы не поймете мичуринской работы. Должно быть, всем вам известно животное мул. Мул— это ведь помесь осла и лошади. От мула не бывает, ну как бы его назвать, хотя бы муленка. Мул не дает потомства. А вот наши растения — гибриды — дают потомство. Сколько угодно можете разводить, выведенные Мичуриным сорта. Иван Владимирович доказал, что передаются в потомстве не только наследственные признаки, но и приобретенные. Сейчас я вам это поясню. Вот груша Бере-Зимняя Мичурина. Она сохраняется хорошо в зимней лежке. Как этого достиг Мичурин? Он воспитывает своих питомцев. Влияет на них окружающей средой: питанием, почвой и даже иногда электричеством. И изменения, вызванные в растениях внешней средой, передаются ими в потомство.

Растения слушаются Мичурина. Он с ними все равно как с глиной обращается.

Раньше он брал чужие, иностранные сорта и хотел их вырастить у себя в Козлове. Только деньги и труд ухлопал.

Потом он начал скрещивать иностранные сорта с нашими, местными. Думал, что .иностранные дадут гибриду качество, а местные — способность переносить наш климат. Не тут-то было! Местные сорта у нас с испокон-века растут, они часто сразу же побеждают при скрещивании все качества чужаков.

Тогда придумал Мичурин другой способ. Скрещиваем мы самые далекие сорта. Далекие, как южный и северный полюсы. Но не с полюсов нам растения нужны. Одно мы берем иностранное — нежное и культурное, обязательно с юга, другое же берем с тайги, дикое и привыкшее к морозам. У нас, в козловском климате, им одинаково не привычно. Но не быстро новый сорт получается. С некоторыми растениями Иван Владимирович годами мучается. Скрестим вначале. Получается плод. Мы его семена собираем и высеваем, растет гибридик молодой. А раз он молодой, — что младенец, — как воспитаешь его, такой гражданин и получится! Если упрямится, мы его сразу в переплат. Привьем его на какое-нибудь дерево, — грушу на яблоню, яблоню на грушу, — вместе питаются, друг другу свойства передают.

Что получится, если черепаху с крокодилом свести? Даже ерунды не получится. А мы в растительном царстве не считаемся ни с чем. У нас лимон на груше растет.

Бывают случаи, когда молодому гибриду мы прививаем взрослое растение. Оно придает ему нужное нам свойство. Это еще не все. Бывают случаи — ничего не выходит из скрещивания. Мы не торопимся. Даем сортам пообжиться. Привьем грушу на рябину, а рябину на грушу. А потом уж пыльцой с привитых и переопыляем друг друга.

Дело это сложное. Наука нам мало помогает. Да и не всегда нам верит наука, потому что дело-то наше новое. Тут большие знания нужны, чтобы знать, какие растения друг с другом повенчать надо.

Влияние одной части растения над другою называется методом «ментора». Этот метод является очень ценным для нас орудием власти человека над построением организма растений.

И еще должен я (вам сказать, что у нас в саду диковинок вы не найдете. Чудес мы не показываем. Имеем только практические цели: вывести новые хорошие сорта у нас в Средней России, которые раньше только на юге росли. ,Хотим мы также увеличить урожайность наших сортов. Заботимся, чтобы фрукт к перевозке был приспособлен да не быстро портился.

Раньше у Ивана Владимировича .была хорошая луговая земля за городом. Заметил он: на тучной почве многие гибриды слишком буйно растут и, не успев закончить роста, за зиму обмерзают, — тогда он без раздумья продает старый участок и в 1900 году переносит питомник на нынешний участок, на Донской слободе, с тощей песчаной почвой. «Изнеженные буржуи и в растительном щарстве нам не нужны», — вот эти слова особенно Иван Владимирович часто произносит. У него гибриды никогда не получают удобрения. Рыхления почвы также не производим. Несмотря на все это, растение чувствует себя отлично. Где крестьянину применить культурный уход за садом, о котором в учебниках пишут? Где ему возиться с разными удобрениями, перевалом почвы, опрыскиванием? Вот туг один товарищ спрашивал меня юб удобрении. Так тут объяснить надо. Наши растения растут, как говорят, в спартанских условиях. Мы их роскошью не балуем. Почва-то наша, сами видите, сухота одна. И растения У нас не для парков и клумб, а для крестьянского хозяйства.

И еще надо знать вам, что многие сорта стареют и постепенно вырождаются. Их следует заменять и пополнять новыми. Мы же в нашей стране пользовались все время случайно -выросшими сортами из брошенного семени в различных местах: в лесах, на огородах, в садах. Из таких, повторяю, случайно найденных деревцов с хорошими плодами и составились все старые ассортименты плодовых растений.

Вот тут среди вас из разных губерний люди имеются, так должен еще я вам сказать, что не всюду наши плоды хорошими будут. Ведь не везде климат одинаковый, а потому и наши сорта не везде прививаются. Нужно нашими способами у себя на месте тоже растения скрещивать. Ну, а зато в нашем климате, тамбовском и тульском, сортам мичуринским одно великолепие. Ну что, понятно? Когда сад обойдем, спрашивайте. На все ответ будет. Там на месте у каждого растения все понятно станет. Штука не мудреная. Итак, пойдемте.»

Экскурсанты извивающейся лентой, как ползучий плющ, торопятся по садовым тропинкам за ныряющей в листве «шляпой» Яковлева.

Из сада все возвращаются обычно с каким-нибудь незаметно сорванным цветком. Стараются сохранить его как можно дольше. Жаждут унести с собою побольше запахов «Помологического питомника имени И. В. Мичурина», или проще—старого приветливого сада. Их догоняют прощальные яковлевские слова и лай лохматых желтых собачонок.

Мичурин прячет улыбку.

Он подводит посетителя, будь то заслуженный профессор или крестьянин из района, к обыкновенной грядке. Как будто играет в дураки, — лукаво любуется козырями, зная, что не ему быть в проигрыше.

Профессор, только что рассуждавший о разных мудреных вещах, небрежно смотрит на грядку. Мичурин вскользь спрашивает:

— Ну, а это что за фрукг будет?

Профессор глядит внимательнее и произносит, точно пересыпает горох, звучные ученые латинские слова. Мичурин смотрит на него издали. Молчит.

— Ну, так это укроп!—решительно прекращает профессор свои раздумья.

— Укроп-то, может быть, и укроп, ну, скажу тебе, батенька, сам ты тогда укроп!

Профессор недоумевает, — что это чудит старик?

— Да это груша, груша, и больше ничего! — Мичурин смеется смехом победителя.

На грядке действительно растут груши, и при известном желании их действительно можно принять хотя бы за укроп.

Но мне они кажутся не укропом. Это модель кипарисовой рощи.

Деревца сделаны как будто нарочно, в шутку над природой. Они — как карлики. Но у карликов лица — по литературным традициям — злые и сморщенные, как яблоки, убитые морозом.

Деревья молодых сеянцев-карликов груш точно вырезаны алмазом. Их хвойный чертеж будто нарисован тушью, как на японских, чистых и легких, словно озон, рисунках.

В Японии такие деревья не только на рисунках.

Я не был в Японии, но знаю, — на скалах и в гористых садах

растут растения-пигмеи. Они пышны и похожи на букеты. Там

деревья миниатюрны, как ножки японок.

Низкорослые пихты, камелии и вишни.

деревья миниатюрны, как ножки японок.

Низкорослые пихты, камелии и вишни.

Мичурин выписал карликовые вишни из гор Туркестана и Америки. Он скрещивал их с нашими вишнями.

Вишневые деревья — высокие. На Украине они шатрами укрывают белые мазанки. Трудно собирать плоды. Птицы клюют вишни.

В Америке уже лет десять как садоводы разводят деревья-карлики. Мичурин лет двадцать назад электрическим отрицательным током осаживал рост вишен.

Приземистых вишен многов питомнике. Четырех-вершковые «Гномы» и усыпанная вишнями, как рубинами, малютка «СЕРВИРОВОЧНАЯ». В цветном горшке растет она у Мичурина, не в саду, а на обеденном столе.

Деревьям-лилипутам нужна небольшая жилплощадь. Они забавны и прибыльны, урожайны и удобны. Садовая лестница может спокойно валяться в сарае или пылать в камине. Человеку легко бороться с вредителями. Когда же приходит урожай, плоды снимаются с дерева чистыми и непомятыми. Они дольше лежат в ящиках во время зимней спячки, они сочнее и свежей обычных.

...Айву воспевают персидские поэты. Весной

она усыпана белыми цветами, похожими .на чаши. Цветы

чуть-чуть отливают, розовым. Ясный закат одевает их в

пурпур.

...Айву воспевают персидские поэты. Весной

она усыпана белыми цветами, похожими .на чаши. Цветы

чуть-чуть отливают, розовым. Ясный закат одевает их в

пурпур.

У японцев в комнатах плоды айвы, похожие на груши, лежат на подстилках.

Ароматом айвы напоены и деловые немецкие колонии на волжских берегах у города Сарепты.

У немцев айва в почете, как коврики с ангелами, вскидывающими вверх руки, у кровати.

В почете айва и у Мичурина.

Он скрестил сарептскую айву с дикой кавказской. Гибрид называется — «Айва Северная».

Молодая айва пустила свои тонкие побеги, покрытые легким белым пушком.

Мичурин прививает черенки груш на Северную Айву. Не вое груши симпатизируют айве. Но вот молодые сорта постепенно привыкают к низкорослому айвовому деревцу. Айва формует карликовую грушу. Молодежь кажется скромной и робкой перед грушами, раскинувшими лениво свои ветви. На месте одного старого дерева может расти, и им будет свободно, несколько карликов.

Но зато какими карликами кажутся по урожаю старые груши перед карликами. Триста двадцать килограммов вместо шестидесяти пяти с одной и той же занимаемой площади. На карликах плоды крупнее, и сок их пропитан вкусным, как цукаты, айвовым ароматом. Карлики не боятся морозов. Их можно продвинуть далеко к северу за козловские широты.

Тут же рядом с мужественными грушами висят на 40 деревьях груши мягкие, воздушные, как тюль, как марлевые мешочки.

Стоит только ногтем поцарапать кожицу, и груша потечет соком, — очень нервная, капризная, сахарная груша! Она аристократична и породиста в сравнении с какой-нибудь твердокожей бессемянкой. Скромная провинциалочка — курносая бессемянка — мать этой нежной груши.

Яковлев торжественно несет две рюмки. Недостает только подноса с закусками. Мы подставляем рюмки под груши, наносим им раны, и густой сахарный сох с семянками, плавающими в мякоти, наполняет «сосуды .

— За ваше здоровье, товарищ Яковлев!

Закуска все же находится, — где то рядом, на соседнем дереве.

В зубах робко похрустывает еще не спелое яблоко. Конечно, яблоко. Я впадаю на минуту в детство. Закрыты глаза, как в жмурках. Так велел агроном. Но вот открываю глаза и вижу леред собой самую настоящую грушу.

— Мичурин вегетативно сблизил между собой яблоню и грушу .— объясняет мне плодовый укротитель.— Этот сорт называется «БЕРГАМОТНЫЙ РАНЕТ». Яблоки получили, как вы видите, форму груши. Вначале Иван Владимирович скрестил два сорта яблонь. Семечко посадил, с двухлетнего сеянца этого гибрида взял черенок и привил его на грушу. Яблоня росла на груше несколько лет. Но вот груша начала болеть. Пушистость листьев редела. Сорт становился диким. Тогда Мичурин пригнул грушу к земле, чтобы спасти яблоню от сухой гангрены. Закопал ее до места прививки молодой яблони. И тут яблоня пустила корни к земле. Начала великолепно расти, и когда созрели плоды, они стали походить на груши. Так, случайно, родился этот великолепный, выносливый сорт. Он урожаен, долго сохраняется зимой и вообще оригинален.

...В мичуринском саду есть яблони. Под ними опасаются заснуть садовые караульщики.

— А то проснешься с шишкой, а если в темя — жди век, пока разбудят, — и старый садовник Горбунов безнадежно свистит.

Плоды угрожают. Как будто не дерево, а висячий склад бомб. Эти яблоки-бомбы можно гладить, широко расставив ладонь. Когда-то они качались на медных ладонях мичуринских весов. Точный нес их — шестьсот граммов Некоторые весят около восьмисот. Про эти яблоки не скажешь в кооперативе: — Свесьте мне фунтик.

...В некотором царстве, в некотором государстве жил был крестьянин Антон. Ходил он, конечно, в лаптях и был у крестьянина Антона сад. А в каком саду не бывает ветра. Носил, уносил ветер пыльцу, и выросла у Антона яблоня, и назвали ее по Антону антоновской, так она антоновкой и осталась.

Антоновка. Трехкопеечные крестики. Лубочные картинки на сундуках. Огромные медные самовары. Блюдечко на вытянутых пальцах. Чай в прикуску. Антоновка — народная, заслуженная и почти единственная «расейская» яблоня.

Ее урожай пудами плавает в кадках и бочках.

Крестьянки выносят на станции ведра с моченой антоновкой. Эту яблоню нарядить бы в разноцветный платочек, с ушами узелков.

Антоновка болеет в паразитные годы антоновым огнем. Он сжигает живые ткани. Гангрену—человеческую болезнь, быструю как росчерк — тоже называют антоновым огнем.

Сады болеют обилием антоновки. Нужны новые культурные сорта. Древняя же антоновка не делится своими достоинствами с потомством. Шестисотграммовая антоновка щедрее и общительнее. Она родилась на одной тучной антоновской ветке. Эту ветку Мичурин и стал прививать на подвои других яблонь (привой — то, что прививают, подвой — то, на что призивают).

Сибирская холодостойкая яблоня, — сколько привоев было привито на ней! Ее уважал уважаемый профессор Грелль, но не садовод Мичурин.

БЕЛЬ-ФЛЕР—КИТАЙКА

БОРДСФОРД— КИТАЙКА

КАНДИЛЬ—КИТАЙКА

КУЛОН—КИТАЙКА

ПЕПИН—КИТАЙКА

ПОМОН—КИТАЙКА

ЧЕЛЕБИ—КИТАЙКА

ШАМПАНРЕН—КИТАЙКА

ШАФРАН—КИТАЙКА

Не пугайтесь, читатель, это не грамота «китайка» — это только название сортов. Эти «китайки» не китаянки. Речь идет о нашей садовой китайской яблоне, о яблочках небольших, как жолуди. От этой скромной яблони пошло «китайское» поколение мичуринских яблонь.

Яблоки созревают рано и опадают до зрелости. Кожица слишком нежна и тонка, не защищает от повреждений.

Китайская яблоня передает гибридам выносливость к-морозу, облагораживает вкус и окраску плодов. Бельфлер-китайка — яблоки так же красивы, как звучно название. Они как будто покраснели от стыда, но еще не успели покраснеть целиком — как веснушки на солнце, сияют крапинки на желто-золотистой кожице. Кандиль-китайка побивает крымские яблоки, выставочные синапы. Первый урожай Кандиль-Синапа был не ценней мухоморов. Синап оказался упрямым. Он не хотел скрещиваться с какой-то козловской китайкой. Как легендарный феникс, гибриды перерождались в сторону крымского предка.

Восемнадцать лет терпеливо работал Мичурин над новым сортом. В 1903 году плоды увеличились лишь на четыре грамма, в 1904 году на восемь, в 1906 - на... шестьдесят пять граммов. В 1929 г. ... и говорить нечего.

«Кандиль - китайка, первосортный сорт», — так значится в каталоге.

...«Комсомольцы» растут вперемежку с китайками. «Комсомольцы» очень старые.

Но яблоки не седеют. «Комсомольцы» — красные, как первомайские знамена, как багрово - красная свекла. Революционизировались «комсомольцы» не сразу. Мичурин скрестил красную яблоню Недзвецкого из Закаспийских степей с антоновкой. Гибриды дали побеги. Один бок ветвей побегов был облит как будто красными чернилами. Яблоня Недзвецкого передала им свое свойство, другая же половина не ушла далеко от антоновки. Затем красная окраска расползлась, как клякса, по всем ветвям, по всему деревцу

В земле красные корни. Весною «комсомольцы» цветут красными цветами. Сок красный, как кровь, семена — как сгущенные капли крови. Но какая вкусная эта кровь!

Но не так просто есть яблоки в мичуринском саду. Мичурин перещеголял Плюшкина, — был такой герзй у писателя Гоголя.

Мичурин не позволяет кидать семена. Он считает их, завертывает в бумажку, с пометкой карандашом, как будто это золотые монетки, которые он собирает в сберкассовские копилки. Для Мичурина семечко яблока ценнее золотой монеты. Из монеты не вырастет выведенный годами мичуринский сорт.

Но есть яблоки, их можно есть смело, без надзора. Мичурин не будет завертывать семена в бумажку. Яблоко лишено семян и семенного гнезда. Это не значит, что яблоко лишено других яблочных свойств.

Как это — яблоко без семян? Такие вещи писали в дореволюционные времена на оборотах семейных календарей. Это мясистое яблоко не по вкусу профанам, даже если они имеют звания и дипломы.

Мичурин

в 1912 году скрестил яблоню «КОМСИН» с скрижапелем.

Плоды гибриды принимают наружную форму плодов по соседству растущей яблони

другого сорта...

Мичурин

в 1912 году скрестил яблоню «КОМСИН» с скрижапелем.

Плоды гибриды принимают наружную форму плодов по соседству растущей яблони

другого сорта...

Бельфлеры и Кандили. Плоды-бомбы. Весною цветут яблони, как будто с деревьев не сошел еще первый снег. Белые цветы выстраиваются в пейзаже с красным и розовым. И среди этого великолепия на деревьях растут мичуринские «репы».

Скоро у Мичурина на яблонях будут расти качаны капусты и зреть арбузы. Возможно. Пока же еще только репы.

Когда царский генерал привез Мичурину за труды орденок, была круглая дата мичуринской жизни.

Мичурин философски произнес про себя пословицу — «терпенье и труд все перетрут, даже самое крепкое здоровье», и назвал самый плохой вид своих яблонь «ЮБИЛЕЙНОЙ РЕПОЙ». Так и растет до сих пор презираемая репка маленькими неказистыми яблочками, да еще юбилейная!

...Над мичуринским садом возвышается колбаса аэростата. Она как будто хочет оторваться и поплыть в небо, как разноцветные воздушные шарики, но это не аэростат, а всего-навсего марля. Гигантский марлевый колпачок в метра три от земли. Он скрывает дерево пряморастущей ирги от хищнических набегов птиц.

У ирги — ягодки величиной в дробинку. Мичурину ирга нужна, как подвой для груш и яблонь, для карликового плодоводства.

Птицы — мухоловки, дрозды, воробьи, налетают на иргу, не считаясь с марлей. Они попадают в колбасу как в капкан (колбаса дрожит в тихую погоду, когда тишина принадлежит саду). Под марлей стрекочут дрозды, бьются между листьев воробьи, и качается над садом воздушная колбаса, так крепко ушедшая корнями, цепкими как якоря, в садовые гряды.

1929 года, марта 26-го, вторник. МАЛИНА ТЕХАС. Малину чудную

Техас в мыслях изображаю, дорогим гостем вместо вас, И. В., в саду иметь желаю.

Летами вам товарищ я — мне шестьдесят пять лет. Шлю тебе, Иван Владимирович,

сердечный свой привет. Гордость всей страны советской ты, наш гений! Наш

творец! Хотя старый ты кусточек пришли малины мне, отец. Если будете хоть

кустик мне малины посылать, то прошу я две-три почки у куста не отнимать. Рою

ямы я просторные, чтоб малине угодить, поднесу компосту к яме, постараюсь

посадить. Прошу, хоть веточку пришлите (Техас), рубля за полтора. Весна идет,

снег быстро тает, и сажать скоро пора. Так желательно на кустик хоть бы раз

один взглянуть, вдоволь им налюбоваться и навек потом

заснуть. До свидания, Мичурин! Жду малину, будь здоров. Шлет свои все пожеланья

вам

крестьянин

Петухов.

крестьянин

Петухов.

Московской губернии и уезда, Коммунистической

волости. Дереьни Белениновка.

Алексей Иванович.

Мичурин бы мог завести .альбом с переводными картинками, как любая провинциалочка. Сколько стихов и куплетов написано о «МАЛИНЕ ТЕХАС».

По кусту прошелся малиновый дождь. Вместо града падали ягоды малины в полтора вершка. («Малина Техас» введена Мичуриным в плодоводство еще до введения метрической системы в государстве.)

Чем же понравилась крестьянину Петухоеу Алексею Ивановичу мичуринская малина? Это единственная из всех малин — железнодорожная малина. Не боится багажного вагона и километров. Великолепно чувствует она себя и в медном тазу на огне. Ягоды не развариваются. Они не расстаются со своей сердцевиной.

С куста «Техас» садовницы собирают шесть — шесть с половиной кило малины.

В каких только комбинациях не бывали мичуринские малины!

У земляники недостаток, что она слишком земляника. Пройдет дождь. Земляника, перепачканная и мокрая, вбита в землю.

Мичурин скрестил землянку с малиной. Листья у гибрида остались как у земляники, но зато получились высокие стоящие побеги.

Мичурин скрещивает малину с ежевикой. Ежевика колючей проволокой разбрасывает по саду шипы своих лоз. Они мешают полке и засоряют почву. К зиме побеги ежевики приходится пригибать к земле, покрывать одеялом соломы. Гибрид малины и ежевики плодоносит раз в год на однолетних побегах. Их не надо пригибать к земле. Они сами теряют, как линяющие животные шерсть, свои надземные части.'

...Горькая участь у горькой рябины! Она может расти всюду, и всюду ее изгоняют садовники. Рябина ушла в лес, где стала дикаркой. Крестьянские девушки нанизывают на нитки красные бусинки рябины. Матери пугают детей бабой-ягой и не велят им есть рябину. И не все знают, что когда стукнут морозы, проморозят рябину, — ее ягоды становятся сладкими. Мичурин пожалел рябину. Он не дожидается морозов. В жару можно' рвать и объедаться его рябиной. Но у Мичурина она переменила свой рябинный цвет. Оделась в трауз, стала черной, как черника.

Мичурин скрещивает рябину с грушами и яблоками. У рябины листья стали как у груши, а плоды гибридов похожи больше на вишни, они—цвета прелых вишен. Горькая рябина стала сладкой, и из нее можно приготовлять великолепные ликеры.

...Лондонские туманы стелятся по салу, несмотря на то что берега мичуринского острова омывает всего-навсего Лесной Воронеж, а не Темза.

Течет Темза.

Англичане жуют крыжовник, как жевательную резину. Крыжовник так же обязателен при англичанине, как монокль, цилиндр и оскал зубов — в карикатурах на Чемберлена.

Помимо всех рос, на крыжовник падает еще одна импортная роса: американская мучнистая роса. Когда падает эта роса, или, вернее, когда заболевает ею крыжовник, ягоды перестают расти, они сморщиваются, ка прелые мхи, на листьях и побегах выступает затем белый паутиновый налет, ягоды обволакиваются пленкой, похожей на войлок.

Гибнет крыжовник. Все меньше и меньше его прозрачных зеленоватых ягод в садах. Все больше и больш грызет его грибок Сферотека.

Где же они, и к чему лондонские туманы?

Чуть влажная марля не пропускает солнечных лучей к крыжовнику. Она создает ему, как больному, покой опущенных штор. Крыжовник живет в искусственном климате: сырость холодных туннельных пространств под мостами, сумерки вечерних туманов над Темзой.

Мичурин взял крыжовник в оборот, старается избавить его от болезни и восстановить сорт. Он выводит сорта, предохраненные от заболевания, — скрещивает зеленые и красноватые крыжовники, а потомство получилось черное. Это чернокожий гибрид «НЕГУС».

Мичурин создает своим питомцам условия естественного произрастания.

Вишня с сухих нагорных местностей Памира растет на высоких песчаных грядах.

Половодьем вишневого цветения заливается весною мичуринский сад. У него больше сортов вишен чем, жен у царя Соломона. Вишни, похожие на орешник. Вишни с белыми плодами. Розовые с белым, как налив яблочка, бочком. Вишни устойчивы, нетребовательны на почву, размножаются по селам, растут в любых садах и палисадниках.

Вишни

бывают разного социального происхождения. Вот, например, до сих пор благополучно

растет у Мичурина… «КНЯЖНА СЕВЕРА».

Вишни

бывают разного социального происхождения. Вот, например, до сих пор благополучно

растет у Мичурина… «КНЯЖНА СЕВЕРА».

Разрешите представить! Ее предки — владимирская ранняя розовая и белая крупноплодная крымская черешня. Ее можно свободно выслать на Урал или поближе к тундре. Она любит и не боится самых свирепых заморозков.

Вы подходите к черемухе и начинаете протирать глаза: на черемухе — красные вишни. Но они растут не как вишни, а виноградными гроздями. Вкус этих плодов вишневый, но как будто разбавленный легкой терпкостью черемухи.

У вишни на одной ножке держится лишь один плод.

У гибрида «ИДЕАЛА» и «ВИРГИНСКОЙ РОЗОВОЙ ЧЕРЕМУХИ» на одной ножке... сорок или пятьдесят плодов. Черемуха передала вишне способность образовывать кисти плодов. Пусть высчитывают статистики, во сколько раз Мичурин увеличил урожайность вишни. Пальцев на руках и ногах для этого не хватит.

Мичурин выводил «ВИНОГРАДНУЮ ВИШНЮ», — так называется новый гибрид, — с 1922 года. Но еще и сейчас продолжаются опыты и работа. У вишни поставлен большой черный щит из фанеры. Какой невидимый сторож охраняет ее таким средневековым способом? У другого дерева такой же щит, но белый.

Черное и белое. Черное поглощает тепло, как губка; и передает его сеянцу. Белое гонит тепло, отгораживая от него сеянца. Вишня растет на черемухе, черенок черемухи — на вишне.

Мичурин ежедневно на клочках бумаги, как метеоролог, делает свои отметки.

...Возвышаются среди сада зеленые пирамиды. Лозы вьются вокруг высоких, как камыш, ветвей и обвешаны длинными продолговатыми сережками — плодами, цвета морской воды. Они сейчас зелены и еще зеленее будут, когда поспеют.

Лакомки, читайте внимательнее! Вы кладете зеленый плод в рот. Он расплывается, холодя язык. Вы вдыхаете воздух. Все кажется ананасным. Ягода прозрачная. В ее соку движутся крохотные, как бактерии, семена. Плодоводы называют этот «фрукт» — «небывалым в культуре ягодным растением» На родине же он зовется проще—кишмиш.

Рано

обрадовались, читатели, — этого кишмила вам не свесит продавец вместе с урюком!

Этот кишмиш имеет и другое название, не попавшее в первые

томы Большой советской энциклопедии: актинидия.

Рано

обрадовались, читатели, — этого кишмила вам не свесит продавец вместе с урюком!

Этот кишмиш имеет и другое название, не попавшее в первые

томы Большой советской энциклопедии: актинидия.

Жил-был когда-то король, у него была актинидия. Он властвовал в королевстве Баварии и считался гурманом.

Когда коронованные особы съезжалисык столу, слуги являлись с подносами, на них покоились две-три ягоды драгоценного десерта — актинидии.

В манчжурских и китайских лесах ее подают не на подносах. Густыми зарослями вьется актинидия, вскидывая свои голые, но пушистые канаты-побеги и на верхушки деревьев. Туземцы пригоршнями собирают ягоды и мажут на хлеб, как мед.

Светло-коричневая кора актинидии напоминает франтоватые стэки, натертые воском. В Японии из этой коры делают бумагу, а из ветвей изготовляют прочные канаты.

Актинидия может стать такой же обыкновенной, как брусника для какого-нибудь Вологодского округа. Мичурин скрестил разные сорта актинидий. Отобрал лучшие сеянцы. В Козлове плоды актинидии вкуснее и крупнее, чем под Пекином.

Зимой они остаются безо всякого прикрытия и ухода. Морозы не вредят деликатесу баварского короля. Актинидия под покровительством Мичурина дает новые гибриды. Уже сейчас растет, выращиваемый для скрещивания сибирский лимонник с мелкими ягодами, как у смородины. Сибиряки режут побеги лимонника, заваривают с чаем, вместо лимона. Лесной сибиряк олимонип актинидию. — Актинидия вытеснит виноград, — не без основания пророчит Мичурин, и часами и днями пропадает у своих виноградников.

Он любуется палитрой виноградных цветов. Солнечный луч преломляется в синих, розовато-красных, черных, желтых и белых виноградинах.

Как

будто виноград проглотил и разложил на цвета радугу, завладев спектром. В

уссурийских лесах не сияет радуга. Виноград вьется там по деревьям, не

соблазняя никого мелкотой ягод. Мичурин скрестил уссурийский виноград с

отборными французскими и американскими сортами.

Как

будто виноград проглотил и разложил на цвета радугу, завладев спектром. В

уссурийских лесах не сияет радуга. Виноград вьется там по деревьям, не

соблазняя никого мелкотой ягод. Мичурин скрестил уссурийский виноград с

отборными французскими и американскими сортами.

Когда-то, увлекаясь акклиматизацией, он посадил иностранный виноград у стен, обращенных к полдню, он хотел побороть виноградную прихоть, но плоды не успевали вызреть и гибли от ранних осенних морозов.

«СЕВЕРНЫЙ БЕЛЫЙ» виноград, — так Мичурин называет один из гибридов, «Северный белый» часто переселяется из козловского питомника и зимует под Томском, Иркутском, у Енисея.

Мичуринские винограды подвижны. И один из них вдруг пропал. Ищеек не звали, но искали тщательно. Рос виноград, и вдруг взял да весь «вышел». Беглеца предали забвению.

Небывало холодная для Европы зима 1929 года промораживала насквозь деревья... гибли сады. Мороз-контролер, как справедливый ревизор, всесторонний учитель и наставник садовода, сухими ветрами проверял устойчивость мичуринских гибридов.

Погибли только старые антоновки и скрижапели. Гибриды распускались и пахли почками.

Мичурин осматривал погибшие деревья. И вот неожиданно нашел сбежавший виноград. Он не бежал. Виноград путешествовал по саду. Он дотянулся до шестиметровой антоновки и залез на ее верхушку. Удобно зимовал и великолепно перенес морозы. Какое ему дело до погибшей стародавней антоновки, он — еще молодой гражданин садовой республики! Мичурин назвал виноград за его проделки «Дезертиром» (это прозвище даже попало в официальные каталоги). Только потом ему вернули прежнее имя «арктического» винограда.

Но он — виноград — выше всех предрассудков, плюет на все свысока, не слезая с верхушки погибшей антоновки; как удав обвивает и душит ее, впившись в кору виноградной лозой.

Я стою у абрикосов. Надо мною

раскаленное солнце в зените. Торжествует жара. Хочется испариться с земного

шара или погрузиться в воду и отдаться на волю речного течения. Плыть и плыть.

Не чувствовать

горячей тяжести земли.

горячей тяжести земли.

Но как нарочно Яковлев не дает мне забыться. Какое дело мне до всего! Ну, подумаешь, абрикосы! Желтые, да еще с косточками!

Но Яковлев знает средство лучше, чем пятикопеечное мороженое и душ из дырявого ведра.

Он уводит меня в беседку. Мы лежим на листьях, и Яковлев; уводит меня далеко за пределы беседки своими рассказами.

Сразу становится свежее и прохладнее, хотя ветра нет и в помине.

Вначале мне трудно было понять, какую связь имеет этот жаркий козловский день с каким-то ботаником Мейером. Пусть он где-нибудь копается в своих коллекциях, сухой, как гербарий. С нас достаточно и одних историй о происхождении видов абрикосов.

Но скоро абрикосы, Мейер и Козлов переплетаются и становятся в моем воображении неразлучными, как близнецы.

Никто не понимал, зачем появляется Мейер в Козлове Он не был ни растением, ни сортом, а самым обычным американцем — с чемоданами, точностью и любопытством.

Американец глотал козловскую пыль, кивал как игрушечный заводной слон, Мичурину, делал бесчисленные пометки в своих бесчисленных книжках, исчезал всегда быстро, нагружая чемоданы травой и плодами.

Последний раз он появился в Козлове, сделав остановку по пути в Тибет.

Мейер не боялся жары. Должно быть, у него нередко пересыхало в горле, но он жил ради персиков и абрикосов, ради молчаливых встреч с козловским садовником.

Им хорошо, персикам, в грунтовом сарае! Над ними качается скворешник. Еще лучше им на открытых грядах, в персиковой аллее.

Я покусываю абрикос. Небрежно, как шелуху семячек, бросаю косточку.

Яковлев поднимает ее и еще выше поднимает свои рассказы.

Мейер проезжал по Монголии. Он узнал о старинном монастыре на скале. В монастыре среди абрикосовых деревьев покоятся остатки династии китайских императоров. Для того, чтобы Мейеру попасть за монастырские стены, ему надо сначала сделаться императором, а потом умереть.

Мейер становится заговорщиком. Он втягивает в

преступление полковника, начальника станции Уцзимы. Полковник инсценирует набег

хунхузов на моластырь. Казаки вступаются за честь останков китайских

императоров. Они обрывают абрикосы, вытаскивают их с корнями, нападая на

отчаянно защищавшихся таким же способов хунхузов. И после этого абрикосы

появились на козловской почве.

Мейер становится заговорщиком. Он втягивает в

преступление полковника, начальника станции Уцзимы. Полковник инсценирует набег

хунхузов на моластырь. Казаки вступаются за честь останков китайских

императоров. Они обрывают абрикосы, вытаскивают их с корнями, нападая на

отчаянно защищавшихся таким же способов хунхузов. И после этого абрикосы

появились на козловской почве.

Мейер странствовал. Мичурину же было не до Монголии и Тибета. Он мечтал. Ему снились холодоустойчивые персики и абрикосы, — вот они зацветают, вот садовницы собирают плоды. Мичурин мечтал, но работал не как мечтатель,

Сибирские северные абрикосы не обживались в Козлове. Они привыкли к морозам, но не к длинному лету. Персики же не с чем скрещивать. У них только °Дин родственник — миндаль. Миндаль же не цветет в Козлове. Тогда Мичурин обращается к услугам посредника. «ПОСРЕДНИК» — это тоже его миндаль, — гибрид американского с диким миндалем с гор Монголии.

Миндаль растет медленно. Плодоносит через шесть-семь лет. Мичурин подхлеснул «посредник», облив почву раствором марганцевого калия. Однолетки миндаля сразу же пустили цветы и дали завять от оплодотворения с культурным персиком. Миндаль начал бурно расти, превышая всякие нормы. Миндаль перестал миндальничать. Волжским лесным бобовником запахло в саду. Миндаль распускается весной чуть ли не вместе с подснежниками. Он заливается красными цветами, в них тонут листья и восторженные человеческие глаза.

Я держу в руках пушистую миндалину. Как будто поймал зверька за хвост. Миндаль лохматый, как шкурка котика. Своей желтизной он вызывает на сравнение с вылупившимся цыпленком.

Монгольский

миндаль сделал «Посредник» выносливым. Американский —

передал ему способность скрещиваться с персиком.

Монгольский

миндаль сделал «Посредник» выносливым. Американский —

передал ему способность скрещиваться с персиком.

К зиме южные персики необходимо пригибать к земле, прикрывать рогожами, защищать от морозов для того, чтобы довести их до цветения, чтобы после скрещивания с «Посредником» новые козловские персики не боялись холодов.

Персики укутаны, как новорожденные, но в своем тепле они, должно быть, млеют, протягивая свои почки к цветущему миндалю.

Через несколько лет, после повторных скрещиваний, персики завоюют Козлов, будут, как сейчас лопухи, во всех садах и огородах.

Лопухов много и у Мичурина. Но растут они не в канавах, и не у заборов, а на грядах. Мичурин очень любит лопухи.

В тот день, когда я издевался про себя над лопушиными грядами, мы сидели в лесу и, как старосветские помещики, пили чай с вареньем.

Я не знал, как называются длинные ананасные, похожие на спаржу, отливающие янтарем кусочки, плавающие в густом прозрачном соку на моем блюдце.

— Ну как, лопухи вкус имеют? — спросил кто то лукаво. Да, я ел ножки лопуха!

— Ревень-то — штука полезная; у меня ревёней больше чем в аптеке,—говорит Мичурин.

Лопух—это ревень. Но не тот ревень, о котором вспоминают врачи, выписывая на рецепте слабительное. Ревень растет у Мичурина не как лекарство от болезней. Мичурин вспомнил о том, что у- нас в забвении огород ревень, о том, что варенье из его черешков — любимое угощение англичан, что у них целые поля засаже ны ревенем, что они экспортируют его в другие страны.

Вот и все.

Ревень не надо выращивать, он растет без ухода. Со всем как лопух. Но какое вкусное подспорье было бы населению, если бы в каждом огороде вместо лопуха рос ревень. О ревене Мичурин только напоминает, — это единственное растение в его саду, избегшее кастрации и свадьбы.

Даже риса не пощадил Мичурин.

В ящиках с водою растет туркестанский рис. Его будут скрещивать со злаками, — рожью, овсом и пшеницей. Рис должен расти на суходольных местах. Китай перестанет быть страной риса, он не знает, какие каверзы против него готовит один из жителей города Козлова.

Над рисовыми ящиками растут американские пеканы и ореховые деревья. У пекан почти весь орех занимает съедобная мякоть. У гибридов грецкого ореха с манчжурскимк видами — тонкая скорлупа, — достаточно щелкнуть, и она раскроется, обнажив сытный плод ореха.

...Дыни у Мичурина созревают вместо ста дней в пятьдесят и меньше. Они круглые, чуть ананасного вкуса. Дыня — гибрид французской «АНАНАСНОЙ» и дикой сибирской — носит гордое имя «КОММУНАРКИ».

...Уже несколько лет ведутся работы над помидором.

До сих пор рассадок помидоров выращивается в парниках. Они цветут только раз в жизни. Мичурин дарует помидору многолетнюю жизнь, скрещивая его с горько-плодным солянумом.

Солянум растет в диких лесах; его красные ягоды малы и невкусны, как застоявшаяся вода. Солянум не приспособлен для садовых операций: тычинки у него плотно сжимают столбик пестика, и при кастрации нежная часть пестика обнаруживается и сжигается солнцем.

Помидоры укутаны рогожей, которая не пропускает солнечных лучей. Если Мичурин выведет многолетний помидор, страна сэкономит миллионы. Раз посаженный помидор рос бы на одном месте несколько лет, принося сильные урожаи.

Было

бы не плохо, если бы экономисты, бухгалтеры, статистики со счетами и

арифмометрами посетили бы мичуринский питомник.

Было

бы не плохо, если бы экономисты, бухгалтеры, статистики со счетами и

арифмометрами посетили бы мичуринский питомник.

Мичурин бы дал им закурить своего табаку собственного мичуринского производства, и пусть они, отряхивая пепел и затягиваясь дымом, высчитали, сколько тысяч рублей могло бы съэкономить государство, если бы все курили мичуринский табак.

Мичурин скрестил высокосортный болгарский ранний табак с мелколистным суматрским тропическим табаком. Высеял сеянцы гибридов и отобрал скороспелый экземпляр, вызревающий в короткое лето.

Махорка требует тучной, унавоженной земли: мичуринскому же табаку нужна сухая песчаная почва.

Он в десять раз доходнее махорки, в нем и нет «секретов фабрик» — белены, росного ладана, тинктур, хмеля и прочей «швары». Листья мичуринского табака пахнут лучше прославленного турецкого табака.

...После жаркого дня сильнее пахнут в саду цветы и сильнее всех льют свой запах розы. Розы — они всегда провоцируют на сентиментальность. Ведь у них «нежные лепестки», их «колышет ветерок».

«Но и в данном случае гибридизация помогла делу От скрещивания казанлыкской масличной розы с нашей желтой,

так

называемой персидской розой (Персиан Нело), после повторного скрещивания с

индийской розой «Мультифлера», получился вполне выносливый для нашей местности

новый сорт масличной розы, дающий до 0,004°/о элеоптина (т.-е. очищенного жидкого

розового масла), между тем как казанлыкская роза Болгарии дает самое большее —

лишь 0,003°/о; да кроме того неочищенный продукт перегонки из цветов нашего

нового сорта розы застывает только при понижении температуры ниже 24° тепла по

Р, а казанлыкское неочищенное масло застывает при 17 — 20°,

что имеет большое значение при производстве перегонки и вообще поднимает

качество и цену продуктов.

так

называемой персидской розой (Персиан Нело), после повторного скрещивания с

индийской розой «Мультифлера», получился вполне выносливый для нашей местности

новый сорт масличной розы, дающий до 0,004°/о элеоптина (т.-е. очищенного жидкого

розового масла), между тем как казанлыкская роза Болгарии дает самое большее —

лишь 0,003°/о; да кроме того неочищенный продукт перегонки из цветов нашего

нового сорта розы застывает только при понижении температуры ниже 24° тепла по

Р, а казанлыкское неочищенное масло застывает при 17 — 20°,

что имеет большое значение при производстве перегонки и вообще поднимает

качество и цену продуктов.

К этому поэтическому описанию из «ДОКЛАДА Тамбовскому губернскому съезду агрономов, 25 декабря 1920 года, Козловского уездного инструктора садоводства И. Горшкова». остается только прибавить: добывать эфирные масла может всякий земледелец, не знающий химии.

В Восточной Румелии, в Казанлыксшй долине, болгарки собирают в корзины бледнорозовые лепестки. В день сбора лепестки на открытом огне перегоняются в масло. Долина сияет огнями... Все пахнет розами...

...В тихие и влажные летние вечера мичуринский сад наполнен тонким ароматом фиалки. Фиалок нет среди гибридов. Это пахнут лилии, «фиалковые лилии» Мичурина, с лиловыми цветами, стройные, как высокие прямые пружинки.

Не всегда у садовых лилий аромат фиалки и пряного жасмина. Они пахнут гнилой водой стоячего пруда; красивые и роскошные, а с запахом дохлятины. Так и некоторые орхидеи пахнут гнилым мясом или рыбой.

Садовые лилки доставляют только зрительные ощущения, они не имеют запаха.

— Нет хороших лилий без аромата, — говорит Мичурин, и он дал им аромат.

Голландия

славится не только коровами; это не страна, а цветочный магазин. Вместе с

сырами она вывозит во все страны тюльпаны, лилии и гиацинты. Товар должен

пахнуть.

Голландия

славится не только коровами; это не страна, а цветочный магазин. Вместе с

сырами она вывозит во все страны тюльпаны, лилии и гиацинты. Товар должен

пахнуть.

НЕВЕДОМЫМИ ПУТЯМИ В ГОЛЛАНДИИ УГНАЛИ О ПАХНУЩИХ ЛИЛИЯХ. СРАЗУ БЫЛ ПОСЛАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОЗЛОВСКОМУ САДОВОДУ:

«ПОКУПАЕМ ЛИЛИИ И ВСЕ ВАШИ С НЕЮ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ТЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ЭТИХ ЦВЕТОВ БОЛЬШЕ НЕ РАЗМНОЖАЛИ».

Сделка не состоялась.

Лилии, синие, как колокольчики, — что им остается кроме того, чтобы пахнуть и распускать бутоны? Их не предадут в один прекрасный день инквизиции, их не будут пытать на огне пытками казанлыкских роз. Они существуют только для красоты, для букетов и теплиц. Один из гибридов — производителей «фиалковой лилии»— рос у ног Будды в индийском монастыре и считался таким же священным, как Будда. У священной лилки семь лепестков. Число семь приносит счастье человеку. Человек незаметно для служителей храма похитил лилию и прислал ее Мичурину не для счастья, а для гибридизации.

Капитан Раевский никогда не видал садовода Мичурина. Козлов далеко от морского пути. Козлов — не маяк и не бухта. Капитан разрывался между палубой и грядкой. На двадцать восьмом километре от Владивостока развел он небольшой садик.

Письма и посылки в Козлов идут оттуда две недели. Раевский часто пишет Мичурину: они обмениваются семенами и черенками.

Капитан недавно собрался к Мичурину. Он вез с собой корзины с растениями. На каком-то полустанке его сняли с поезда, приняв за спекулянта, — зачем это какому-то капитану везти коренья? Мичурин ждал гостя и посылал местным властям сердитые телеграммы. После этого «сухопутного плавания» капитан писал в Козлов:

Поездка, с долгожданной мечтой посетить вас. была сорвана хулиганами. Два раза жизнь моя была в опасности. Меня приняли за спекулянта. Как обидно, тружусь всю жизнь, никакого пристрастия к богатству не имею. Так это меня расстроило, что пришлось возвратиться домой. Спасибо за телеграммы. Сельсовет тоже получил их.

Иван Владимирович! Как тяжело жить и работать над любимым делом садоводства в нашем крае. Какая зависть у людей, сколько неприятностей я из-за этого переношу! Люди считают, что я развел сад только для себя, а не вообще для края. Они не понимают, что хочется мне доказать полную возможность развития садоводства на Дальнем Востоке.

У меня, Иван Владимирович, теперь плановый садик. У всех соседей по нескольку деревьев, они не ухаживают за ними, а смотрят то с завистью, то с иронией на мою работу. Я с утра до ночи на своем участке с женой. Не досыпаем, не доедаем, но твердо уверены в успехе своего любимого дела. Разве это не удовлетворение за наш труд, не радость садовода? У меня четыре деревца вишен принесли плоды. Это первые вишни в Уссу. римском крае. Плодородная Мичурина дала пятьдесят шесть вишен, «Идеал» двадцать одну вишню, остальные — по несколько. Все вызрели, очень вкусные, ароматичные, кисло-сладкие. Ведь радости, Иван Владимирович, не было конца, — серьезно, мы радовались, как дети. У меня в саду была шестидесятилетняя садовка с Донской области, — старуха танцевала около вишенки: так это ее привело в восторг.

В секции садоводства ко мне относятся скептически, не верят в возможность размножения в нашем крае ваших гибридов. Я на это не обращаю внимания, твердо верю в свое любимое дело и в вас, Иван Владимирович.

Пройдут года, и садоводство будет процветать в нашем Дальневосточном крае. Таких пионеров-садовников, как я, есть уже несколько десятков, и мы уверены, что вырастим сады. А двуногих вредителей у нас много, но ничего. Еще поборемся! Привитый виноград дал очень хорошие результаты, груши и яблоки тоже. Шлют привет вам с Дальнего Востока ваши питомцы. С веселым и жизнерадостным видом, распустив лепестки, красавицы гордо посматривают на Уссурийскую тайгу. Черешня Козловская зацвела, этим подчеркну я, что рекордный пробег транспортом в одиннадцать тысяч километров для питомцев Мичурина просто был «маленькой прогулкой».

Еще раз за все с глубоким... и т. д.

Гр. Ив. Раевский

Среди трав и грядок, [как плешь, выделяется бледно-зеленый кружок. Крепкие стебельки, как будто у земли начала расти в этом месте борода. Жердочки окружают кольцом зеленеющее пятно. Никто не обращает на него внимания. Здесь Яковлев не останавливает экскурсантов. Все сооружение замаскировано, как полигон с орудиями. Трава отводит глаза от небольшого, с трудом пробивающегосл отростка.

Царь зверей у китайцев — тигр (Лау-ху), царь морских зверей — дракон (Люнь), царь трав — «человек-корень»,

ЖЕНЬ-ШЕНЬ

ШЕНЬ-ШЕНЬ

ЖЕНЬ-СЕНЬ

ЖИН-СЕНГ

ИН-ШЕНЬ

ИН-СЫН

СЕНЬ-ШЕНЬ

ИН-ШИ —

это не китайская заумь, это названия корня жизни. «Бог гор «Сан-Шин не» посылает тигра «Лау ху» караулить «жень-шень». Бели кто растопчет траву жень-шеня или стебель его, то с того времени в течение шестидесяти лет трава жень-шеня уже не вырастет. Только после шестидесяти лет опять из корня покажется стебель. За все эти годы жень-шень спит». Леса древние, как легенды о жень-шене. Тигр сторожит корень жизни. Искатели жень-шеня бродят в тайге. Их ноги покрыты барсучьей шкуркой. У них блуждающий, опущенный в землю взгляд.

Жень-шень уничтожает слабость и «тесноту» в груди. Жень-шень делает дыхание свободным, исцеляет стариков, изнуренных сладострастием. Жень-шень приостанавливает смерть.

Корень — подобен человеку. Верхняя утолщенная часть его — это голова, отростки — это конечности. Китайцы к головкам корня приделывают косу. Если корень похож на человека, то это должен быть непременно китаец.

Ничего нет дороже жень-шеня, корень стоит тысячи рублей. Почти не осталось дикого жень-шеня. Жень-шень — это вершина тибетской медицины, книги Жудши.

Из семян дикого жень-шеня .растет корень в мичуринском саду.