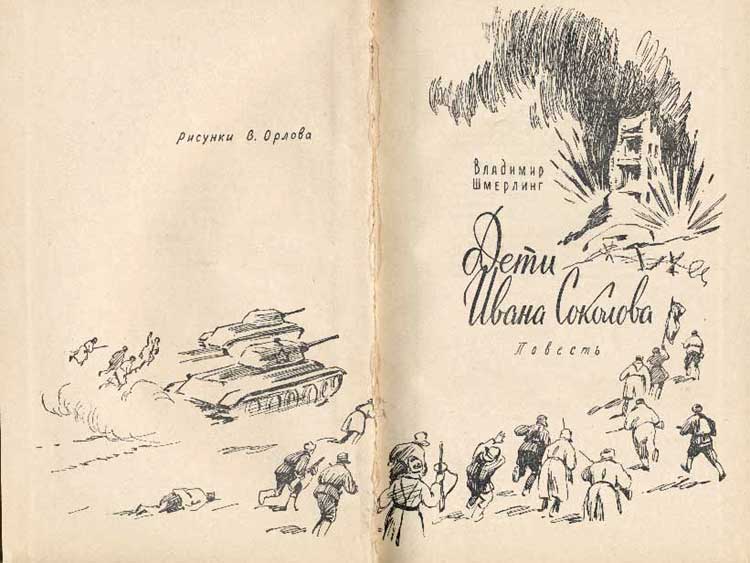

Владимир Шмерлинг

Владимир Шмерлинг Владимир Шмерлинг

Владимир ШмерлингГосударственное издательство детской литературы

Министерства просвещения РСФСР

Москва 1959

Еще гремела битва, когда в окопах и блиндажах у берегов Волги советские воины находили и спасали детей — невольных свидетелей исторического Сталинградского сражения.

Сын сталевара и сам сталевар, герой этой повести, Гена Соколов, вспоминает о том, что видел и пережил в дни Великой Отечественной войны... Мальчик был рядом с отважной разведчицей-комсомолкой Шурой, когда она выполняла опасные задания на родной земле, захваченной врагом.

В повести «Дети Ивана Соколова» рассказывается о том, как Гена потерял и нашел сестру Олю, как к его другу Сергею вернулась памяти Книга повествует о простых и сердечных людях, которые помогли детям Сталинграда найти свое место в жизни.

В последний раз отец пришел, когда мы только сели за стол. Мама держала полную до краев разливную ложку. Она вздрогнула и вылила суп обратно в кастрюлю. — Что, не ждали? — засмеялся отец. — Нет, ждали, ждали! — закричали мы с Олей, вылезая из-за стола. Отец приподнял Олю. Она, как всегда в таких случаях, зажмурилась — знала, что сейчас полетит под самый потолок. И вот она уже на полу, держится ручонкой за папин сапог. Мама поставила тарелку отцу и сказала, будто скомандовала: — По местам! Из тарелок идет пар. Оля важничает, дует на ложку, а мне уже не до еды, лишь бы вволю наговориться с отцом. Что суп! Едим мы его каждый день, а то и два раза в день, а вот отец так редко стал бывать дома. Уже давно мы не сидели все вместе за одним столом. Казалось, отец только что пришел из бани, выбритый и гладенький. На нем все новое: зеленая гимнастерка и блестящий ремень без морщинок. В углу, куда отец кидал обычно после бани мокрый веник, теперь лежит новый мешок, тоже зеленого цвета. У самого мешка отец поставил винтовку, прислонив ее к стене. — Только смотри не подходи и не трогай, — слов но читая мои мысли, сказала мама. —Я ему сам все покажу. Все приемы штыкового боя, — заманчиво произнес отец, ткнул в меня вилкой и тут же добавил: — Он у нас, Гена, сам как штык! Тут пришла и моя очередь вступить в разговор: — Я, папа, взаправдашнего Буденного видел, на машине, он мимо нашего дома проезжал. — А может быть, обознался? — Не обознался я, папа. По усам узнать можно, а я не только усы видел, но и звезды маршальские. Другого такого нет на свете. И не в музее видел на картинке, а у самого нашего дома. — Верно, Гена, Семен Михайлович здесь, — ска зал отец и задумался; потом быстро встал, достал из зеленого мешка пребольшой арбуз и в тишине, так что слышно было, как под ножом хрустела корочка, раз резал его пополам. Оля выковыривала из своего куска черненькие семечки. Раз попался ей арбуз, она его по-своему раскромсает. Мать стала собирать отца в дорогу. На дворе жара, а она положила в зеленый мешок шерстяные носки... Отец достал из шкафа пачку фотографий и рассматривал их одну за другой. — Вот какие мы с тобой девять лет тому назад были. И жили без Генки и Оли. Как мы без них жить могли! — сказал он маме и отобрал самые маленькие фотографии, положил их в партбилет, под блестящую бумажку, которой всегда обвертывал свою драгоцен ную книжечку. Он отстегнул от цепочки новые наградные часы с надписью на крышке, а вместо них взял с комода старинные дедушкины, которые мы называли «цилиндр». Потом передал маме какие-то бумаги и напомнил, чтобы она приготовила мешки для капусты и отнесла их на завод. Папа несколько раз прошелся по комнате, подошел к маме и что-то сказал ей совсем тихо. Оля-долгоешка никак не могла справиться с арбузом. Так с куском арбуза посадила ее мама на диван, сама с папой села рядышком и меня к себе пододвинула. Отец поднялся первым, поцеловал Олю, и она потянулась к нему, прикоснулась сладкими губами к его щеке и тут же снова принялась за арбуз. Папа несколько раз провел рукой по моей стриженой голове. Меня тогда постригли под машинку номер нуль в парикмахерской у Тещиной остановки. — Колючий ты мой новобранец, — сказал отец. — А как же штыковой бой? — напомнил я ему. — В следующий раз, — сказал отец, прижал меня к себе и поцеловал. Он медленно затянул ремешок каски, взял винтовку. Мешок подняла мама. Я тоже кинулся к дверям. Но мама сказала, чтобы я остался дома с Олей да прибрал арбузные корки В последнее время всегда так бывало: мама уйдет, а мне смотреть за Олей. Папа и мама ушли. И почти на том самом месте, где пронесся мимо меня на автомобиле маршал Буденный, я увидел отца с винтовкой и руку мамы за его спиной. Скоро уже пятнадцать лет с того дня, но, когда я рассказываю теперь об этом, мне словно и вспоминать не приходится, так все это навсегда запомнилось, до каждой мельчайшей черточки. Будто снова мне восемь лет. Как хотелось мне тогда догнать отца и тоже обнять его! Но я не мог оставить Олю одну. Она совала в рот своей куклы арбузные семечки. Про Буденного-то я рассказал, а про то, как видел матросов, забыл. Их ведь не было раньше в нашем городе. Они прошли строем, четко отбивая шаг. На ветру колыхались черные ленточки. Шли молча, без песен, зато мы, мальчишки, старались вовсю, распевая разными голосами: По морям, по волнам, Нынче здесь— завтра там! Я еще никогда не видел, как идут матросы, и мне захотелось тогда самому стать матросом и так шагать, чтобы на меня все смотрели. Вместе с другими ребятишками нашей улицы я выбежал на набережную, к тому месту, где причалило морское судно. Мы не сводили глаз с матроса на вышке. Он ловко размахивал двумя флажками: то правый опустит вниз, то левый выкинет в сторону. После этого мы все обзавелись флажками и начали тренироваться кто как умел. Оле очень нравилось, как я размахивал флажками. А у нее самой ничего не получалось, флажки то и дело наскакивали друг на друга. Много можно было увидеть и услышать на наших улицах: с полигона доносилась учебная стрельба, по мостовым грохотали учебные танкетки... На Тракторный приезжали фронтовики за танками. Они обкатывали танки; остановятся, вылезут из верхнего люка и начнут выслушивать машину. Тан- кисты нас никогда не отгоняли и жили с нами в большой дружбе. Мы, мальчишки, часто наблюдали, как маршировали ополченцы. Всем строем разом, по команде, они поворачивались кругом, и мы всегда смеялись, если кто-нибудь из них поворачивался не в ту сторону или путал ногу. ... Мама ушла провожать папу, а я сидел рядом с Олей на полу, складывал кубики с картинками диких зверей, а сам думал о том, сколько обещаний не успел выполнить отец. Отец обещал подарить мне кубики из нержавеющей стали, обещал взять на рыбалку, а к зиме купить черепаху или маленького разноцветного попугайчика, который летает и каркает, а главное, живет сто лет. В зоологическом саду мы были? Были. Я еще у него на плечах сидел. А вот на пароходе вниз по реке до самой Астрахани не прокатились. Не получил я в подарок и давно обещанного, настоящего барабана. А самое главное — не взял меня отец к себе на мартен, хотя сколько раз говорил: «Сведу обязательно!» После того как папа записался в народное ополчение, редко мы стали бывать и на Волге, только раз на пляж ездили. Мой папа разных волгарей знал — и капитанов-старичков и рыболовов. По гудкам узнавал названия пароходов. Любил папа мне про Волгу рассказывать: как мальчиком с крутой горы он в нее камешки бросал, как вязал плоты, как и где в разлив плавал, как паром на воду спускал и про то, как весной на отмелях сазанов руками ловил. Папа научил меня плавать. Только окунется разок, и не узнать его; озорничает, брызгается, меня за пятки хватает. На лодке обязательно под самый пароход подъедет, чтобы лучше на волнах качало. Если мама ездила с нами, она всегда надевала платье попроще, так как знала, что и ей достанется. Помню, как папа однажды ее с ног до головы окатил. Мама рассердилась, а папа как ни в чем не бывало изображал, как навигация начинается: то гудел, как буксир, то — как теплоход скорой линии. ...Оле быстро надоели кубики. Она все требовала, чтобы я сложил из них обезьяну, ту самую, которая так понравилась ей в зоологическом саду. Она протянула тогда обезьянке сливу. Та вначале понюхала, а потом съела, а косточку выбросила. Чтобы Оля не плакала, я стал рисовать ей маленьких человечков. Оля фыркала, когда я, рисуя, приговаривал: «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая». А потом я начал рисовать человечков с огромными животами, с кружочком посередине. Эти кружочки — арбузы. Маленькие человечки, а какие обжоры! . . Мама долго не возвращалась. Я закрыл ставни и опустил черные бумажные шторы. Мы тогда строго выполняли правила светомаскировки. На Волге были потушены огни, и только в окнах проносившихся трамваев мелькал синий свет. Когда мама вернулась домой, Оля давно спала. Себе под подушку я положил бинокль. Я, дуралей, тогда брал его с собой в кровать, чтобы сны лучше видеть. «А вдруг приснится мне Буденный не на машине, а в степи, на коне, впереди всей кавалерии,— думал я, — тогда я его как следует рассмотрю». Еще думал я о том, какой мой папа счастливый: он совсем близко видел на «Красном Октябре» у своей печи и Ворошилова, и Михаила Ивановича Калинина, и с наркомом Серго Орджоникидзе несколько раз беседовал и даже однажды получил от него за свои успехи поздравительную телеграмму. Она висела у нас под стеклом, рядом с почетной грамотой... Мама пришла, раздела Олю и мокрым полотенцем стерла с ее личика арбузные следы, поцеловала меня и сказала: — Вот и наш отец защищает Родину! Я ничего не ответил и закрыл глаза, будто засыпаю, а сам все время следил за каждым движением мамы. Вот она выдвинула ящики комода и начала раскладывать белье. Я все ждал, когда же мама ляжет спать. В такой поздний час она раньше никогда не занималась уборкой. Должно быть, опять что-то искала, чтобы эвакуированным детям отдать. Началась война, и много их в Сталинград приехало с Украины, из Ленинграда. Как-то я напомнил маме про штаны, из которых вырос, а она рассердилась и сказала: «Вырос, а из новых рубашек не вырос. У тебя их три. Вот рубашку и отдадим». Мама тогда все собирала — и вещи для эвакуированных и посуду для госпиталей. Меня отпускала вместе с пионерами по дворам и квартирам тряпки искать для заводов — рабочим станки вытирать. Мама долго копалась, потом сняла скатерть со стола, кружевную дорожку с комода и вышла из комнаты, прихватив с собой разбитое блюдце из-под горшка с цветами да зазубренный осколок зенитного снаряда, который я недавно подобрал на дворе. Я хотел сказать маме, чтобы она его оставила, а потом подумал — другой найду! Мама вернулась с ведром и вымыла пол. Все снова расстелила, а когда со всем управилась, посмотрела на себя в зеркало. Засыпая, я видел, как мама достала те же фотографии, которые сегодня разглядывал папа, медленно стала перебирать их, потом, подперев голову руками, долго, долго смотрела на одну из них. Хорошая, хорошая моя мама! Я старался угадать, о чем она так думает. Мама стала в последние дни особенно бледной и задумчивой, и все из-за фашистов, которые уже несколько раз сбрасывали на наш город воющие бомбы. Мамы не было дома, она копала за городом противотанковый ров. В это время один самолет неожиданно появился со стороны солнца и с ревом прошел совс

ем низко над нашим домом. По земле промелькнула тень чужого самолета. Я увидел на его крыльях черные кресты, обведенные белым. Маме же издали показалось, что сброшенные фашистские бомбы упали именно на нашей улице, и она прибежала, чтобы скорей узнать, все ли благополучно дома. Вечером, когда мама укладывала Олю спать, она крепко прижала ее к себе, так крепко, что мне даже завидно стало. Оля попросила, чтобы мама нагнулась; она хотела потрогать своими пальчиками ее глаза. — У, бандиты, куда забрались, — сказала мама очень громко. Мне хотелось выложить маме все свои познания, и я сказал: — Это был двухмоторный бомбардировщик «Юнкерс-88». Я тогда уже кое-что понимал в этом. Истребители «Мессершмитты» я называл «мессерами» и знал, что корпус самолета называется фюзеляжем и у воздушных кораблей не только «хвост», но и «хвостовое оперение», а пикирующие бомбардировщики падают камнем вниз. Я даже и Оле как-то показал, как все это происходит. Моя кровать была покрыта сиреневым пикейным одеялом. Я скомкал его и с криком «пике» кинул вниз. То же самое я потом проделывал с подушкой. — Везу-у, везу-у, всзу-у (летят фашисты), — сказал я с завыванием. Потом произнес быстро-быстро: — Кому, кому, кому? (Бьют наши зенитки.)— Затем очень сердито и громко: — Вам! Вам! Вам! (Рвутся бомбы.) — А под конец с удовольствием громко «щелкнул» языком — сбит хищник с черным крестом! Я прислушивался к рокоту моторов в воздухе и хорошо отличал нудный вой фашистов от мягких и чистых переливов наших быстрокрылых самолетов. Как нравились мне их короткие и бодрые названия: «Миги», «Яки» и «Лаги»! А мама во всем этом плохо разбиралась. Она стала настороженной, вздрагивала, когда хлопали дверью, и тревожилась, как только начинали бить наши зенитки. ... Когда я проснулся, мамы уже не было. Окна были раскрыты. В эти душные ночи мама раскрывала их, как только тушили свет. Мы спим еще, а она уже бежит в магазин за хлебом, чтобы получить его до воздушной тревоги. Я вышел на улицу. Наш дворник тетя Анюта поливала мостовую. Увидев меня, она прицелилась шлангом, и струя ударила мне в лицо. Вот и умываться не пришлось! Я подпрыгнул на одной ноге и вбежал в комнату. Чуть Олю не разбудил, хлопнув дверью. Оля перевернулась, легла на животик, руками уперлась в подушку, будто хотела нырнуть в нее, и в такой позе продолжала сладко спать. В комнате было светло и празднично. Ничего нигде не валялось. Через спинку кровати было перекинуто выглаженное мамой Олино любимое платьице с карманчиком. Бывало, только мама возьмет шитье в руки, Оля уже просит, чтобы ей платье с карманчиком сшили, как будто ей нужно было не платье, а только карманчик. Мама положила на комод новую дорожку, вышитую еще до войны, а на комоде в рамке поставила карточку отца. Мы гордились этой карточкой. Папу снимал не простой фотограф, а фотокорреспондент после того, как он дал скоростную плавку. Папа смотрел на меня двумя парами глаз; одни, большие, темные, налезли на лоб — это очки-стекла сталевара, — а под ними папины веселые глаза; он не то журил ими, не то подшучивал, будто видел, как меня окатили водой... А через несколько часов ничего этого не стало — ни прибранной комнаты, ни цветов на подоконнике, ни хлеба, принесенного мамой, ни рамки с фотографией отца... Весь мир знает, как это произошло. В солнечный августовский воскресный день тучи фашистских самолетов налетели на Сталинград. Они сбрасывали фугаски на каменные здания и обшитые тесом домишки, на больницы и гостиницы, склады и школы. Несколько суток густое пламя подожженной нефти бушевало над Волгой. В городе не унимался огненный ураган.... Утром мама принесла хлеб, одела Олю, потом сказала, что пойдет в школу. Мне так и не пришлось учиться в нашей школе. С начала войны в ней разместился госпиталь. Первый свой школьный год мы проучились на квартире учительницы, поэтому я еще ни разу не сидел за партой. Но в школу мы все равно бегали. Нас пускали в палаты разносить раненым чай. Они пили чай, а мы в это время говорили им стихи наизусть. Там же из марли мы катали бинты. Мама ушла, а я с Олей играл около дома в догонялки. Потом Оля съела кашу, я помог ей снять платье с карманчиком, и она улеглась спать. Все это началось, когда Оля спала. Она проспала тревогу. Прерывисто гудели гудки. Я уже привык к тревогам и не будил Олю. Но эта тревога оказалась непохожей на прежние. Разом застрекотали зенитки. Все завизжало, закружилось. Бомбы рвались совсем рядом. А потом так бабахнули, что наш домик закачался, как будто подо мной вместо крашеных половиц — качели и я лечу вниз с большой высоты. Из окон со звоном полетели стекла. Мне показалось, что кто-то барабанил по крыше. Я бросился к Олиной кроватке. Она проснулась у меня на руках и заплакала. — А ты не плачь. Сейчас будем в прятки играть. Я дотащил Олю до окопа во дворе. Папа вырыл его весной. Играя в прятки, мы часто залезали в укрытие. Когда же над городом все чаще и чаще с оглушительным ревом стали летать немецкие самолеты, мы прыгали в окоп без всякой игры, а по тревоге. Я завидовал наблюдателям, дежурившим на крышах. Знал я самые замысловатые авиационные названия и даже гордился этим, а гордиться-то было нечем. Бывало, я не мог отличить «Мессершмитт» от обыкновенной галки. Только решишь, что там, в высоте, одномоторный истребитель, следишь за ним не спуская глаз, а когда он приближается, видишь — вместо хищника летит ворона. Вот тебе и фюзеляж! В таких случаях я называл себя вороной. Когда вражеские самолеты сбрасывали розовые, белые, синие, зеленые листовки, я несколько раз вылезал из окопа и принимался их ловить. Думаешь, упадет на пустыре, а она прямо к тебе в руки летит; думаешь, вот сейчас упадет к ногам, а ее к Волге уносит. Из-за этих листовок мне однажды влетело от мамы. Она сказала, чтобы я к ним, поганкам, не смел прикасаться. На этот раз я не завидовал наблюдателям. ... Опять летят, вздыхают и кряхтят. Только мы залезли в окоп, как все засвистело и завыло. От свиста так стало тоскливо и тягостно, что я почувствовал, как и у меня внутри все тоже ноет. Оля прижалась ко мне. Такой шел гул, такой треск, что вот-вот голова разломится. У Олиных ног я вдруг заметил полосатого котенка, неизвестно как попавшего к нам в окоп. Он весь съежился и посмотрел на меня большими зелеными глазами. Я подумал, может, взять его домой; нагнулся и даже погладил «усатого-полосатого». Наверное, он замяукал или замурлыкал мне в ответ, но разве тогда можно было что услышать? Когда отдалились раскаты взрывов, я выглянул из окопа и посмотрел вниз, в сторону завода и Волги. Все обволакивали дым и пыль, но трубы «Красного Октября», как всегда, четко вырисовывались в безоблачном небе. Я разглядел: из одной трубы вьется дымок. По тому, как дым шел из труб, мой отец знал, что делается в печах. С пронзительным свистом пронеслись «Мессершмитты». За одним из них погнался наш ястребок. Он зашел ему в хвост... Эх, если бы сбили наши немецкий самолет и он упал бы рядом, я взял бы в плен фашистских летчиков. На мансардные дома со злобным ревом пикировали один за другим тяжелые бомбардировщики. А вот в небе над «Баррикадами» какой-то «Юнкере» кувыркнулся и кубарем пошел вниз, оставляя за собой длинный черный хвост дыма. Сейчас он грохнется здесь. Я даже зажмурился. А когда открыл глаза, увидел — мама бежит к окопу. Я еще никогда не видел ее такой. Волосы выбились из-под платка. Она остановилась у самого края окопа и вся дрожала, будто было ей очень холодно. Мама со всех сторон нас оглядела, похвалила за то, что мы укрылись в окопе. Опять раздался вой. Мама наклонилась к земле, а потом выпрямилась, оглянулась и побежала к-дому. Через несколько минут она снова была у окопа и спустила вниз большой узел. — Смотри — никуда! Сейчас воды принесу. Мама снова побежала к дому. На этот раз она появилась на крыльце с ведром в одной руке, другой же рукой прижимала к себе швейную машину. Мама направилась к окопу. Как раз в это время опять что-то огромное рассекло воздух. На нас посыпалась земля. Мне показалось, что у нашего дома отвалился угол. Грохот то утихал, то приближался. У меня гудело в ушах. Я снова высунулся, ожидая, что сейчас мама передаст мне ведро с водой. Как бы не расплескать! Мамы не было. Я посмотрел в сторону дома. Там, где стоял наш дом, полыхал огонь. И тогда я увидел, что совсем близко от окопа лежит мама, откинув голову на битые кирпичи. Я позвал ее, но не услышал своего голоса. Сейчас мама поднимется. Ведь уже можно встать. Она, должно быть, тоже не слышит меня. И Оля притихла, словно решала — заплакать ей или подождать? Я вылез из окопа. И почему-то пополз. Я полз, и мне все казалось, что мама стоит с ведром и швейной машиной на крыльце и смотрит на меня с укором: как смел я ее ослушаться — ведь она не велела мне вылезать из окопа... Нет больше крыльца. А мама лежит на земле, лицом к небу, с откинутой рукой. Я побежал к маме и остановился как вкопанный. На мамином платье в синих горошинах я увидел ярко-красное пятно у самой груди. Белая косынка, упавшая с плеч, вся залита кровью. За одной тучей бомбардировщиков летела другая. Завывали моторы. Людей кругом не было. Я не знал, что мне делать. А может быть, мама еще жива? Сколько врачей в нашем госпитале, они спасут, обязательно спасут маму! Я наклонился к осторожно положил ладонь маме на плечо, а потом прикоснулся к виску и еще раз посмотрел на пятно на груди... Я гладил и теребил мамины растрепавшиеся волосы и не верил тому, что произошло. Неужели все это взаправду? Нет, сейчас мама встанет, стряхнет с себя комья земли, и все будет как прежде. А пламя и дым все больше и больше окутывали наш дом. Ничего не понимая, я побрел к окопу и, только увидев Олю, опомнился. Сестра умудрилась вскарабкаться на узел и тянулась вверх. Ей еще надо было много расти, чтобы самой вылезть из окопа. Когда она хотела поцеловать маму в нос, она подтаскивала стул, взбиралась на него и, становясь на цыпочки, тянулась к ней. Оля увидела меня и заплакала. Как только я ее не утешал! А ей вдруг сразу все понадобилось: Мама, я луку хочу! Мама, пожарь мне лук! .. Мама устала, она отдохнет и лук тебе пожа рит, — обманывал я Олю, а сам подумал: «Как же мы будем жить без мамы?» Потом опять началась бомбежка. Оля, испуганная и оглушенная, сразу же смолкла, свернувшись калачиком на узле. Меня так потянуло к маме, что я снова вылез из окопа и побежал. Я уже не обращал внимания на вражеские самолеты, упал на колени и дотронулся до маминой еще теплой руки. И так захотелось мне крикнуть, позвать папу. Но все в горле застыло, будто кто перехватил мне дыхание. Я ведь жил и не знал, что такое горе, а оно навалилось средь бела дня. И вдруг как-то сразу понял, что мама ушла от нас навсегда и никогда не проснется; никогда, никогда у меня не будет мамы. И странно было, что затуманенными глазами я видел тупые носки своих ботинок. Первые минуты жизни без мамы... По дороге бегут, пригибаясь к земле, какие-то люди, что-то кричат, куда-то исчезают. Вот мужчина в военном прошел совсем рядом. Он посмотрел на меня, на лежавшую маму и только сказал: — Осколком! Кто-то окликнул меня, позвал по имени. Мелькнуло знакомое лицо женщины. Она работала вместе с мамой на дальних рубежах, заходила к нам то с лопатой, то с топором и всегда торопила маму. Должно быть, это она мне сказала про отца или я сам подумал, что он где-то совсем рядом; их часть стояла на бахчах, за городом, чуть ли не за аэродромом. Не может быть, чтобы отец после такой бомбежки не вспомнил о нас. Я снова оказался у окопа. Оля так и лежала, как я ее оставил. Полосатый же котенок царапал коготками песок. В окопе стало очень жарко. Рядом загорелся сарай. Огонь перекинулся на соседние дома; куда ни взглянешь — всюду к небу вздымаются вихри огня. Уже много времени прошло после того, как началась тревога. От гари слезились глаза. Еще задохнешься здесь. Я осторожно приподнял Олю и вытащил ее из окопа. Она нетвердо стояла на ножках. И узел я вытащил наверх. Только тогда я заметил, что Оля босая. Я просунул руку в узел и начал шарить. Что-то твердое, завернутое в платочек. Вытащил сверточек и развернул его. Папины часы. Опять завернул их в платочек и сунул за пазуху, а сам продолжал шарить в узле. Рука моя нащупала что-то пушистое. Должно быть, мамин воротник. А вот и они, красненькие туфельки с пуговичками. Мама называла их «выходными». Я старался не смотреть в сторону, где лежала мама, и только сказал ей: — Мы уходим, мама. Не знаю куда, но уходим. И мне казалось, что она мне ответила: «Иди, иди, Гена!» И мы пошли, сами не зная куда. Одной рукой я тянул Олю, другой — узел. Вскоре Оля остановилась и сказала: А киса где? Оля, милая, идем, — просил я ее. Она не двигалась с места. Тогда я оттащил узел. Подбежал к Оле, поднял ее и понес к тому месту, где оставил узел. По обе стороны улицы хлестал огонь, горели и дымились дома. Летели искры; того и гляди, попадешь под раскаленную головешку. На нас сыпались стекла. На зубах хрустела сухая кирпичная пыль. Только мы прошли, как сзади с грохотом рухнула высокая стена, и нас снова окутал пыльный известковый туман. Оля плотней прижалась ко мне, и я чувствовал, как дрожат ее ножки. Впереди виднелись раскаленные каменные глыбы. Мне казалось, что сейчас у меня начнет трястись голова, и так захотелось обхватить ее руками. — Эй, мальчик с пальчик, девочку не урони! — крикнул какой-то человек, пробегая мимо. Он даже не обернулся. А я успел заметить, что был он в трусиках и в одной руке держал какой-то длинный круглый футляр. Я с облегчением опустил сестру на землю у узла. Около нас оказался чужой дяденька. Он не спешил, как другие. Был он невысокого роста и с бородкой. На его плечи была накинута длинная шуба, а в руке он держал круглую меховую, очень важную шапку. Он начал жалеть нас и называть «детками». Помнится, что он начал говорить о подвале какого-то невысокого дома, где он накормит нас тыквенной кашей и уложит спать; этот подвал бомбы не разворотят, так как там какие-то толстые стены. Я тогда еще всем верил. А дяденька этот гладил Олю по головке и все сокрушался, что на ней только ночная рубашечка. Потом он схватил узел, вытащил мамину белую шаль, сложил ее и накинул Оле на плечи; потом вытащил мамин воротник, встряхнул его и снова всунул в узел вместе со своей круглой шапкой. — Вы постойте здесь. Я узелочек-то отнесу и сей час же за вами приду. Он говорил, а сам все вытирал рукавом шубы свое потное лицо. — Я сейчас, сейчас, о

дну минуточку, — кричал он, подбирая полы своей длинной шубы. Он исчез с узлом так же быстро, как появился. Долго стоял я с Олей, не выпуская ее руки из своей. Потом вспомнил о часах. Приложил их к уху. Тикают. И дал Оле послушать папины наградные «тики-таки». Я говорил Оле, что скоро мы вволю напьемся воды, и будем есть кашу, и я ей достану новую ложку для каши... Не спеша, по-своему, я укутал ее в шаль; концы шали связал за спиной. Хоть и упадет искра, так не обожжет. Говорил с Олей, а сам нет-нет, и приложу часы то к одному уху, то к другому. Они словно говорили мне: «Отец жив, отец жив» и «ты, мальчик, еще не оглох, не оглох». Но в ушах все звенело. Я долго ждал, потом начал считать. Сбивался со счета, снова считал. Отсчитаю, заложу палец и опять считаю. А чужой дяденька все не появлялся. Хорошо, что хоть часы ему не достались. Наконец решил: хватит ждать, и снова потянул за собой Олю. А она, как и раньше, упирается и ни с места. Я поднял ее на руки и понес. — Хочу к маме, хочу к маме! — кричала Оля. Она давилась криком. Ее личико опухло от слез. Я нес ее не останавливаясь. Мне казалось, что мы ушли далеко от того места, где меня обманул дяденька. У меня онемели руки. Тогда я опустил Олю и даже рассердился на нее: я ей «иди», а она все кричит «домой!». Как бы мне втолковать ей, что у нас больше нет дома? Только одни папины часы остались. И папа есть у нас. Зенитчики отгонят фашистов, и мы найдем папу или папа найдет нас. Оля присела на корточки, а я ее потянул за собой. Брал на руки и снова нес, стараясь не упасть, не свалиться в яму. Тяжело было идти по вязкому, расплавленному асфальту. То и дело я на что-то натыкался; под ноги попадали какие-то обгоревшие бревна, доски повален- ных заборов и сбитые телефонные столбы. Я обходил раскаленные листы кровельного железа. У меня тогда впервые в жизни были при себе часы, но я сбился не только со счета, но и во времени: так было светло от ракет, от пожаров, от зарева. Как и днем, гудели самолеты. И только далеко в темной высоте скрещивались и вновь расходились лучи прожекторов. Мимо нас пробегали люди. Они искали бомбоубежища, исчезали в подъездах домов, прыгали на тротуар прямо из окон первых этажей, окликали и догоняли друг друга. Кто-то кричал надрываясь. Пробегут — и опять никого нет. Потом снова появляются люди, отбрасывая от себя то длинные, то короткие тени. Мне стало так страшно, когда я подумал, как же мы будем жить без мамы! Что будет с нами, куда идем, кому нужны? Я не знал, что мне и придумать. Папа нас защищает, а где он, папа? Должно быть, стоит на посту, а может быть, дерется с врагами. Только вспомнил я папу, а в это время какая-то обезумевшая женщина толкнула меня, чуть не сбив с ног. ...Бегут пожарные. Один из них, с красным лицом, одной рукой приподнял Олю, другой ухватил меня и перенес через горевшие, наваленные друг на друга бревна, должно быть приготовленные для постройки. Он поставил нас наземь, приложил по-военному руку к своей блестящей каске и сразу же исчез. Я старался ни о чем больше не думать и не смотреть по сторонам: и так нос разбил и Олю чуть не уронил. Хорошо, что дядька в шубе освободил меня от узла. С узлом и с Олей мне бы вовсе не справиться. Вдруг я почувствовал, что делаю последние шаги, ноги подкашиваются. Больше не могу тащить Олю. Болели локти, подгибались колени и ныла спина. Ни- когда не думал, что сестренка такая тяжелая. И на руки ее не подниму. Иду и плачу. Тогда я решил схитрить: отойду на несколько шагов вперед и позову Олю. Хоть и упрямая девчонка, а не захочет же остаться одна и подбежит ко мне. Когда в догонялки играли, она как бегала! Вот и дойдем мы, как все, к берегу Волги. Так и сделал: отошел на несколько шагов вперед, обернулся и позвал Олю. Потом снова шагнул и опять позвал. Я ждал — сейчас она пойдет за мной. Опять загудели самолеты. Совсем рядом ослепительно вспыхнула ракета. — Оля, ложись! — крикнул я что есть силы и сам прижался к стене. Фашисты отбомбили, и в воздухе еще сильней запахло горелым. Я посмотрел назад и обомлел. Тот же забор, все на месте, только нет моей Оли. Как это было страшно! Где же она, притворщица? За мной не идет, меня не слушается, еще вздумала в прятки играть. — Оля! Оля! Сколько раз папа и мама говорили мне, чтобы я не оставлял Олю. Я облазил все кругом. Куда же она делась? Ведь самолеты бомбили не здесь. Не подхватили же ее фашистские летчики. Я хорошо знал, твердо был уверен, что с Олей ничего не может случиться. Ее не могут убить, ее не посмеют тронуть никакие осколки. Ведь она такая маленькая. Я решил больше не звать ее, а прислушаться. Ну что стоит тебе, Оля, заплакать? Прислушался и услышал, как шипит огонь и, пылая, потрескивают балки; что-то загромыхало и рухнуло, а после этого мне даже почудилось, что совсем рядом со мной застрекотал кузнечик. «А вдруг если не Олю, так пожарного встречу, он мне поможет», — подумал я и оглянулся. Пожарного не было, и я остановил мужчину, который вялой походкой проходил 1мимо. Он весь был в известке. — Дяденька! Вы тут маленькую девочку не видели? Тот с удивлением посмотрел на меня. — Вот так на спине шаль повязана, — показал я ему. А он только пожал плечами и пошел дальше, ничего не ответив. И тогда я вспомнил о бинокле. Не сны бы им разглядывать, а сейчас бы посмотреть кругом. Я увидел дом с отвалившейся стеной. Лестница. И мне почудилось, что Оленька, закутанная в шаль, стоит там на ступеньках. Я взобрался на лестницу, всю заваленную битой штукатуркой и кирпичом, но сестры там не было. «А может быть, к дому затопала? Ведь недаром все время домой просилась», — подумал я. Из-под моих ног выпорхнула птичка. Я почувствовал, как она коснулась крылом моей щеки, словно хотела прижаться, ища защиты. Она села мне на плечо, но тут же опять взмахнула крыльями и заметалась. Грачи, голуби и другие птицы не боялись нас больше. Они стали совсем ручными: то садились на карнизы, то стремительно носились в горячем воздухе, не зная, куда податься. А я подумал: «Вот глупенькие! Что им здесь делать? Зачем им дожидаться осени? Поскорей бы умчались в жаркие страны». Может быть, они и хотели улететь, но, слетая с опаленных деревьев, падали вниз. Я шел и видел людей, неподвижно лежавших на тротуарах и на мостовой. У них были открыты глаза, но они уже ничего не видели. А может быть, произошло чудо и мою маму спасли доктора? Я знал, что люди умирают, но все еще не мог понять, как это могла умереть моя мама. И ноги сами понесли меня обратно к нашему поселку. Ракеты озаряли небо. Одни гасли, другие взлетали, повисали в раскаленном воздухе, все окрашивая своим ослепительным молочным цветом. Сколько воронок кругом! За каменной оградой я увидел хорошо знакомый мне дом. Сюда отводила меня мама в детский сад. По этой дороге, вниз, тетя Тося водила нас парами гулять на берег Волги. В этом доме доктор, весь в белом, в смешной белой шапочке на голове, делал нам уколы, чтобы мы никогда ничем не болели. Я взглянул и даже остановился, чтобы перевести дух. Дом, разбитый и обгоревший, смотрел на меня пустыми окнами. А еще через несколько минут я подошел к тому месту, где еще утром стоял наш дом. Все сгорело дотла. Только еще дымился и дотлевал мусор там, где был наш сарайчик. Мама лежала на том же месте. Я лег рядом на комья земли. Как было нам хорошо всем вместе! Папа посадил яблоньки и недавно, несмотря на войну, выкрасил ставни и приделал к ним новые крючки. Папа на фронт ушел, а мама всю ночь не спала, прибирала. И ничего этого нет и не будет. Как я был уверен, что моя молодая мама проживет по крайней мере еще сто лет! Я лежал рядом с мамой и разговаривал с ней, гладил ее уже похолодевшую руку, целовал и обещал разыскать Олю и никогда больше с ней не расставаться. Когда ракеты разливали свой яркий свет, мамино лицо становилось совсем белым. Мне даже показалось, что зашевелились ее губы, и послышалось, что и мама говорит со мной, убаюкивает... Так я заснул около мамы. Должно быть, опять над головой рокотали и завывали немецкие самолеты. Но я так уморился, что ничего больше не слышал. А когда очнулся, опять увидел убитую маму и понял, что я остался совсем один. Было уже светло, но так же дымно, и в воздухе все завывали фашистские самолеты. При солнце потускнели огни пожаров, но зато стало еще душней, еще угарней. Неунимавшийся ветер закручивал пыль, смешанную с горячим пеплом, перекидывал пламя с одного здания на другое. Подъехала машина. Из нее выскочили люди, по-разному одетые, но все в металлических касках. Они начали растаскивать горящую крышу углового здания. Я и не заметил, как они появились на соседнем дворе, где врылась в землю неразорвавшаяся бомба, выставив наружу свой ребристый страшный хвост, черневший на желтом песке. Вначале все они обступили бомбу, потом разошлись. У бомбы остался только один человек. Кто-то крикнул мне, чтобы я укрылся в щели. Но я так и остался на своем месте. Вскоре человек, возившийся у бомбы, весело закричал: — Не ранит, не убьет, а на шихту пойдет. Вокруг него собрались любопытные. А потом меня заметили, подошли и начали расспрашивать, где отец, кто у меня остался из родных, в каком я классе... Некоторые спросят, только соберусь я ответить, а они уже уходят; видно было, что и так им все понятно, не один я такой. «А зачем же тогда спрашивать?» — подумал я с досадой. Чуть затихал гул самолетов, жители вылезали из щелей и подвалов. Среди них я узнавал и наших соседей; все они выглядели какими-то почерневшими, осунувшимися, как после болезни. Пепел и сажа летели, как мошкара. Только дворник, наш, тетя Анюта, была такая же, как всегда, в белом и, как мне показалось, чистом фартуке. Я не просил, а она принесла мне жестянку с водой и кусок сахара. Она ни о чем не спрашивала, но я понимал, что она, оглядываясь по сторонам, ищет Олю. Сам хотел рассказать тете Анюте, что вчера потерял Олю, но промолчал, так как понял: начну говорить об этом — зальюсь слезами. Тетя Анюта, отойдя в сторону, шептала про меня высокой девушке с забинтованной рукой: — Хорошо люди жили. Он вот — весь в мать, а сестренка его — чистый отец. Ну, думала я, счастли вые. Вот тебе и счастье! Высокая девушка подошла ко мне, вытерла мои слезы и протянула здоровую руку. — Меня зовут Шура. Так мы и познакомились. Шура не выпускала моей руки. Точно так я держал Олю, когда боялся, что она от меня убежит. Рука у Шуры была большая, шершавая. Должно быть, Шура очень сильная. И понял я, что хоть она и ни о чем меня не спрашивала, а думает обо мне и о моей маме. Тетя Анюта приподняла с земли мамину голову, поправила ей волосы и стряхнула землю с маминого платья. Я увидел, как встрепенулись и ожили складки платья. Может быть, мама вскочит сейчас так же стремительно, как вскакивала она, когда ей казалось, что она проспала... Женщины вместе с тетей Анютой подняли маму и понесли к неглубокой воронке. Тетя Анюта позвала меня. Шура подошла вместе со мной. У мамы были закрыты глаза. Я поцеловал маму в сжатые губы. Шура и здесь не выпустила моей руки. Земля тонким слоем покрыла маму. Когда опять над нами нудно завыли фашисты, ни кто из женщин не побежал к щелям. Они кидали в воронку горсти земли. Земля тонким слоем покрыла маму. Я ничего не видел, кроме рыхлой насыпи над мамой. Шура еще крепче сжала мою руку. Не помню, как оторвались ноги, и мы пошли. Тетя Анюта догнала нас и дала мне кепочку. Я взял ее в руку. Шура долго молчала. Она шла большими шагами. Мне так хотелось еще раз оглянуться! Должно быть, тетя Анюта смотрит нам вслед. Но как мог я оглянуться, когда и так еле-еле поспевал за Шурой. «Мужчины не плачут, мужчины не плачут», — повторял я папины слова, а у самого глаза были полны слез. А потом я испугался: совсем забыл про Олю. Вытер слезы и снова стал смотреть по сторонам на дымящиеся развалины. В одном доме рухнула стена, обнажив комнаты, оставленные людьми: сундук с поднятой крышкой, перевернутые стулья, кровати, медный таз. А гардероб упал набок, поблескивая осколком зеркала. Совсем рядом застучал зенитный пулемет, но я даже не посмотрел в небо. Когда мы отошли за несколько кварталов, Шура пошла медленней, взглянула на меня и спросила: — А ты слона видел? — Какого слона? — Из зоологического сада слон удрал. Я его ночью видела, совсем рядом пробежал. «А я не видел», — подумал я. Мне очень захотелось увидеть слона, но я не стал больше спрашивать о нем Шуру. Мне хотелось узнать, кто же она, моя спутница. — Тетя Шура, а ты не докторица? — Вот и не угадал. Была я наладчицей на Тракторном, а если поучусь, инженером стану. А пока меня профессором по членским взносам называют в райкоме комсомола. А со вчерашнего дня вот таких, как ты, собираю. Только не все такие любопытные. «Профессора такие не бывают», — подумал я. И почему-то вспомнил мамину фотографию в спортивной майке, когда она работала нормировщицей на Метизном. Шура такая высокая и большая, а лицом чуть-чуть похожа на мою маму. — Тетя, помоги мне Олю найти! — А где же ты ее потерял? — Там, где горит. Я показал рукой. — Сейчас всюду горит. А какая она, твоя Оля? — Маленькая, бровки беленькие. — Может быть, и найдем, если она маленькая да беленькая, — сказала Шура и тут же добавила: — Тогда вместе вас и отправлю. –А если папа придет? — Сейчас папа не придет. Папа твой за Мечеткой воюет, фашистов в Сталинград не пускает. — А мы Олю найдем? — снова спросил я Шуру. На этот раз она мне ничего не ответила. Мы шли по улице, где дома еще стояли целые, с трубами на крышах и занавесками на окнах. У одного из зданий Шура остановилась: — Вот здесь, в подвале, много детей. Смотри луч ше, может быть, и Оля здесь. Мы спустились в подвал, освещенный светом керосиновой лампы. На ящиках и матрацах я увидел много малышек, как будто снова попал в детский сад. Кто-то плакал, но как-то не с охотой. Нет, это не Оля. Уж если Оля заплачет, так вовсю. И тогда я осмелел и громко позвал: — Оля! Оля! Мне показалось, что кто-то отозвался из темноты, но это только эхо повторило мой голос. — Сестренку свою потерял. Разве теперь най дешь! — со вздохом произнесла какая-то женщина. — Вот Рая есть, и Женечка, а про Олю не слы хали, — услышал я от другой. Шура начала выводить детей из подвала. О

на стояла у выхода и всех пересчитывала. А потом позвала меня: — Ну, а ты у нас семнадцатый. Пошли! Мы вышли на улицу, спускавшуюся к Волге. Вереницей тянулись старые да малые; тащили узлы, ведра, толкали тележки... Одна женщина вела за руки двух девочек в одинаковых клетчатых платьях. А сзади за юбку матери крепко ухватился мальчик. Одна из девочек в очках. Вот они все согнулись, девочка в очках уткнулась лицом в землю. Вот они поползли. Снова пошли. Спустились к берегу. К тете Шуре прижимался мальчуган, который стонал, прихрамывая. А со мной рядом шла девочка с котомкой за плечами. И у них, как и у меня, больше нет мамы... Весь берег был заполнен людьми, ждавшими посадки на катера, баржи, лодки и речные трамвайчики. Мы остановились у самой воды, около двух пальм в больших круглых кадках. — Что за курортник их сюда приволок? — спросила Шура. Пока она разговаривала с людьми, отдававшими распоряжения, я старался как можно лучше все разглядеть. Из воды торчали какие-то трубы, мачты, обломки перевернутой и затонувшей баржи... Прибрежные кручи были изрыты щелями, как норками. И сейчас женщины копали их руками. Они укрывали в них детей, прятали узлы. Кто ползет, кого несут на руках... Многие подходили к Волге, набирали в ладони воду, мочили голову, обмывали лицо. Какой-то старик упирался. Он не хотел идти к трапу, где шла посадка на речной трамвайчик. Его тянула за собой внучка. — Тут моя старуха схоронена. Не оставлю ее, что вы со мной делаете?! Я здесь останусь! — кричал старик. А внучка все тянула его за собой. Шура вернулась к пальмам. — Вас всех отправят этим рейсом. И ты, Гена, поедешь, — сказала она мне. — Может быть, и Олю там найдешь. Всех детей туда отправим. Я затаил дыхание. Как мне уговорить Шуру? Я все равно убегу. Я посмотрел на далекий пологий берег. Где я там буду искать Олю? Здесь отец, здесь Оля, мама лежит в воронке. И, наконец, здесь тетя Шура. И я сказал ей: — Не хочу уезжать. Мне нельзя. Я обещал маме, что буду искать Олю. А мы ее совсем не искали. Шура молча слушала мои доводы. И тогда я вспомнил о часах. Я вытащил их из-за пазухи, развернул тряпочку и протянул их Шуре: Это моего отца. Тут все написано. Тетя Шура, не отправляйте меня. Я хочу с вами. Я буду вашим адъютантом. Адъютантом? — переспросила Шура и щелкнула крышкой часов. — Так твой отец сталевар Соколов?! Что мне с тобой только делать? Возьмите часы, товарищ Соколов. Вы еще не умеете их заводить. Вот узнаем время, тогда заведем. Я снова спрятал часы. Мы пошли к трапу. В это время кто-то позвал Шуру. А я, как по тревоге, юркнул в ближайшую щель и прижался к земле. Здесь я чувствовал себя в безопасности. «Скорей бы отвалил трамвайчик», — думал я, а сам не терял из виду свою новую знакомую. Шура и еще какие-то взрослые люди помогали малышам взойти на трап. Вот на таком речном трамвайчике мы ездили с отцом на пляж. Возвращались домой поздно вечером. Л когда теперь вернутся в Сталинград те, кого увозит сейчас трамвайчик, вымазанный желтой глиной под цвет волжского берега, увитый запыленными зелеными ветками? Капитан, усатый человек, наклонился и что-то произнес в трубочку. Трамвайчик вздрогнул. Матросы убрали трап. Тогда я вылез из своего укрытия и как ни в чем не бывало подбежал к Шуре и стал рядом. А она будто и не заметила моего исчезновения, достала платочек, замахала всем и отдельно капитану. И он, верно, хорошо знал Шуру: смотрел на нее и тоже махал рукой. На верхней палубе я увидел старика, не хотевшего уезжать из Сталинграда. Он ухватился двумя руками за барьер. И уже не кричал, а, должно быть, что-то шептал. Рядом с ним стояла внучка. Удержит ли она своего деда, если он сейчас прыгнет через барьер? Теперь уж не прыгнет. Трамвайчик взял полный ход. Шура схватила меня за руку и удивленно спросила: — Ты еще здесь? Я ничего не ответил. Мы пошли. Только сделали несколько шагов, как откуда-то, приглушив моторы, вынырнули черные самолеты со свастикой на хвостах. Они летели совсем низко вдоль берега, а потом, изменив свой курс, полетели над водой туда, где шел волнам наперерез в сторону Красной слободы наш трамвайчик. Фашисты пикировали один за другим. Огромные столбы воды заслоняли от нас трамвайчик. А потом мы увидели: он все держится на бурлящей воде. Капитан ведет его среди разрывов. — Мой отец, — сказала Шура. Мы не отрывали взгляда от поднимавшихся вверх фонтанов. Когда чернокрылые перестали кружить над водой и ушли за бомбами или на новые цели, я посмотрел на Шуру. Ее лицо было перепачкано копотью. Разорванная в нескольких местах юбка была в пепле и саже. Бинт на руке пообтерся, покрылся кирпичной пылью. И брови ее опалены. Она уже не смотрела на реку, а себе под ноги, точно спала с открытыми глазами. Если бы Шура знала, как сразу привязался я к ней, как верил, что вместе мы обязательно найдем Олю! Где только мы ее не искали! Шура выполняла, как тогда говорили, «особое задание». В горящем городе, в подвалах и блиндажах, она, так же как и другие комсомолки, разыскивала детей, оставшихся без родных. С набережной Волги мы пробрались в центр города. Шура то и дело останавливалась, и, когда она смотрела на развалины, мне казалось, что сейчас она закричит. Ведь раньше она, должно быть, не раз бывала в этих зданиях. А мне не пришлось побывать даже во Дворце пионеров. Вначале Шура молчала, а потом начала почем зря ругать фашистов. Как только она их не называла! 'И «окаянными», и «душегубами», и «мазуриками», и даже «фараонами». Мне было жаль, что до фашистских летчиков, туда, в небо, не долетают эти слова и никто их сейчас не слышит, кроме меня. Мы прошли мимо памятника нашему земляку Герою Советского Союза летчику Виктору Хользунову. Он стоял на высоком постаменте во весь свой рост. Меня всегда тянуло к этому памятнику. Я любил смотреть в лицо летчика, разглядывать его шлем и большую кожаную перчатку, которую комдив держал в руке. Эх! Как мстил бы он врагам за все. Мы шли через скверы площади Павших Борцов, обходя огромные воронки, пахнувшие гарью. Вышли к зданию городского театра. У входа, как всегда, по обе стороны — два льва с пышными каменными гривами. В этом театре я не был раньше, и мне очень хотелось подняться по широким ступеням парадной лестницы, но пришлось следовать за Шурой вниз — в бомбоубежище. Бомбоубежище было заполнено детьми — и такими, как я, и такими, как Оля; были здесь и постарше, с пионерскими галстуками, и совсем крохотные, которым дают погремушки. Я хотел сразу же обойти подвал, осмотреть все углы, но Шура остановила меня, усадила и через несколько минут принесла полную до краев тарелку гречневой каши. Я ел, а сам прислушивался к голосам. Здесь плакали и смеялись, и опять я услышал разговор о слоне, о том, как он поднял хоботом валявшуюся на улице куклу, как он бродил по набережной и сопротивлялся, когда его хотели погрузить на паром. Его привязали к грузовику, тянули на паром, а он перевернул машину и снова убежал в город, ломая на своем пути заборы и палисадники. Здесь плакали, но никто не плакал так, как Оля. Прикончив кашу, я начал обход; разглядывал спящих в креслах, на опрокинутом шкафу... Девчоночки спали, обняв свои куклы, а какой-то мальчуган прижал к себе деревянный паровоз, колесами к щеке. Но ни среди тех, кто играл, убаюкивая кукол, ни среди тех, кто тревожно кричал во сне, не было Оли. А Шура уже торопила меня. Она взяла под мышку несколько свертков и мне дала такие же. На лестнице мы встретили пожилого человека с густой бородой, расчесанной на две стороны. Он быстро поднимался наверх в легких коричневых брезентовых сапогах. У него на груди, на белой парусиновой косоворотке, я увидел орден Красного Знамени и какую-то неизвестную мне медаль. Шура поздоровалась с ним и даже меня представила: — Гена, мой адъютант. Он остановился, заглянул мне в глаза и ничего не сказал, а только ласково потрепал по плечу. Потом Шура рассказала мне об этом бородаче, и я пожалел, что так скоро мы с ним расстались. В гражданскую войну он был красным партизаном. Царицын защищал, а сейчас, так же как и Шура, выполняет «особое задание». А медаль свою на ленте получил еще в прошлую войну России с Германией. — Старый, а лихой, — сказала про него Шура. Вот какие люди занимались тогда нами, детьми! Свертки вначале показались мне очень легкими, а потом они как-то сразу потяжелели. Мы шли вдоль трамвайной линии. Я смотрел на обгоревшие остовы трамвайных вагонов. Как весело позванивали они совсем недавно! — Ну, вот и дома, — сказала Шура и тут же до бавила: — Дом грузчика. Мы опять спустились в подвал. Здесь Шуру ждали. Из наших рук девушки в белых косынках выхватили свертки. — Вата и медикаменты, — объяснила Шура. В подвале было светло. У стен стояли маленькие кроватки. На полу — ковер, на котором раскиданы игрушки и среди них даже слон. Только потом я узнал, как все это попало в подвал. На втором этаже Дома грузчика помещался детский сад. Я не раз потом, выполняя разные поручения, таскал вниз табуретки и горшки с цветами. В этом подвале до бомбежки размещался кондитерский цех, и сладкий ванильный запах напоминал о многих вкусных вещах: о ватрушках, о слоеных пирогах. Мама пекла их, когда еще не было войны, и даже теперь собиралась испечь к Олиному дню рождения. В подвале каждое утро повариха угощала нас горячими лепешками. Лепешки пекли и на дорогу тем, кого отправляли за Волгу. Одних отправляли, других приводили. И многие из них рассказывали, что видели большущего слона. А мне слона так и не пришлось увидеть. Повсюду говорили потом в Сталинграде, что знаменитый слон еще долго носился по развалинам и пепелищам; когда стихал огонь, он отдыхал в оврагах, а потом снова, разъяренный, метался по городу. В темноте он не раз пугал фашистов; они воображали, что это передвигаются наши войска, и открывали по слону неистовый огонь. Этот слон, как я слыхал позже, был убит и съеден фашистами. У Шуры было много помощниц, а одну из них я даже вначале принял за девочку, которую тоже должны были отправить на левый берег. Худенькая, с косичками, она сидела в углу пригорюнившись. Что это с тобой? — крикнула на нее Шура. Они же так страдают, дети, ведь еще жизни не видели! — ответила она. А ты лучше спой, — попросила ее Шура. Я узнал про нее, что она училась в восьмом классе. Все восхищались ее чистым голосом и говорили, что ей надо будет поступить в консерваторию. А за то, что она знала много песен и никогда не уставала их петь, называли ее не просто Женей, а «Женей-патефончиком». Проснешься утром, она про Степана Разина поет. Засыпали мы под колыбельную песню: Но отец твой старый воин, Как-то закрыл я на минуту глаза. Хоть и усыплял Женин голос, но мне не спалось. Женя перестала петь. О чем-то заговорила с ней Шура. А мне было интересно. Долго говорили они вполголоса, с одного на другое перескакивали, а потом, слышу, речь зашла обо мне. Давным-давно это было, а до сих пор помню, как заколотилось сердце. До меня доносилось: «Не знаю, что мне с ним делать». — «Нельзя рисковать жизнью мальчика». — «А вот недавно переправляли, как налетели, прямое попадание». — «С отцом его не могу связаться». «Говорите, говорите!» — так и вертелось у меня на языке, но я не выдал себя, тоже был хитер. Но тут Шура вздохнула и заговорила о другом. Как мне хотелось напомнить ей то, что она сама рассказывала о других мальчишках! Ну подумаешь, на два — три года постарше меня. Ведь и я подрос за это время. Утром я боялся показываться Шуре на глаза. Прятался от нее. А потом все пошло своим чередом. Но я уже не отводил глаз, когда по временам не то сурово, не то с укоризной Шура смотрела на меня. Несколько дней прожил я в Доме грузчика, вернее, приходил спать на отведенный мне матрац. Когда Шура оставляла меня в подвале, я должен был забавлять малышей, и я рисовал им маленьких человечков и делал из бумаги лодочки и треугольные шляпы, которые называл касками. Взрослые часто спрашивали у меня время. Шура научила меня обращаться с часами. Я их сам заводил и переставлял стрелки. Особенно же часто спрашивали, который час, когда к нам в подвал Дома грузчика привезли новорожденных. Я хорошо запомнил все, что слыхал тогда об этом. Бомба попала в родильный дом. Та часть здания, где находились новорожденные, уцелела. Им было всего по нескольку дней. Когда их привезли, Шура заплакала. А повариха долго мыла руки. Их было восемь. Она уложила всех в ящики. Ждали, что с той стороны должны привезти молоко, за которым с переправы ушел катер. Вот тогда-то все и спрашивали у меня, который час. Я боялся подойти к детям. Но издали я на них все же посмотрел. Эти розовенькие голыши были так похожи друг на друга, что я решил: это, наверное, близнецы. Мне тоже очень хотелось, чтобы как можно скорей привезли молоко. Как долго тянулось время! Молоко привез милиционер. Он передал поварихе маленькие бутылочки, и она стала учить девушек, как подносить бутылочки к ротикам малюток. Потом эти бутылочки согревали в тазу с теплой водой. И милиционер, так же как и я, издали смотрел на то, как все это происходит. Он ушел на переправу только после того, как кончилось кормление. Его благодарили девушки и Шура, и он благодарил всех, будто это именно он был отцом всех восьмерых близнецов. Ночью девушки выносили ящички с детьми из подвала. Женя-патефончик сняла туфли на каблуках и надела тапочки. Бережно прижимала она к себе драгоценную коробочку. Шура шла первой. Она указывала путь. «Только бы не уронили», — думал я. Меня оставили в подвале, а мне не спалось. Я ждал, когда вернутся наши. Я лежал с открытыми глазами и думал: «Я-то знал свою маму, а что смогут вспомнить эти малютки, лежащие в вате?» Прошло много лет, а об этих младенцах я часто и теперь думаю. Если они остались живы, они уже учатся в школах, получают отметки, носят пионерские галстуки. На тот берег их переправили благополучно. Одни заботливые руки передали их в другие. На берегу их тоже ждали бутылочки с теплым молоком. И дальше их несли и везли так же осторожно. Когда девушки ночью вернулись в подвал, я не спал. Шура подошла ко мне, погладила по стриженой голове, велела сейчас же заснуть и сказала: — Пора, пора и тебе за Волгу! Я закрыл глаза, но еще долго не спал. А когда проснулся, не узнал Шуру. На ней вместо обгорелой юбки, чиненной великое множество раз, были брюки. Они были ей чуть коротки, но зато совершенно новые. И новая черная гимнастерка, расстегнутая у ворота. Только рукава такие, как будто их кто остриг. Обож

женная рука Шуры была перевязана белым-пребелым бинтом. Девушки окружили Шуру, щипали ее, поздравляли с обновкой, называли ремесленником. И действительно, она раздобыла себе форму ученика ремесленного училища, должно быть, специально сшитую рослому парню. — Я за тобой пришла, — сказала мне Шура. «Значит, за Волгу», — решил я и растерялся. — В баню, в баню, трубочист! — Шура улыб нулась. Видно, ее насмешил мой растерянный вид. А у меня сразу же отлегло от сердца. — У нас, девочки, на Сурской баня воскресла, — продолжала она, обращаясь ко всем. — Я вначале по думала — баня горит, а оказывается, это из котельной трубы, как полагается, дым валит. Водопроводчики постарались. Фашисты к городу рвутся, а мы паримся. Первый раз в жизни я попал в настоящую баню. Папа мой мылся всегда на заводе под душем и в бане любил попариться, а мама устраивала нам с Олей баню на кухне: нальет в таз горячей воды и начнет тереть с головы до ног. Эта настоящая каменная баня была двухэтажной. Но для мытья были открыты только подвальные помещения. Я перепутал краны и ожег себе ладонь горячей водой, от воды на ногах ожили царапины, которых я раньше не замечал. Но все это никак не омрачало моего восторга. Я наслаждался водой. Добродушный дяденька с ямочкой на подбородке намылил мне спину. Он тер ее и тер, а сам все приговаривал: — Люблю старых моряков. Вся спина в ракушках! Он вылил мне на спину шайку прохладной воды, шлепнул и сказал на прощание: — Мыл — не устал, вымыл — не узнал. Шура ждала меня. Когда я вышел, она крикнула: — Ах ты, мой красненький! Только сейчас видно, как брови опалил. Не успела Шура это сказать, как вдруг заговорило радио: на недавно вбитом в землю столбе я увидел репродуктор. Шла передача из Москвы. Диктор таким знакомым голосом передавал утреннюю сводку Совинформбюро о том, что в течение ночи наши войска вели бои под Сталинградом, под Новороссийском и неведомым мне тогда Моздоком... Мы тронулись в путь только после того, как выслушали всю сводку. — Жаль, не передали еще одно важное сообщение: про нашу баню, — сказала Шура и засмеялась.— Что удивляешься? Неплохо бы Адольфа позлить. Гитлер хвастал, что двадцать пятого июня он Сталинград захватит, а уже сентябрь, и сын сталевара Геннадий Соколов славно вымылся в сталинградской бане. Шура всегда мне все рассказывала. Я знал о том, как в степи за Тракторным рабочие-ополченцы приняли бой и не пустили фашистов; как в город прибывали всё новые и новые полки, а главное, хорошо запомнил: «Сталинград не будет сдан!» Шура каждый день получала нашу «сталинградочку» — «Сталинградскую правду». Газета стала совсем маленькой. Когда в редкие часы затишья женщины вылезали из подвалов и щелей и на двух кирпичах готовили пищу, Шура подсаживалась к нам, рассказывала об эвакуации, а сама доставала «сталинградочку» и с гордостью говорила: — Здесь напечатана. Самая свежая! В городе все еще горели дома. Одни догорали, Другие вспыхивали. Каждый день фашистские летчики висели над Волгой, обрушивались на переправы, выгружали свой груз на деревянные домишки; черными тучами с тяжелым гулом появлялись они над развалинами. К бомбежкам прибавился вначале только артиллерийский, а потом и минометный обстрел. Как начнут совсем близко рваться снаряды или ложиться мины, мы упадем, переждем или продолжаем свой путь ползком. Мы уже редко возвращались в Дом грузчика. Доберемся ночью до какого-нибудь блиндажа, дамбы или туннеля, занятого жителями, попросим потесниться, а уж если нельзя, кое-как устроимся у входа и спим не то полусидя, не то полулежа. А чуть развиднеется, снова лазим по укрытиям и развалинам в поисках малышей. Шура отводила малышей на сборные пункты, а совсем маленьких несла на руках. Она уж больше не бинтовала свою руку. В горящие здания Шура меня не пускала: она умело обходила огонь, а когда надо было, ползла, раздвигая чем попало раскаленные угли. Мы снова насквозь пропитались гарью и почернели. Шура первая спускалась в подвалы, прыгала через завалы. На перекрестках улиц ловко перелезала через ежи, сделанные из обрубков рельсов. А иной раз подхватит меня, перенесет через трудное место или перетащит за баррикаду, сооруженную из трамвайных рельсов, вагонных колес, кроватей, диванов и телефонных столбов. Зато наступала и моя очередь быть первым, когда надо было пролезть в какой-нибудь узкий пролом в стене или заборе. Однажды в большом полуразрушенном доме взрывной волной завалило выход из подвала, в котором спасались многие жители соседних кварталов. Они не могли выйти наружу. Мы были рядом. Шура оставила меня одного. До меня из подвала доносились приглушенные стоны и крики. Над домом клубилось облако известковой пыли. Мне недолго пришлось ждать Шуру. Она вернулась не одна, а с целой командой дружинников — бойцов МПВО. Старшей среди них была невысокая девушка, повязанная красной косынкой. Шура называла ее Лидой. Все они ждали, что скажет пожилой дяденька, который с ломом в руке обошел здание кругом. — Ну как? — спросила его Лида. А дяденька только вздохнул и лег на землю у стены. Он погладил ее ладонью. И вслед за ним и другие дружинники дотронулись до стены. Будто все они, как врачи, ощупывали и выслушивали тяжелобольного. Потом дяденька ударил ломом по кирпичу. Удар за ударом. Он долго долбил стену. Сделает несколько ударов, остановится, чуть уляжется красная кирпичная пыль, он снова бьет. Все молча следили за ним. Наконец дяденька отбросил лом в сторону. Пробитая щель оказалась очень узкой. Голоса из подвала стали слышней. Среди них я услышал и детские голоса. «А вдруг там Оля?» — подумал я, посмотрел на Шуру, но ничего не сказал. Дружинники не спускали глаз с темной дыры, пробитой в стене. Я полезу, — сказала Лида и поправила сбив шуюся набок косынку. Это тебе не в Волгу нырять. Как ни тонка, а здесь застрянешь, — возразил ей дяденька и тут же внимательно смерил меня взглядом. Я сразу все понял: Позволь мне, — сказал я Шуре. Валяй! — ответил за нее дяденька и почему-то спросил: — А не неженка? Я встал перед ним навытяжку. Может, и был недавно неженкой, но кому-то лезть надо. Мне это всех сподручней. Шура не протестовала. Меня обвязали толстой веревкой. Дяденька объяснил, что я должен делать, и, не теряя времени, подсадил, или, вернее, всунул в щель. Мне мешали локти. Я вытянулся. Лезть было трудно. Не рассчитал свои движения и сбил колени. Шарил рукой. Веревка натянулась и сразу же отпустила меня. Я снова продвинулся вперед. Кирпичная пыль забилась в глаза. Они заслезились, а тут, к моей досаде, что-то попало и в нос. Я чихнул и вздрогнул от неожиданности, будто кто ударил мне в барабанные перепонки. Чихнул еще раз, и это меня рассмешило. Сам себе сказал «на здоровье» и замотал головой. Наконец я почувствовал, что щель кончилась. Веревка опять отпустила меня. Словно куда-то провалился, повис в пустоте. И вот опустил ногу. С радостью нащупал пол. Достал из кармана согнутую переломанную свечку и коробок спичек. На неровный тусклый огонек ко мне ползли измученные и искалеченные люди. Некоторые тяжело дышали. Кто-то простонал: — Как долго! И мне здесь не хватало воздуха. Я сказал, что скоро всех подымут. Сделал шаг вперед и заметил, что веревка снова потянулась за мной. Возле неподвижно лежавшей женщины копошился мальчик, маленький, как Оля. Он не плакал и не кричал, а только хрипел. Я взял его на руки. И вот мы у стены под щелью. Дяденька подал знак, чтобы я лез обратно. Веревка потянула меня. Я уперся ногой о стенку. На руках я держал мальчика, осторожно подталкивая его. Когда ботиночки коснулись моей груди, я понял, что сверху его уже схватили. Вслед за ним я сунул голову и вылез из щели. Как обрадовался я свежему воздуху! Открыл глаза и зажмурился от яркого дневного света. И вот я уже на ногах. Кружится голова. И я снова чихнул. На этот раз уже многие голоса разом сказали мне: «На здоровье!» А дяденька даже шлепнул меня по спине. — Генка! — сказала мне Шура, привлекла к себе и погладила по голове. Хотелось хоть глотком воды очистить рот и зубы от сухой пыли. Я напился, а потом рассказал о том, что видел в подвале. Меня еще раз спускали в подвал. Я оставил там фонарь и бидон с водой. Потом щель расширили, поставили подпорку. И теперь в нее первой «нырнула» худенькая Лида. Я никого не обманул, когда сказал в подвале, что всех поднимут наверх. Всем спасенным первым делом подносили воду. Они едва держались на ногах. Некоторых унесли на носилках. Шура попрощалась с Лидой. И вот моя рука снова в Шуриной сильной, большой руке. Она крепко держит меня. Сколько «особых заданий» получала она каждый день! Всегда кого-то разыскивала, передавала приказы, со многими людьми говорила совсем тихо, вполголоса. Шуру пропускали даже в штаб, помещавшийся глубоко под землей. Как-то раз, только вышла она из штаба и угостила меня конфетой, снова завыли моторы германских самолетов. Я уже знал, что сейчас оторвутся от них черные точки... К этому трудно привыкнуть. Хотелось хоть чем-нибудь прикрыть голову, даже ладонью. Шура прыгнула в окоп и мне протянула руку. Смотрю — рядом с Шурой стоит седая женщина в мужском пиджаке. Она раньше нас в окопе укрылась. Говорит, что искала питательный пункт: никак за ним не угнаться — с места на место переводят. В это время Шура высунулась из окопа и кому-то закричала: — Сюда! Сюда! И я увидел — бежит босая женщина с растрепанными волосами, прижимает к себе ребенка и не знает, где ей укрыться. Она обрадовалась голосу Шуры и подбежала к окопу. Шура взяла девочку. Женщина прыгнула и, увидев пожилую женщину, крикнула что есть силы: — Мамочка, родная, я жива! Мы даже про бомбежку забыли. А седая женщина точно захлебнулась, что-то хочет сказать и не может. А потом заплакала и спросила: — Доченька, Варенька, как же ты осталась жива?! А Любочка как? Тогда Шура передала ей Любочку, завернутую в обгоревшую кружевную накидку. — А я вот в кармане туфельки припасла для Лю бочки, — сказала она, прижимая к себе девочку. Ее дочь рассказала нам свою историю. Выехала она на пароходе, когда город еще был цел. Пароход шел вверх по Волге. Он недалеко ушел от Сталинграда. На него налетели гитлеровские летчики. Они потопили пароход и из пулеметов расстреливали людей. Много погибло женщин и детей. Только немногие спаслись чудом. Кормились сырыми мальками. Долго скитались, а вернулись в Сталинград — никого из родных не могли разыскать. Зато теперь они были счастливы. Хоть в окопе, а сошлись чудом все вместе: бабушка, дочка и внучка Любочка. Я был очень рад за них — ведь встречаются же родные. Шура тут же стала уговаривать наших новых знакомых уехать с Любочкой на левый берег и объяснила, какой дорогой лучше выйти к переправе. Мы первыми оставили окоп. Теперь уже Шура больше не говорила, что мне пора за Волгу. А если кто при Шуре спрашивал о том, сколько мне лет, она отвечала таинственно: «Столько лет, столько и зим». Без нее я не стесняясь прибавлял себе годик, а то и два и три. Так чувствовал я себя безопасней, потому что никто не собирал мальчишек, которые были на несколько лет старше меня. Ребята постарше возили с Волги бочки с водой, хлеб и сухари из пекарни; разносили листовки и приказы. Они, должно быть, чувствовали себя совсем большими, выполняя то, что раньше делали только взрослые. Шура редко отпускала меня от себя. Если же я не сразу попадался ей на глаза, она сердилась и ругала: «Куда тебя черт носит?» Как-то мы сидели рядом в столовой для детей, помещавшейся среди развалин. Сюда дети приходили из щелей и подвалов; больным же и раненым обед доставлялся «на дом» — в те щели и подвалы, где они лежали. Мы уселись на камнях вблизи глубокой ямы. Миски со щами держали на коленях. В одной руке у меня была горбушка хлеба, а в другой — ложка. Только я поднес ложку ко рту, как она ударила меня по зубам. Это где-то совсем близко разорвался снаряд. Я покачнулся, но все же удержался на камне. Зато миска лежала у ног. Шура удержала миску, но все равно и ее щи перемешались с землей. А мне что-то в глаз попало. Я поднял миску, ну, думаю, пойдем за добавкой, а соринку потом вытащу. Только я так подумал, как миска вылетела из рук, меня обдало волной жаркого воздуха и подбросило. Когда я очнулся, первым делом попробовал шевельнуть рукой. Казалось, меня кто связал или навалился сверху. Руки же словно застыли. Я втянул голову и только тогда сообразил, что не могу открыть глаза. Темно. Еще прошло какое-то время. Я осмелел и приподнял веки. Гляжу — рядом со мной земля колышется, а затем и Шура показалась. Вытряхивает землю из-за воротника гимнастерки. Только потом я сообразил, что мы закончили, наш обед в яме. Нас присыпало землей, недавно вырытой из этой ямы. Хотелось всего себя вытрясти. Я посмотрел на Шуру. Ее лицо было совсем серым. Вот и пообедали! Мы вылезли наверх. Я еще плохо соображал, где мы находимся, как услышал, что кто-то плачет. Шура, как всегда, протянула мне руку, а я сказал ей: — Слышишь, Оля! Шура прислушалась и побежала. Я же не мог бежать: как назло, ноги меня не слушались. Пока я ковылял, Шура уже добежала. Она наклонилась над окровавленной девочкой, лежавшей на земле. — Мама! Мама! — кричала девочка. Нет, это была не Оля. Сестренка моя совсем светлая, а у этой девочки темные волосы. Я сказал: — Спаси ее. Шура подняла девочку и понесла ее. Я все время отставал. Шура спешила. Она донесла девочку до самой поликлиники. Поликлиника размещалась среди развалин. Больные и раненые сидели на камнях, на кирпичных грудах, ожидая своей очереди. Шура передала девочку невысокой женщине в белом халате. Только я подошел, Шура говорит мне, показывая на камень: — Садись, я и для тебя очередь заняла. И сама села рядом. Я и не заметил, как в ее руке оказался маленький кусочек зеркала. Никогда не смотрелась, а теперь, вся напудренная серой пылью, не сводила с себя глаз. Она повернулась ко мне, широко раскрыв рот: — Вот видишь, самые передние выбило. А я все хвасталась, что зубы никогда не болели, — сказала она и пригорюнилась. А потом будто опомнилась. — О чем это я? Тут головы летят, а я о зубах толкую, дура беззубая! Когда дошла моя очередь, я спросил про девочку. Мне сказали, что ее отвезут в Красную слободу. Девочку будут лечить, девочка будет жить. Мне тоже помогли в поликлинике. Женщина в белом халате прощупала все мои косточки, все мои ребрышки пересчитала. Она слушала меня, а я любовался ее халатом. В Сталинграде после бомбежки у нас стали другими не только здания и улицы, но и деревья в садах и трава. Другим стало даже небо, а халат такой же, как и раньше, когда мама стирала и гладила для госпи