О повести Владимира Шмерлинга

О повести Владимира Шмерлинга«Дочка»

О повести Владимира Шмерлинга

О повести Владимира ШмерлингаБыстролетящее время переворачивает вечно живые страницы истории, озаренные светом Великого Октября.

Нет ничего более волнующего, чем осознавать преемственность поколений, их преданность великим революционным традициям.

Не только первые комсомольцы, по и первые советские пионеры уже достигли возраста, когда вокруг них радостно набирают силы и знания внуки и внучки — сегодняшние пионеры. Им, смело устремленным в будущее, идти по дороге отцов и братьев, вести борьбу за счастье народов, за коммунизм. Для этого необходимы преданность революционному долгу и огромная нравственная стойкость.

Юному читателю нужны книги о том необыкновенном времени, когда крепло и становилось на ноги молодое Советское государство.

В повести Владимира Шмерлинга «Дочка» устами девочки с городской рабочей окраины правдиво и искренне рассказывается о первых годах советской власти.

Галя всегда помнит, как на ее глазах от пули врагов революции погиб на посту ее отец — начальник почты.

Отца нет, но Галя словно идет с ним рука об руку. Отец учит ее, как жить, во что верить, что любить.

Автор, рисуя судьбы своих героев, верно передает колорит времени. Неграмотность, тиф, безработица, детская беспризорность. Но в это суровое время крепла и поднималась наша Родина.

С каким самоотверженным сердцем маленькие харьковчане, мечтавшие о создании детского коммунистического интернационала, оказывали помощь своим братьям и сестрам — детям пролетарской революционной Германии! Это только один из примеров того, как чувство великого интернационализма пронизывало думы и дела тех, кому посчастливилось быть сверстниками первых лет создания нового государства.

В борозды, дерзновенно вспаханные коммунистической партией, кидались семена будущего.

Великие преобразования изменили не только карту Родины и мира, но отразились и в каждой человеческой судьбе, в истории каждой советской семьи. Как много пройдено и сделано, как расширилась жизнь! Об этом надо постоянно помнить и на этом воспитывать.

Пусть в каждом доме люди старшего поколения тоже расскажут своим родным и близким, детям и внукам, всем юным друзьям о неповторимой ранней поре, когда жил и работал Ленин.

Елена Стасова

Член КПСС с 1898 года

Это была немощеная харьковская улица, почти вся в серых деревянных домиках и белых мазанках.

Только немногие дома выделялись своей вместительностью и добротностью. Тоже одноэтажные, они стояли в некотором отдалении, высоко подняв окна над землей. Своими пристройками, флигелями, террасами и конюшнями они напоминали о том времени, когда на месте фабричной окраины шумели помещичьи сады и далеко тянулись выгоны для скота.

Вздорожала земля. Владельцы усадеб разбили и распродали земельные участки. Одни навсегда покинули пригород, другие не пожелали расстаться с насиженным местом.

На Газовой вырабатывали газ для освещения харьковских улиц; пахла сыростью Шерстомойка; поблизости варили мыло и выделывали канаты.

У почерневших заводских стен, рядом с мастерскими и фабриками, начал селиться трудовой люд.

Хибарки окружили дворянские особняки...

Домовладелец Родион Ефимович Клепцов не принадлежал к высокому сословию. Дома свои он получил в приданое, а сам служил старшим приказчиком в галантерейной фирме.

Родион Ефимович был вежлив и галантен. Его жена Екатерина Семеновна, со всеми гордая и надменная, супруга своего нежно называла Родей. А он ее — Котей.

Был у них любимец — рыжий кот Бантик.

Хозяева сдавали нам низенький домик с окнами на улицу (квартира в «полторы» комнаты, зато с русской печью на кухне), а сами жили в глубине двора в кирпичном доме.

Совсем рядом, по длинной улице Москалевке, позванивала конка с белым фонарем впереди. По булыжникам громыхали ломовые подводы, нагруженные бревнами, бочками, железными полосами и листами, чугунными слитками.

На Газовой росла трава, а у заборов крапива. Я собирала молодую крапивку. Мать варила из нее щи.

За домами — на пустырях, заросших кустарником, — протекала извилистая и мелководная Лопань.

В конце Газовой — вдоль Лопани — тянулись длинные кирпичные сараи с закопченными окнами. На белом щите черными буквами было выведено:

«Медно-чугунолитейный завод Н.Ф. фон Дитмара».

На заводе изготовляли рудничные лампы «луч», буры, вагонетки и железные бочки.

В одно и то же время мимо наших окон шли мастеровые.

Про рудничные лампы много слыхала в детстве: с коптилками опасно в шахтах, а рудничные лампы не боятся гремучих газов, предупреждают об опасности, светят и жизнь берегут...

Мне вспоминается время, когда еще царь — самодержавный государь восседал на престоле; в школах учили детей закону божьему, а где-то далеко от Харькова шла война и люди умирали «за веру, царя и отечество».

По Большой Москалевской маршировали солдаты. У казарм, под звуки духового оркестра, матери, обливаясь слезами, провожали сыновей на войну.

На афишной будке расклеивали листки-телеграммы с вестями о войне. Белые листки приносили тревогу. Люди поглядывали на них боязливо; прочтут и молча отходят... Но стоило появиться красным листкам, как все начинали оживленно толковать о победах и радостно поздравлять друг друга.

Листки-телеграммы наклеивали и на телеграфные столбы.

Я знала, что отец мой не на войне, потому что он целыми днями лазит по этим столбам, подвешивает провода. Гудят по ним то белые, то красные телеграммы.

Отец работал на телеграфе линейным надсмотрщиком.

Мать стирала людям белье, крахмалила, гладила. Уложит в картонную коробку и любуется: «Белье-то, как снег!»

На стирку надо было много воды. За водой ходили в «бассейн». Так называлась деревянная будка на Большой Москалевке. За два ведра воды платили полкопейки. Женщина сидела в будке — получала деньги, откручивала кран.

Мать носила на коромысле полные ведра. Меня же за водой посылала неохотно. Надо было переходить рельсы конки, да и о булыжник легко было споткнуться с ведрами.

На одном плече я не могла удержать два ведра — тянули книзу; брала коромысло на оба плеча — вода расплескивалась. Мать всегда говорила: «Не набирай полные, по полведерка принесешь, и за то спасибо». Мне же хотелось все делать, как мама. Она всегда говорила женщине, сидевшей в будке: «Наливай полней!» И я просила об этом.

Приду к «бассейну», дожидаюсь своей очереди, а сама слушаю, как женщины про войну говорят, клянут тяжелое, бедовое время.

Несла воду и останавливалась. Ставила ведра на землю и смотрела, пока вода в них успокоится. Можно дальше нести.

Отец наш был, как тогда говорили, сам-шест.

Когда я появилась на свет, сестры уже бегали в школу. Лена была старше Нилы на один год. Неонила спокойная, молчаливая. Лена же всегда тараторила. Она разговаривала всем лицом, особенно бровями. Рассказывает, а брови ходят то вверх, то вниз.

Посмотрит отец на нее строго, Лена поднимет бровь

и с недоумевающим выражением замолкнет, но ненадолго.

Сестрам было разрешено гулять только вместе и только на нашей улице — от угла до угла. В строго назначенный час — марш домой!

Наступал вечер, и Лена всегда хотела пройтись погулять, постучать каблучками. Она тянула Нилу за рукав, а та медленно произносила одно и то же:

— От-стань!

Неонила помогала матери готовить, стирать; любила до блеска начищать тертым кирпичом самовар. А когда садилась за уроки — совсем утихала.

Лена же весело распевала задачки и правила.

Я усаживалась рядом. Подожму под себя ноги и прислушиваюсь.

Рано начала разбираться в буквах. Буква «А» казалась мне покатой крышей с перекладинкой; букву «Б» называла будочкой...

Брат Сергей был старше меня на пять лет. Он перенял от Лены ее способ готовить уроки. Но распевал не так внятно, как сестра, и я обижалась, когда он начинал бормотать про себя что-то непонятное. Уроки Сергей готовил быстро, легко, превращая их в забавную и занимательную скороговорку.

Он не хвастался пятерками, потому что отец хвалил его только за пятерки с плюсом.

Бывало, «глотает» Сергей уроки, и я тут же. Мне это интересно было. Переспрошу, что не расслышала, а он в ответ рукой отмахивается:

— Еще успеешь!

...Помнится, как вдруг Неонила сказала, что выходит замуж.

Лена радовалась, щебетала и увивалась вокруг сестры.

Жених Алеша был огромного роста, под самый потолок. Когда он приходил к нам, от смущения краснел до ушей. Неонила же краснела от счастья...

Неонила перешла жить к Алеше, в небольшой домик. В палисаднике у них росли старые яблони. Откроешь калитку — раздавался звонок. Я играла с калиткой. Раздавался звонок, и на крыльце появлялась мать Алексея, добродушная, полная, тоже очень высокая. Она угощала меня леденцами и пирогами.

Однажды пришла к нам Нила. Я никогда до этого но видела ее такой: говорила, а сама плакала.

Лена вскочила со стула, схватилась руками за голову; от возмущения у нее раздувались ноздри.

Я запомнила все, что рассказывала Неонила, от первого до последнего слова. Свекровь замучила ее одним постоянным вопросом: «А где твое приданое?» Алексей был единственным сыном, ему не надо было идти на войну, а взял бесприданницу. Свекровь называла мою сестру сиротой несчастной.

Так узнала я, что даже в маленьких домиках живут очень жадные люди.

Алексей не дал Нилу в обиду. Они оставили маленький домик и уехали из Харькова.

К нам на Газовую стали приходить письма издалека.

Мать ворчала на отца за его пристрастие к почтовой службе, а сама увидит на улице почтальона в форменной фуражке — навстречу ему бежит.

Почтальон Лепехин даже нам, маленьким, казался очень маленьким. Должно быть, и усы длинные носил, чтобы его за ребенка не приняли. Завидим огромную сумку «с ногами и головой» и бежим навстречу почтальону. Каждому хотелось получить от него письмо «в собственные руки». Но важные письма с лиловым круглым штемпелем он нам не отдавал, а сам относил в дом.

Мы же ему на разные мотивы, чуть подпрыгивая, с «восточными» ударениями распевали «адрес»:

На Тифлис,

На Кавказ,

На мальчишка первый класс,

На мой сын,

На мой сын,

На мой сын Тарас.

Как ждали все Лепехина! А он жаловался, что всех писем ему не переносить, так много в войну писать стали.

Почтальон приносил вести и о тех, кто уже «отписался».

Лепехин был внимателен к людям. Он сочувственно ловил каждый взгляд. По тому, как у женщин дрожали губы и руки, когда они открывали конверты «оттуда», — все понимал.

Исчезнет он за калиткой соседнего дома, и долго ждешь,

пока загремит щеколда и Лепехин, сросшийся со своей сумкой, снова появится на улице.

Попадет к нам Лепехин, не сразу его мать отпустит. Ведь другие люди из «ведомства» и «конторы» к нам не приходили. Все ему выскажет. И все о том же: о наградных или пасхальных, о том, что отец наш, Степан Митрофанович, перед начальством в три погибели не сгибается и «ваше высокородие» во все горло не орет, за то и достиг самого высокого положения: куда уж выше, когда днем и ночью по столбам лазит!

Лепехин никогда не перебивал маму. Выслушает ее внимательно, головой кивнет на прощание и снова идет по Газовой, разносит судьбу в конвертах из дома в дом.

Летом Неонилины конверты пахли травой, пылью, железнодорожными рельсами, а зимой свежевыпавшим снегом.

Однажды мама послала сестре прядь моих волос, а в ответ Неонила прислала свои. Мать приложила их к моей голове — и они слились, совершенно одинаковые, каштановые...

После отъезда Нилы Лена стала чаще толкать меня в бок, поддразнивать за то, что глаза у меня продолговатые, как щелочки. По утрам она крепко заплетала мне косу и вздыхала, когда наступал вечер.

Но недолго пришлось ей скучать. Лену приняли на службу в посылочную контору, где ей пришлось иметь дело с деньгами.

Отец наставлял ее, чтобы не просчиталась.

Как-то Лена вернулась домой огорченная. Поморщилась, будто съела гнилой орех, и откровенно рассказала, что влетело ей за непочтительность, за то, что осмелилась она повернуться спиной к начальству. Начальник конторы требовал, чтобы подчиненные, выходя из его кабинета, не поворачивались к нему спиной, а пятились назад до самой двери, учтиво раскланиваясь.

Отец не одобрил такую муштру:

— Ничего худого ты не сделала. Только раки назад пятятся!

Но зато Лене досталось и от отца, когда она на первые свои заработанные деньги купила кофточку из прозрачного голубого шифона.

Лене и маме очень понравилась кофточка. Ведь до этого Лена не вылезала из своего единственного темного грубошерстного платья с высоким воротником.

В первое воскресенье она обновила кофточку. А юбка на ней была старая, потертая, перешитая из маминого платья.

...Уехала Нила, и я еще больше привязалась к Сергею, к Лене, потянулась к первой подруге.

Через двор от нас в подвале деревянного дома, осевшего в землю, жили две сестры, Вера и Тося Ефименко.

Сидишь у них, а в оконце все время мелькают ноги прохожих. Сквозь тусклое стекло башмаки, сапоги, туфли казались необыкновенно большими, будто шествовали мимо одни великаны. Мне это было удивительно, Ефименко же привыкли к чужим ногам над головой.

Вера была старшая. Стройная, с длинной, густой косой, она ровно и плавно, неслышно двигалась по комнате.

Тося была обыкновенной худышкой, с узкими плечиками, — шустрая, порывистая, курчавая. Волосы ее вились мелкими колечками.

Их отец, Василь Игнатович, работал мастером на Щетинной фабрике.

Всегда говорили на Газовой: нелегко щетинщикам. Чешут щетину — пыль столбом. Щетина колючая, острые зубцы щетинного гребня калечат пальцы.

Руки у Василь Игнатовича были серые, будто пыль так и въелась во все поры, а вот глаза остались светлыми, голубыми и очень внимательными.

Ворот его рубашки был расстегнут в любую погоду. Ходил он быстро, вприпрыжку, всегда с непокрытой головой.

Мать Веры и Тоси была прикована к постели: то ли ревматизм, то ли еще что, только ноги у нее всегда были прикрыты одеялом. Раньше она тоже трудилась на щетинной — сортировала волос.

В доме хлопотала бабка Наталка — седая, ворчливая, добрая, — мать дяди Василя. Управится бабка по хозяйству, приготовит все и скажет девчонкам:

— Ну, садитесь лохмоты сшивать, а я буду сказку выдумывать.

Мы раздирали всевозможные разноцветные тряпки на тоненькие полоски, сшивали их и вязали из них дорожки.

Все полы у Ефименко были застланы половиками. Бабка требовала, чтобы все, кто к ним приходил, оставляли башмаки у входа.

Одеяла у них в доме были стеганые, тоже из лоскутков.

И я вместе с бабкой Наталкой, Верой и Тосей часами мотала полоски из тряпок в огромные клубки.

Бывало, от долгого сидения затекут ноги, хочется вскочить, а они как деревянные.

— Под коленкой послюнявь, — советовала бабка. Она все видела, даже когда и не отрывала глаз от работы.

С Тосей мы раз двадцать за день ссорились и мирились. Мы пугали друг друга.

— Вот я скажу Вере, она тебе задаст! — говорила Тоська.

— А я скажу Сергею, он твоей Верке всыпет! Разойдемся по домам, а через несколько минут опять

друг к другу тянет.

Тося выходила с куском сахара, а я с сухарем.

— Хочешь? — спрашивала Тоська и по-мальчишески щелкала языком. — Откуси, у тебя зубы крепкие.

— Давай! — брала я сахар, а ей отламывала полсухарика.

Сергей часто вызывал у нас зависть и восхищение. Все извозчичьи пролетки, кареты и экипажи были к его услугам. Самое главное — уцепиться за рессоры, а потом устроиться меж задних колес.

Огреют его кнутом, да мать дома прибавит, но это его не останавливало. Бывало, даже жмурился от удовольствия, когда вспоминал, как подпрыгивала и качалась пролетка на булыжниках.

Мы с Тосей подолгу простаивали в аптеке на Моска-левке, у окна, где красовались два огромных стеклянных шара: красный и синий. Смотришь через такой шар на улицу, а в нем и люди, и дома, и афишная тумба — все вверх ногами опрокинуто.

Мы радовались, когда в шарах появлялась пролетка. Так смешно было смотреть, как крохотная лошадка быстро-быстро перебирала ножками по шару.

Хмыкнем потихоньку в кулак. А что это за фигурка там скрючилась?! Сережку нашего увидела я в шаре. Голова внизу, ноги наверху.

Замахала я ему, закричала!

Тут подошел провизор и нас выгнал.

Не только я, но и другие, кто помладше, тянулись к Сергею. Он любил и умел нас занимать. Усадит всех на длинную скамейку. Совсем маленьких по рукам раздаст. Скамейка изображала вагон конки. Всем хотелось ехать с ребенком. Если малышей не хватало! «пеленали» подушки и даже поленья.

Рассадит Сергей пассажиров, а сам из старой сумки достает маленькие бумажки — билеты.

— Эй, гоните пятаки! Ваших столько-то, — серьезно произносил Сергей и тут же сдавал сдачу.

У самого «кондуктора» от веселья сияли не только глаза, но и ямочка на подбородке.

Все были в восторге, когда «кондуктор» не пускал в вагон перемазанного «пассажира»:

— Трубочистов не сажаем!

Посадка закончена. Сигнал. Вагон трогался в путь...

Сергей единственный у нас в семье был полным, щекастым. Все считали, что он такой потому, что никогда не злился. Мальчишки его дразнили:

Сергей-воробей

На кадушке сидел,

Три лягушки съел,

Четвертую

не доел —

Живот заболел.

Когда мы с Тосей принимались шить куклам, брат спрашивал:

— Почему не на машине?

— А где ее взять?

— Как — где? — удивлялся Сергей. — Ногами стучать надо! Будто колесо вертите.

Мы его слушались. Руками шили, ногами постукивали. И без машины — на машине шили. Придет Сергей, а я прошу его: - Поиграй со мной!

— Поиграем! — сразу соглашался брат. — Я — отец, ты — мать. Готовь обед. Только не забудь на третье мороженое приготовить. Я иду на работу. — Быстро проговорит он все это, и — не успеешь оглянуться, его и след простыл.

А мне не скучно: обед готовлю.

Когда снова появится Сергей, у меня и мороженое готово: обмакнешь кусочек черного хлеба в сладкую воду — мороженое шоколадное, обмакнешь кусочек белого — мороженое сливочное.

Играли, а игрушек не было. Их заменяли «фантики»: пришедшие в негодность горелки и решеточки от керосиновых ламп, ниппели велосипедные, стальные стружки-спиральки, пуговицы с двуглавыми орликами, стрелками, молоточками, светлые пуговицы гимназистов и золотые, офицерские... Но никогда среди этих богатств я не видела ни одной гаечки, ни одного винтика от рудничной лампы.

Играли мы подальше от завода, на дворах или на берегу Лопани, где рыболовы терпеливо ловили редких пескарей.

Весной Лопань разливалась, как подобает реке, омывающей большой город. Мальчишки так и липли к ее берегам.

Помню, как кто-то из них кричал в найденный кусок водосточной трубы:

— Открывается навигация! Пароходство «Лоп-ни»! Для сплавки принимаются старые башмаки, рваные галоши и жестяные банки!

Но только начинало припекать солнце, как Лопань возвращалась на свое коренное, илистое дно. По густой, закисшей воде плыли мазутные узоры.

Как ни запрещали взрослые, а маленькие пловцы взмахами саженок будоражили застоявшуюся воду и вылезали из Лопани в жирных, трудносмываемых пятнах.

Лопань высыхала — тогда прекращался «прием груза» и на пристани пароходства «Лоп-ни».

Больше всего у нас любили играть в цурки. Цурка — самая обыкновенная, короткая палочка, заостренная с обоих концов. Выстругают мальчишки цурку, обведут на земле квадратик — городок. Цурка в городке. Тот, кто начинает, бьет палкой по концу цурки. Подпрыгнула цурка. Вот тут-то и не зевай, отбей подальше.

Хорошо было тому, кто раньше других счет набирал. А последнему «маяться».

Как начнут четверо по очереди одного «маять», отбивают цурку, не дают ей в городок залететь. Тот, кто «мается», пощады не просит, а старается, пыхтит, целится и бросает цурку так, чтобы она летела над самой землей, тогда трудней отбить ее на лету. Но если тот, кто «маялся», поймает рукой отбитую цурку — сразу прекращалась «маета». Не так легко было поймать цурку на лету. Стараешься, да так, что вся голова в ссадинах и шишках.

Ох, и «маяли» же нас мальчишки! А позовут в цурки играть, мы сами летим. Ведь и нам выпадало счастье гонять мальчишек вовсю, пока они не умаются.

С тряпичным мячом гонялись в лапту.

Мальчишки мастерили из палок ружья. К концу палки привязывали «ремни» из бечевок. Вместо приклада — деревяшка, а курок — из гвоздя. Иной вскинет руку на плечо — и шагает, как на параде!

На всю нашу улицу был единственный трехколесный велосипед. Им обладал Мишка, сын лавочника.

Бывало, просят его ребята: - Дай покататься!

А он за это две копейки требует. У него, как и у извозчиков, была своя такса. За две копейки можно было прокатиться от бакалейной лавки до круглой афишной тумбы на углу и обратно.

Хочешь взгромоздиться на велосипед — припасай монету! Кто из копилки доставал, кто на конке экономил.

Некоторые сядут и начинают что есть силы крутить ногами, да так, чтобы поднять за велосипедом облако пыли.

Я каталась медленно, еле нажимая на педали.

Мишка подгонял меня вначале сердитым взглядом, а потом и криком. Но я будто и не слышу. Ведь не за спасибо же, а за деньги!

Однажды Мишка сказал:

— Разрешу покататься только за три щелчка в нос.

Чего захотел! Мы обступили Мишку и давай его щелкать и в нос, и в лоб, и в подбородок.

Он разревелся, а мы разбежались — как бы от лавочника не влетело.

Все это видели прильнувшие к окнам просторного и светлого особняка сестры-близнецы: Маргарита и Лариса.

Нет! Не пожалуются бакалейщику. Так насмешливо смотрели сестры на Мишку, что, должно быть, тоже с удовольствием дали бы ему щелчка.

А вдруг посочувствовали? Кто их знает! Уж очень молчаливы и аккуратно причесаны. Все у них одинаковое. И платья, и банты в косах, и сережки в ушах. Поди разберись: кто из них Маргарита, а кто Лариса? С нами они не играли. Их отец, горнопромышленник Аничкин, владел на Донбассе антрацитовыми рудниками.

Самого Аничкина мы видели редко. Это был важный мужчина. Жесткий, накрахмаленный воротник подпирал ему подбородок. Стоячие усы тоже казались накрахмаленными.

А на жену его все засматривались. Бывало, наденет платье то из черного атласа с высоким воротником, то розовое с вырезом и в кружевах. Ни на кого не смотрит. На руках длинные перчатки, держит веер или белый, тоже в кружевах, зонтик. А шляпа — корзина с цветами!

Мне очень хотелось узнать, как живут Аничкины в своем особняке. Говорили, что у них все по-другому. У нас — печи, у них — камины в каких-то изразцах с узорами.

Однажды в особняке началась уборка. Занавески и шторы не скрывали возню. Все окна настежь. Полотеры, заложив руки за спину, с непостижимой быстротой носились по паркету.

Меня заворожила волшебная люстра на круглом столике, придвинутом к стене. Чуть покачивались прозрачные граненые стеклышки. Полотеры посматривали на них с опаской.

«Волшебница» притягивала к себе солнечные лучи и щедро разбрасывала их по огромной зале с высоким потолком. Блестели стены, обтянутые светлым шелком. Сверкающие блики слепили глаза.

Как бы не споткнулись полотеры...

Потом я узнала от сестер, что поразившая меня «волшебница» — хрустальные канделябры для свечей. Свечи зажигают, когда у Аничкиных собираются гости.

А на рудниках днем и ночью тускло мигают в полумраке лампы «Луч» с Газовой.

Как-то Тоська Ефименко на барском тротуаре бегала с колесом. Случалось нам и раньше сбивать прохожих, а тут колесо угодило прямо в ноги жене горнопромышленника, у самого подъезда ее дома. Она громко ахнула, подобрала сборки шуршащей юбки и скрылась в дверях... Тося

так испугалась, что присела и рот раскрыла. Так они ничего не сказали друг другу.

Узнала об этом бабка Наталка и заворчала, сначала на Аничкину, будто это она была во всем виновата:

— Живут, как маки цветут. Не смотрели бы мои глаза. Они богатые, бессовестные, прижимистые. На чужой спине ездят.

Сказала так бабка и тут же потребовала, чтобы Тоська попросила у барыни извинения.

Подруга моя в ответ только языком щелкнула.

...Я хорошо знала, что живем мы «от двадцатого до двадцатого».

Приближалось двадцатое, и мать перед получкой отца брала в бакалейной лавке в долг. Все чаще и чаще ругала она папино ведомство:

— Голь почтово-телеграфная. В полиции на содержание казенной собаки и то больше положено, чем вам платят. Грузят на вас, как на ломовую лошадь.

— Да успокойся, Маруся! — скажет отец. Тут-то мать и приходила в неистовство:

— Тридцать лет ждали прибавки. Дождались. Благодарственное моление отслужили. А купцы-живоглоты тоже прибавили. Все дорожает с каждым днем. Вшили вам канты синие, а вы от нужды посинели. Бакалейщик уже в дверь не проходит. А ваше жалованье не раздувает, а кости собирает — все пятером в одну дверь пройдем.

— Вот и хорошо, Маруся, — скажет отец.

Или возьмет гитару и споет вполголоса куплет из своего «репертуара»:

Эх, судьба ты почтовая, Служба, вычет и нужда, Точно крышка гробовая, Тяжела ты, тяжела!

Приходило двадцатое, отец приносил жалованье, гостинцы-сласти и снова спешил на дежурство.

...Когда наступало ненастье, мать тревожилась за отца и с нетерпением ждала его возвращения.

Однажды опоясался он. Полез на столб. Перекинул металлическую цепочку, прикрепленную к поясу, через плечо, а застегнуть ее на крючок забыл. Только откинулся, чтобы не касаться лицом проводов, как полетел затылком вниз. Падая, каким-то образом удержался «кошками» за столб. Ноги в когтях наверху — голова внизу. Отец хотел вывернуться, схватиться руками за столб и слезть, но как ни барахтался, ничего у него не выходило.

В это время женщина гнала корову, увидела — человек головой вниз висит, подняла крик, сбежались люди и сняли отца со столба...

Подморозит после дождя. Провода покрываются ледяной коркой. Обвисают, вытягиваются, рвутся. Во время гололедицы под тяжестью льда накреняются, ломаются и падают столбы.

Отцу самая работа. Лазает по столбам, устраняет обрывы, отбивает топориком лед.

Как-то в непогоду, когда на дворе было особенно дурно и мать была довольна, что отец дома, не под открытым небом, за ним вдруг пришли и привезли с собой все снаряжение.

Мать долго искала фуфайку, а Сергей тем временем в сенях начал примерять когти. И мне это интересно было. Шипы на них острые! Сергей привязал ремешками когти к ступням. Высоко поднял ноги. Сделал шаг и тут же шлепнулся. Оставил когти и начал примерять плотный, тесьмяный поясной ремень. Он обкрутил его вокруг себя, застегнул металлическую пряжку и начал дергать цепочку, прикрепленную к поясу.

— Эх, мне бы на столб забраться!

Сергей возился с поясом, а я залезла в инструментальную сумку. Сверху там лежали наушники. Только я их надела на голову, как в дверях показался отец.

— И смех и грех! — воскликнула мама.

Отец щелкнул пальцем над моим ухом, снял наушни-ки, помог Сергею освободиться от пояса, подтолкнул нас к маме, а сам исчез в дверях.

Мать только успела крикнуть ему вдогонку:

— Следи за поясом!

...Подходило еще одно «двадцатое», и мать начинала все о том же:

— Эх вы, чины — пуговицы ясные, а жизнь темная. На фуражке кокарда, а штаны протертые, в заплатах; штиблеты под стул прячете — людей совестно. Живем на крохи. Деньги казенные, а служба каторжная...

Да, перед «двадцатым» не раз начинались, как Сергей говорил, «комбинации» с желудком. Хочется есть, а мать скажет сердито:

— Нечего керосин даром жечь. Ложись спать скорей, во сне поешь.

Только начнешь засыпать, а Сергей сахар протягивает. У него всегда про запас несколько кусочков водилось. Недаром он фокусы показывал...

Бывало, именно перед «двадцатым» числом между отцом и матерью пробегала «черная кошка».

Отец сидит за столом. Опустит свою небольшую темную бородку на грудь. Под глазами набрякшие мешки. Лоб наморщит.

И мать не в духе, ходит из угла в угол, с места на место все переставляет. И мне не по себе.

Один раз отец как-то с сердцем сказал маме:

— Да не кори ты! — и закрыл лицо руками.

Зато я знала: пройдет «двадцатое число», мать выстирает, накрахмалит отцу рубашку и заботливо положит ее перед ним, такую белую, свежую... Или подойдет к нему сзади и воткнет ему в волосы свою гребенку...

И мне хорошо.

Вечер. Гудит под трубой самовар. Чай налит до самых краев — отцу в стакан, нам в чашки. Старшие пьют чай вприкуску. А я с Сергеем внакладку. Мать режет яблоко в чай. И голос у нее уже не пронзительный, а мягкий:

— Застенчивый ты, Степушка, до ушей краснеешь. Стеснительный.

И мне говорили, что я все больше и больше похожу на отца. Тоже густая краска часто выступала на лицо... Я не соглашалась: и щеки у меня не впалые, и усов и бородки пет.

Должно быть, и на маму похожа. Руки у нее сильные. Работа не томила ее. Как скажет: «Воздухом сыт не будешь!» — засучит рукава, начнет пол мыть... Под кровать с выжатой тряпкой я лезла.

И все это, пока вода закипает для стирки.

Когда мать стирала, она не любила, чтобы около нее вертелись. Мокрые груды чужого белья лежали на скамейке.

А вот на веревку развешивала, — станет на табуретку, я ей белье подавала.

Только и ждала, когда оно высохнет и мать позовет:

— Ну, Галонька, давай вместе утюг раздувать.

Утюг большой, духовой, с деревянной ручкой. Нагревался древесными угольками, разжигался щепками. Прогорит пламя, вот тут-то я и дула вовсю — в дырочки с боков утюга. Угольки покраснеют, утюг жаром пышет!

Мать только успевала гладить. Утюг быстро мелькал в ее руках, и угольки не гасли.

Растет горка выглаженного белья...

Мать утюгом размахивает, мокрым пальцем до него дотрагивается: шипит!

...Помню, отец как-то задержал нашего хозяина Родю во дворе, чтобы за квартиру с ним рассчитаться.

Родя схватил деньги, пересчитал, сунул в карман, а потом начал говорить, что он скоро свой собственный галантерейный магазин откроет.

— Придется и вам за квартиру набавить. Всем набавлю. У нас цены без запроса, — рассмеялся Родя.

Отец замялся, вздохнул. А Родя размечтался:

— Дело мне предстоит большое. Фирма Клепцова! Звучит? Как вам кажется? Вывеску живописцам закажу!

— Крыша-то протекает, — перебил его отец.

— Протекает? — подхватил Родя. — Хорошо, что сказали. Это все из-за липы. Липа у крыльца разрослась. С липы на крышу стекает. Давно надо липу спилить.

Отец и не рад был, что упомянул о крыше. Очень он любил тенистую липу.

Через день-два Родя спилил липу.

У крыльца стало пусто, а в комнате жарче и неуютней.

...Напротив наших окон, чуть наискосок, в кирпичном доме, жила вдова, генеральша Желтикова.

Все было там по-генеральски. На нашей стороне вместо тротуара — прогнившие, протоптанные доски, а у дома генеральши — ровно пригнанные друг к другу квадратные каменные плиты с узорами.

Донашивала я ботинки Неонилы. Говорили мне: «Пока этих не сносишь, других не купим». Все отдавали в починку. Как мне хотелось их сносить! Потому я с особой охотой прыгала у генеральского дома.

«Классы» на плитах у дома генеральши мы не рисовали, а потихоньку прыгали на одной ноге из квадрата в квадрат.

Как-то, когда я прыгала под окнами генеральши, она позвала меня к себе. Вошла я и подумала: «Как в церкви!» Потолки разукрашены. Столик весь усыпан перламутром. Пальмы в кадках стоят... Больше всего меня поразило — сидит генеральша, такая дородная, в кресле-качалке и качается, как на качелях.

Она позвала меня мороженое крутить. Зажала я ведерко коленями. Кручу, а сама все разглядываю. Я кручу, а генеральша качается. Потом она покрутила, а меня усадила в качалку.

Эх, думала я, это не на пролетке. Мальчишки бы на такой качалке вскачь понеслись, а я покачивалась в такт маятнику огромных часов, стоявших на полу, как башня. Снова мы с генеральшей поменялись местами. Я крутила, крутила и засмотрелась на картинку. Но помню, висела ли она на стене, или это на столе лежал раскрытый иллюстрированный журнал, но словно сейчас вижу перед собой внушительного военного на огромном коне среди поверженных в прах немцев.

Желтикова, заметив, как внимательно смотрю я на картинку, приподнялась с качалки, поправила иа голове кружево и важно произнесла:

— Великий князь Николай Николаевич! А я подумала: «Наверное, это и есть сам Желтиков». На террасе, выходившей в сад, генеральша угощала меня мороженым. Я боялась уронить блюдечко. ...Осенью 1916 года я пошла в школу. Меня приняли в приготовительный класс. В зале еще висел портрет Николая II, щуплый такой царь. А окончила я первый класс — царя уже не было, и портрет выбросили.

Как отец повел меня в школу в новом белом переднике, в форме на вырост, хорошо помню. А вот как свергли самодержавие...

Дело было зимой. Отец пришел такой радостный — принес телеграмму с текстом отречения Николая II. Сергей кричал:

— Николашка полетел вверх тормашкой! Мы прыгали, целовались.

Отец повел нас к зданию Центральной телеграфной конторы «смотреть революцию». Он говорил:

— Еще вчера здесь на балконе висел огромный позолоченный царский вензель. Квартальный следил, чтобы перед вензелем шапку снимали. «А не то в кутузку!»

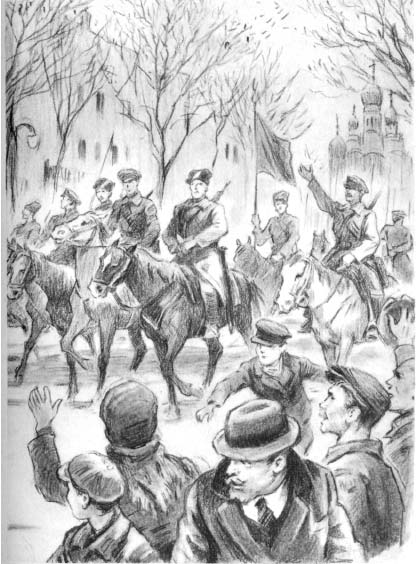

Потом мы гуляли по Сумской, как в самую раннюю пасху. По мостовой с громкими песнями маршировали солдаты. Рота за ротой. Несли плакаты и лозунги. Слово «свобода» сияло не только на кумаче, но и на лицах. Будто все в один день именинники и пришли в гости поздравлять друг друга.

Повсюду продавались красные банты.

— Купи мне бант! — попросила я отца.

Он купил мне два.

Нам повстречался Родя. Он шел и играл тросточкой. За ним еле поспевала чинная Котя с торжественной миной на лице и меховой горжеткой на шее.

Родя умильно улыбался.

Ура! Царя сбросили! Шабаш! — кричали с балкона.

На тротуаре прохожие обступили арестованного полицейского.

Отец привел нас в кондитерскую «Жорж Борман» и купил нам кулек конфет. Мы уплетали их за обе щеки.

...Я и до школы умела читать — сама научилась, глядя на брата и сестер. После приготовительного же стала совсем грамотной. Прыгала, в горелки носилась, но пристрастилась и к чтению. А книг-то и не было.

Бывало, Маргарита Аничкина в одном окне сидит — книжку читает, а Лариса — в другом. Книжки с картинками! Очень хотелось мне до этих книжек добраться.

Как-то осмелела я, стала просить сестричек дать мне почитать одну из этих книжек. Взамен я одарила их цветными стекляшками. Даже па волшебных канделябрах не было таких среди подвесков. Собирали мы с Тосей полные подолы всевозможных стеклышек. Среди них попадались особенно редкостные, с переливами и надписями. Зажмуришь один глаз, а другим посмотришь в стеклышко на тополь, и кажется он волшебным: двоится, множится, переливается...

Хоть и не было у сестер своего «прейскуранта», как у Мишки-велосипедиста, а дали мне, через окно, книгу в коленкоровом переплете с золотым обрезом. Картинок много, и все яркие!

Я со стола убрала, пол веником вымела, только после этого уселась читать.

Сели мы с Тосей на одну табуретку, тесно прижавшись пруг к другу, и книжкой вроде как поделились, задумали вместе читать, но про себя. Тося не поспевала за мной. Она поднялась, стала сзади, обняла меня, положив голову мне на плечо, картинку разглядывает, а меня попросила вслух читать.

Читала я медленно и громко. Смотрю, и мать в дверях стоит. В комнату белый пар от корыта напустила, даже стены и окна вспотели, передником руки вытирает, а потом села рядом и тоже стала слушать...

Дружили мы с Тосей, но однажды подрались по-настоящему. Выпросила она у меня книжку — «Сказки братьев Гримм» — только на один вечер, а принесла на следующее утро испачканную. Как увидела я пятно на обложке, разозлилась на Тоську:

— Кто посадил?

А она будто и не видит:

— Так было.

— Как — было?!

— Сама испачкала, а ко мне пристаешь.

— Вот ты какая! — И я крепко сдавила Тоськину руку.

— Ой, сломаешь! — закричала Тоська и сдернула с моей головы косынку.

Я схватила ее за платье и потянула. Тоськино платье, ситцевое, в розочках, треснуло как лоскут... Тоська в слезы. Мне жалко и ее, и платье, и книжку.

Не умеем мы, девчонки, как следует драться. Другое дело — мальчишки, и бьют наотмашь, и в грудь норовят ударить, и подножкой свалить. Мы же не деремся, а царапаемся.

Можно было царапать друг другу щеки, тянуть за волосы, но платье!

— Пойдем в дом, зашьем.

— Все равно бабка увидит.

Рассказали мы маме о нашей беде. Она заложила складочку и застрочила разорванное место на машине.

Пятно на книге утюгом через полотенце прогладили...

Я вернула книгу; сестры Аничкины и не взглянули на «Сказки братьев Гримм». У них полные шкафы книг.

Бабка Наталка много сказок знала, и все они были У нее складные, но на один лад. А книги такие разные!

Иногда и книжки были похожи друг на друга, как сестры-близнецы, особенно книжки о примерных девочках. Как-то я увидела на обложке замечательное название: «Девочка — Робинзон». Помню, как не терпелось мне узнать, что это за Робинзон. И как завидовала я такой девчонке! А начала читать — чепуха! Приснилось одной плаксе, что попала она на необитаемый остров, где грибы росли с котел, а воробьи больше курицы. Испугалась девчонка. С ней вместе был мальчик Сережа. Он все за нее делал. Нашел корзинку. Сели они в эту корзинку, подвешенную к воздушному шару, — и снова очутились дома.

Нет, эта девочка не была Робинзоном.

Когда сестрам-близнецам надоели мои разноцветные дары, я стала им приносить черно-красных, цветистых и темнобархатных бабочек, самых пышных. Ловила их рукой на пустыре.

Принесу от Аничкиных новую книжку, Сергей из рук вырывает, потом посмотрит и скажет разочарованно: «Для девчонок».

Только как-то раз взял книгу да и не выпустил из рук, пока не дочитал. Прочитал, потянулся, а мне говорит:

— Если еще такую же книгу принесешь, я тебя на спине верхом покатаю. — И Сережа заржал, как конь.

Книга, от которой он не мог оторваться, называлась «Всадник без головы».

В особняк Аничкиным провели телефон. Его пронзительный звонок был далеко слышен. Раздавался и певучий голос хозяйки дома:

— Да! Да! Алло... это я, я, Софа!

Как-то телефон долго подзывал к себе, а никто не подходил. Как мне хотелось проникнуть в особняк, поднять телефонную трубку и ответить:

— Да, да! Алло... я, я, Галя!

Позвонить бы отцу. Повертеть рукоятку. Приложить ухо. Снова повертеть. Наговориться и опять повертеть.

Однажды, проходя мимо, я услыхала голос самого Аничкина. Долетали отдельные сердитые слова.

А через несколько дней после этого отец принес газету и ткнул пальцем в портрет мужчины, надутого как лягушка.

— Узнаете? Аничкин! Чугуно-меднолитейный, котельный, каменноугольный воротила. Речь на съезде харьковских промышленников и фабрикантов произнес.

Отец читал эту речь и гневно поглядывал в сторону особняка.

— Набили на войне тугую мошну. Этот Аничкин в армию шрапнельные снаряды поставляет. Теперь малолетних подростков вербуют в окопы воевать с немцами до победного конца. Самого бы отправить траншеи копать!

— Царя свергли, а все осталось по-прежнему. Народ измучили, — со вздохом промолвила мама.

А я невольно прислушалась: не зазвонил ли в особняке телефон. Теперь я знала, о чем говорил Аничкин.

...В те дни часто устраивались митинги. Сергей протискивался в первые ряды. Особенно понравились и запомнились ему слова: «Долой десять министров-капиталистов!» Он громко произносил их, когда бил по цурке, выбивая ее из «городка», — так громко, чтобы услышал Родя.

Как-то увидел Сергей — девчонки, ученицы из шляпной мастерской, спешат к особняку, тащат круглые картонные коробки. Аничкина постоянно заказывала шляпы и шляпки. Сергей поспешил наперерез ученицам. Они остановились, прижимая к себе коробки.

— Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных! — выпалил Сергей.

Начало заинтересовало шляпниц.

— Подростки должны работать шесть часов, а получать как за полный восьмичасовой, — продолжал Сергей.— Нечего шляпы на дом носить и трудиться на дядю! — громко кричал он.

— Что это малый так разорался? — неожиданно раздался недружелюбный голос.

Это Екатерина Семеновна Клепцова, вся напружиненная, наблюдала, как «митинговал» Сергей; возразить не возразила, а все-таки не удержалась и заступилась за «дядю».

Ученицы весело подмигнули Сергею и шмыгнули к подъезду.

Самым главным из министров был Керенский. Помню, что деньги «керенки» были рыжие, небольшого размера, но печатали их целыми листами и разрезали ножницами на длинные полосы.

При Керенском дела Клепцова пошли в гору. Текли к нему «керенки».

Помню, как сидели мы на заборе и, стараясь не шу-

меть, чтобы не привлекать прохожих, пускали мыльные пузыри прямо на улицу, наблюдая за их полетом. День был тихий, безветренный. Мыльные пузыри, меняя свои краски, долго держались в воздухе.

Наш хозяин приближался к дому. В руках его, как всегда, большие пакеты. Идет и чуть пританцовывает, пританцовывает и посвистывает. Пенсне на цепочке болтается.

Вдруг рыжий кот Бантик прыгнул прямо к ногам Роди. Хозяин от неожиданности растянулся на животе, придавив собой пакеты. Бумага лопнула, по земле рассыпались кнопки, крючки, маленькие ножницы, разноцветные мотки гаруса...

Родя вспотел и заторопился. На коленях, кряхтя, он начал сгребать вывалившуюся галантерею.

В это время Тося громко и радостно крикнула:

— Пузырь лопнул!

В России установилась советская власть, а на Украине еще шли бои за Великий Октябрь.

На Москалевке красногвардейцы дрались с юнкерами. Стреляли где-то совсем близко. Над крышей нашего дома жужжали пули, а стекла в окнах: дзинь-дзинь!

В памяти возникает тревожное лицо мамы, какой-то грохот и слово «товарищ».

В это небывало бурное, пламенное время мы, детвора, как положено в декабрьские дни, носились на санках-скороходах с накатанного спуска — прямо на лед Лопани.

Санки мастерили сами. На них надо было ложиться животом. Спереди на палке два конька, а сзади один -«снегурочка». Лежишь на животе и передними коньками управляешь. Ногами притормаживаешь. Руками руль сжимаешь, как бы не выпустить. Полный ход! Со страшной быстротой, как вихрь, неслись мы в Лопань, вздымая снежную пыль.

Помню: с шумом и грохотом промчался броневик с матросами наверху. Как на школьной грифельной доске на нем было выведено мелом: «Бей буржуев!»

Повсюду над городом взвились победные алые флаги. Сергей несколько часов простоял у наспех сколоченной трибуны, продрог, а жадно ловил каждое слово. Дома он старался как можно точнее передать все, что слышал. Мысли обгоняли слова, он начинал торопиться и переходил на жесты.

Сергей рассказал, что большевики тоже за войну до победного конца, по не с немцами, а с капиталом.

Отец говорил о важных телеграммах. Тогда от него я впервые услыхала: «Ленин». Обращения Ленина! Рабоче-крестьянское правительство во главе с товарищем Лениным!

Сестра приходила позже всех, бледная, усталая, с воспаленными глазами. Многие ее сослуживцы самовольно оставили почту, спрятались, как мыши...

Первый почтовый поезд доставил письма из центра.

На почте корреспонденцию разбирали красногвардейцы. Отец стал работать телеграфистом. Не раз по ночам подымали отца его друзья-красногвардейцы. Знали мы, что на телеграф приходил товарищ Артем, разговаривал с Кремлем по прямому проводу. Отец наклеил весь разговор на бумагу и отнес товарищу Артему в вагон, стоявший на путях у вокзала.

Сергей всегда с нетерпением ждал отца, обо всем его расспрашивал. Отец говорил, что и на телеграфе почтово-телеграфные пролетарии не на жизнь, а на смерть борются с прислужниками палачей.

Когда отец ложился спать, он клал под подушку револьвер.

Забежит днем на минуту, перехватит что-нибудь на ходу и снова на сутки уходит туда, где у него новое начальство, имя которому: Ревкомпочтель! И мать с уважением относилась к этому неведомому нам, но такому бесстрашному Ревкомпочтелю.

Однажды, когда отец долго не приходил с дежурства, мы с мамой, захватив еду, пошли к нему на Центральный телеграф. Заглянули в огромный зал. Меня оглушил непривычный стук. Будто метались здесь, стрекотали и щелкали кузнечики и сверчки из железа. Люди работали как заведенные. Стучали пальцы по клавишам аппаратов. Никто из них на нас не обернулся.

Отсюда по многим и многим проводам разбегались телеграммы; сюда же с шумом и треском врывались они со всего света.

Мать разыскала отца в малой аппаратной. В малой было потише. Даже кто-то обернулся и спросил, как меня зовут, сколько мне лет.

Меня удивили там колеса с белой лентой, вертевшиеся у аппаратов.

Отец что-то мастерил у одного из аппаратов. Он поднялся нам навстречу и, улыбаясь, показал свои руки, перемазанные краской. Сказал, что вернется домой, как только его сменят. Есть не стал, а пошел нас провожать к выходу. По дороге рассказал, что сейчас под его присмотром много линий, много аппаратов; среди них и те, что оглушили меня в большой аппаратной, — громадные Юзы и Бодо.

...Лучше всего запомнилось все, что глаза повидали «от угла до угла».

Наш хозяин Родя и генеральша Желтикова были для меня, как живые игрушки ваньки-встаньки: то закачаются, наклонятся, то опять становятся на ноги. Недаром Желтикова Мария Ивановна так любила качаться на качалке.

Все знали на Газовой, что генеральша не рада победе советской власти: она ведь лишилась потомственных владений, в банке у нее «лопнули» какие-то вклады и ценные бумаги.

Теперь мать ей только стирала, а гладила белье генеральша сама, чтобы дешевле было. Я помню эту глажку: возьмет ее высокопревосходительство стопку белья, положит на стул, а сама сверху сядет. Придавит белье своим широчайшим задом, долго сидит так, как квочка. Зато потом она хвасталась, что простыни у нее из-под такого пресса — не хуже чем из-под утюга.

Окна в особняке, со стороны фасада, были занавешены плотной материей.

Когда в городе в одну ночь арестовали всех крупных фабрикантов, пришли и за Аничкиным. Говорили, что, если к утру внесут они два миллиона, их отпустят.

Сергей видел, как Аничкин в черном пальто, придерживая рукой поднятый воротник, медленно шел по Газовой. К себе пришел черным ходом. Он уже не владел рудниками, не торговал шрапнельными стаканами, но, как и прежде, держался барином в ожидании перемен.

...Весна 1918 года. Мне исполнилось девять, и это был тревожный день рождения, будто дома кто-то тяжело заболел.

По сговору с украинской буржуазией войска кайзеровской Германии вторглись на Украину. Храбро дрались красноармейцы, защищая Харьков, а теперь уходили, чтобы победить и вернуться.

Рабочие-добровольцы с нашей окраины получали винтовки и шли на фронт.

Сережка ходил по комнате, сжимая кулаки.

...Не успели мы вволю наиграться на тротуаре у генеральского дома.

Выхоленная рука в блестящих кольцах распахнула окна особняка: не все богатства растаяли, а то, что взяли большевики, обратно отдадут немцы. В одном окне Маргарита, в другом — Лариса. Книг я у них больше не брала.

...Вот они, захватчики, на весенней Москалевке, совсем не похожие на «поверженных» с картины, висевшей у Желтиковой.

Впереди на огромном вороном коне не великий князь, а немец в черной каске с острым шишаком. Грудь колесом. Блестят пуговицы на мундире. За ним и все войско.

Они шли под черно-бело-красным германским флагом, отбивая шаг тяжелыми сапогами.

Вовсю светит солнце. Гремит марш...

Какой-то грузный мужчина, скрестив руки на животе, низко поклонился вильгельмовскому генералу, а пышная красавица с туго завинченными локонами протянула ему хлеб-соль на вышитом полотенце.

Господа в котелках и разнаряженные дамы с перьями на шляпах лезли вперед, старательно выговаривая: «Гутен таг!» Услужливо и угодливо они расстилали перед пришельцами ковры, дорожки и одеяла.

Мы, детишки, взирали на это зрелище с разинутыми ртами. Мне не пришлось изучать немецкий язык, но я запомнила несколько уроков этого языка, которые преподали нам тогда «герр сольдаты».

Лучше всего мы научились картавить «по-немецки». Так и разговаривали на «картавом языке»: «Майн матке-ши дома нихт», «Отшень, отшень хорош», «Гут, гут, кнут, кнут». Ни один переводчик не разберется.

Всю ночь на нашей улице ходили немецкие патрули. Проснешься и слышишь, как они между собой «каркают» и «кудахчут». У заводских ворот фон Дитмара тоже стояли фон часовые в серо-пепельных мундирах.

Мимо нас — на крупных лошадях с куцыми хвостами— медленно проезжали по Газовой стражники-гайдамаки. Чудно они выглядели: голову брили, а на макушке оставляли длинный клок — «оселедец». На бритые головы на-хлобучивали меховые папахи со свисающим суконным верхом, напоминавшим колпак. В синих поддевках — жупанах и в синих широких шароварах, спускавшихся на голенища сапог, они казались какими-то поддельными и очень чужими людьми.

Мы знали, что хотя они и украинцы, а стоят за кайзера Вильгельма, за помещиков, за царя. Только «царь» у них называется гетманом. А у гетмана фамилия Скоропадский, потому что он, как царь Николашка, должен скоро пасть!

Все новости приносил Сергей: в городе на крыше «Гранд-отеля» установили орудия; на заводах станки с фундаментов снимают; немецкие офицеры сигары курят.

Мать боялась за Сергея, так как прошел слух, что пруссаки всех подростков угонят к себе в Германию на каторгу.

Когда в Харькове были немцы и гетманцы, отец ходил по городу, не расставаясь с когтями-кошками, подпоясанный широким предохранительным ремнем. На голову он нахлобучивал старую фуражку с заношенным бархатным околышем. Человека «с кошками» даже патрули не останавливали.

Встанешь утром, а мать говорит: «Ты и не слыхала, как отец тебя ночью в лобик поцеловал». И так хотелось после этого видеть отца, быть с ним рядом...

При немцах зашевелились лавочники, проходимцы и биржевики. Поднял голову и Родя. Он стал часто захаживать к нам, и в самое разное время.

Мать сразу разгадала: следит Клепцов за своими квартирантами. То нужно ему что-то сообщить по секрету, то надо ему проверить, как форточка закрывается...

Форточкой хлопает и говорит:

— Сам Вильгельм сказал, что Россия — это страна, где ни один винтик как следует не завинчивается.

И смеется. Зубы редкие. Волосы намаслены и тщательно зачесаны. Волосок к волоску. Маленькие усики он подкрашивал чем-то черным. Вот и пойми — согласен наш домовладелец с Вильгельмом или нет? Сергей принес с улицы новый куплет:

Украина хлебородная —

Немцам хлеб отдала,

Сама голодная.

Я слыхала, как и Родя пел то же самое и ухмылялся.

Как-то пришел Родя и рассказал, что большевики пустили под откос поезд с углем для Германии. Говорил об этом так, будто грозил маме: мол, хотя наш отец и телеграфист, но это дело и его рук; будто и мать виновата в том, что она законная супруга человека, который при большевиках ходил с револьвером на боку.

Как-то раз в эти дни Сергей вернулся домой с пшеницей. Карманы набил, и за пазухой полно. Весь превратился в мешок.

Рассказал, что мальчишки пробрались под вагоны, просверлили дырки, заткнули их, а когда тронулся состав, затычки повыскочили и весь путь в золотом, отборном зерне.

Ругала, ругала мать Сергея, а пшеницу спрятала на черный день, но тут же строго-настрого приказала ему, чтобы он и не думал даже близко подходить к полотну железной дороги.

Сергей чуть свет поднялся, и поминай как звали... Мать велела мне искать его по дворам. Где его найдешь? Может быть, он где-нибудь со своими друзьями «гоголь-моголь» крутит — ведь говорили же, что немцы грузят в вагоны и яйца и сахар.

Чего только мать не передумала! Уж представилось ей, как немцы поймали сына и вместе с пшеницей да со скотом везут в вагоне с решетками на германскую каторгу... Сергей появился на пороге среди дня. Мать даже руками всплеснула:

— Снимай штаны, мерзавец, бить буду!

Только тут и увидела, что стоит Сергей в необычном виде. Колени его были прикрыты рубашкой с чужого плеча, а сам он босый и без штанов.

— Штанов-то нет, — говорит Сергей. — Украли всю одежу, пока купался.

Мать закричала еще пуще, схватила палку.

— Не бей его, мамочка! — вступилась я за брата.

Несколько дней после этого Сергей сидел дома «на привязи», без штанов. Мать решила: нет худа без добра, иначе его ни на каких вожжах не удержишь.

И все же, помню, пришла я домой, смотрю, Сергей платок ко лбу прижимает, а мать в слезах.

Оказывается, только она куда-то ушла, он полез за отцовскими штанами. Лежали такие в сундуке — узкие, с кантом, от почтово-телеграфной формы.

Сергей уцепился за штаны. Мать за ним вокруг стола бегала. Не помня себя, ударила его чем-то, что попало под руку. На всю жизнь у Сергея на левой брови остался малоприметный шрамик.

Уже после второй мировой войны — с германскими фашистами, когда погибла наша мать в Харькове, — нащупал мой брат этот шрамик и с такой любовью сказал:

— Мама наша! Как ей трудно жилось, как мало мы ее жалели, как много причиняли хлопот...

А тогда в ноябре 1918 года в Германии свергли Вильгельма. Побежали немецкие солдаты домой.

Музыка не играла. Никто не вышел на улицу их провожать.

И гайдамаков след простыл, будто их никогда и не было.

Дул ноябрьский ветер, кружил опавшие листья и обрывки бумаг. И опять стекла дрожали...

Мать с опаской поглядывала то в окно, то на дверь. Наконец дождались отца. Он рассказал, что видел, как на улице застряли, сцепившись колесами, высокие немецкие фургоны. А мать толковала ему про хлеб и разные наши нехватки, про металлические пуговицы, которые Сергей срезал с его куртки и променял у мальчишек на сахар...

- Уж и вприкуску не хватает, — сокрушалась мать.

- Ничего, вприглядку пить будем! — ответил отец, который осунулся, но был как никогда бодрым и веселым.

По вечерам он теперь часто брал гитару и напевал:

Молоденька Марусенька

Все дворы обходила,

Все дворы

обходила,

Ни в одном не плакала.

В казармы на Большой Москалевке вернулись красноармейцы, а среди них и бойцы телефонно-телеграфного батальона, папины друзья.

Сергею вскоре на рынке купили серые суконные штаны германского происхождения.

На дворе у нас валялась каска с острым шишаком — «кастрюля».

В школе мы только и гадали, что получим на переменке — чечевичный суп или по куску хлеба с повидлом?

Помню плакат:

Вся влада Радам! Смерть гадам!

Белая армия, вооруженная империалистами, пыталась задушить революцию, взять землю обратно, отнять свободу и восстановить в России капиталистический строй.

Части белой армии направились на Москву через Украину. Белогвардейцы захватывали город за городом. В летние, жаркие дни 1919 года деникинцы наступали на Харьков.

И по нашей крыше цокали пули. Мать держала дверь на запоре, не выпускала нас на улицу. Полил дождь. Мать всегда спешила подставить ведра к желобам, а на этот раз и нас не послала, и сама не вышла.

Хлеба в доме не было. Выручали подсолнухи. Получили мы в подарок из села целый мешок, думали, на всю зиму хватит, а тут налузгали целые вороха шелухи.

В горле першило. Пить хотелось. А мать и за водой не пускала, делили по глоткам оставшуюся воду.

Наконец все стихло.

Белогвардейцы мчались на низких лошадях. Тот, кто был впереди, размахивал шашкой. Гикали и улюлюкали. Над пиками развевалось царское трехцветное знамя.

...Отец рассказал, что деникинцы снова вывесили на балконе Центральной телеграфной конторы огромный царский вензель. Квартальный следит, чтобы прохожие перед вензелем шапку снимали, «а не то в кутузку».

Мать послала меня к Желтиковой отнести белье. Все было накрахмалено и выглажено.

Когда я постучала, генеральша выслала мне навстречу горничную в белом переднике. Она была похожа на гимназистку. Горничная приняла белье. В передней стояли лаковые сапоги с неотстегнутыми шпорами...

Пришли деникинцы и вернули Аничкину его рудники.

...Мать узнала, что в церкви служить будет архиерей, и взяла меня с собой.

От алтаря был разостлан ковер.

Кучер Аничкиной, с расчесанными бакенбардами, намасленный и почтительный, пятился назад, боясь наступить на ковер.

Впереди всех Желтикова с сыном, Аничкина с дочерьми и другие тузы.

Запах духов смешивался с запахом ладана.

На плечах генеральского сына блестели эполеты. Одна рука у него была на черной перевязи, в другой он держал фуражку с кокардой.

Здесь же на ковре стояли и молоденькие «милосердные сестры» в белых косынках с красными крестиками. Раньше таких прихожанок с иконописными лицами я не видела в Москалевской церкви.

Мы с матерью стояли ближе к певчим, у самого клироса. Я поднялась на ступеньку. Впереди нас, через несколько голов, стояли бакалейщик и его сын Мишка. В церковь он пришел в новенькой матроске. Бескозырку с лентами держал так же важно, как и генеральский сын фуражку.

«Мишка с отцом тоже белые», — сразу решила я.

Певчие запели «Отче наш». Мишка оглянулся, я, встретившись с ним взглядом, неожиданно для себя показала ему язык и тут же раскрытым ртом громко подхватила вместе с хором: «Иже еси на небеси».

Спустилась со ступеньки и стала рядом с мамой.

Кончилось богослужение. Заскрипели сапоги. Так отчетливо зазвенели шпоры. Генеральша с сыном не спеша возвращалась домой. Деникинцы, которые шли им навстречу, брали под козырек. Генеральша милостиво им кивала.

Мать шепнула мне на ухо:

— Смотри как задаются!

От нас мать требовала, чтобы мы «зря не болтали», а сама выстирает белье генеральше, разглаживает оборки, «как снег» складочки и кружева, и сдержать себя не может:

— Грязногвардейцы проклятые!

Сергей всех их называл старорежимниками. Родя сберег портрет щуплого Николашки, он вывесил его в гостиной — в новой позолоченной овальной раме.

Сергей увидел портрет, шаркнул и сказал:

— Христос воскрес!

Сергей приносил нам городские новости. Он рассказал, как деникинцы арестовали его тезку Сережку Артамонова. Дворник выдал его, как комсомольца. Он и был комсомольцем. Выволокли его из дома на улицу. Мать Артамонова упала на колени, кричала: «Пощадите!» Но белогвардейцы тут же на улице, чтобы все видели, зарубили Сережку, а ее отогнали плетью.

Наша мать умоляла Сергея прекратить свои прогулки по городу:

— И тебя за комсомольца примут. Сергей блеснул глазами:

— Все может быть!

Мать после этого целый пузырек валерьянки выпила. Тревожно было и за сестру. Только собирается выйти из дому, а мать просит:

— Пожалуйста, не оглядывайся!

Деникинцы прогуливались и громко произносили: «Товарищи, подождите!» Скажут так, а сами только и смотрят — кто на их окрик невзначай обернется. Беда тому.

Каждый день мать носила отцу еду на телеграф. Придет взбудораженная и отдышаться не может. Своими глазами видела, как у гостиницы «Метрополь» арестованных вели.

— Бедняги, в одном нижнем белье. У одного арестованного на веревочке медный крестик болтается... На Гонча-ровке контрразведчики подпольщика арестовали: на Шерстомойке кто-то листовки разбросал...

Мать видела такую листовку, но взять побоялась.

- Говорят люди, что написано там о зверствах белых гадов, о том, как привязали они пленного красноармейца к лошади, сел на лошадь офицер и понесся вскачь...

Когда мать рассказывала об этом, у нее перехватило в горле.

Все знали, что деникинские контрразведчики рыщут по городу, ищут большевиков, красноармейцев и тех, кто стоит за советскую власть.

Гостиница «Палас-отель» стала страшной. Там пытали людей. Били пленных красноармейцев и приговаривали: «Будем бить, пока не побелеете». Булавками кололи под ногти, ставили на колени перед портретом Деникина и заставляли петь «Боже царя храни».

Стало известно, что из тюрьмы на Холодной горе деникинцы гонят арестованных в Григоровский лес. Там вешают, расстреливают, добивают прикладом...

Я с отцом так любила гулять в Карповском саду. А теперь каждый вечер с той стороны до нас доносились залпы. Мы знали, что это за залпы.

Горе не обошло стороной и нашу Газовую.

В облупившейся мазанке снимал комнату слесарь Петро. Был он вдовцом, остался у него на руках очень светлый, белокурый Андрейка. Петро всюду водил его за собой, а когда шел на работу, оставлял Андрейку у бабки Ефименко.

В одну из ночей деникинцы увели Петра. Труп слесаря видели у моста через Лопань. Помню, как Андрейка стоял у калитки и смотрел в сторону, откуда обычно отец возвращался. Никак не могли оттащить мальчишку от дома. Он стоял в длинной рубашке до самой земли, повязанный черным бабьим платком. Губы сжал. В глазах ни слезинки, насупился.

Только бабке Ефименко удалось его отвлечь и отвести к себе.

Стал жить у них Андрейка. Спал он под лоскутным одеялом. Тоська сама подстригала ему волосы и мыла голову дождевой водой.

Андрейка не любил, когда его по головке гладили. Ночевал у Ефименко, а днем путешествовал, ко многим в гости ходил. Где накормят чем, где граммофон заведут. Даже очередь, как пастушок, соблюдал. Сегодня — у одних, а завтра — к другим.

И у нас любил на крыльце посидеть. Мать угощала его кулешом. Поест Андрейка, никогда спасибо не скажет. Но если очень вкусно, вытрет губы рукавом и улыбнется. Нелегко было заслужить улыбку Андрейки.

Входя в дом, он никогда не стучал. Придет и станет молча, пока кто дверь откроет. Так и говорили о нем: «Как бы не пришибить».

Но были дома, которые он обходил.

Если день-два не приходил Андрейка, то нашим женщинам было не по себе, одна за другой бежали к Ефименко.

Упрям, настойчив был Андрей Петрович. Но стоило только сказать ему: «Отец велел» или «Отец наказал», как он настораживался и слушался.

В свои последние дни деникинцы были особенно люты.

Мать рано закрывала ставни. И по нашей улице неслись сани, автомобили, повозки... Шел дождь со снегом. Белогвардейцы мотали провода. Вступали в Харьков, надменно купаясь в лучах южного солнца, а отступали, подгоняемые паникой и ненастьем.

Генеральша прибежала запыхавшаяся. Она искала Родю. Долго металась по двору, да так и не дождалась Родиона Ефимовича. Когда менялась власть, он был по горло занят. Желтикова поспешила домой.

Днем и ночью слышался отдаленный гул.

В те дни научились мы разбираться в залпах, то в зычных, то в гулких орудийных раскатах. Даже во сне они звучали в ушах.

Всю ночь ждали, ждали. Сергей поднялся чуть свет.

И матери не сиделось дома. Вместе с нами, девчонками, пошла она на Москалевку.

Червонные конники, латышские стрелки, красные полки входили в Харьков.

На улицах стало людно, но среди встречающих не было господ в котелках и разнаряженных дам с перьями на шляпах.

Василь Игнатович свою потертую шинель подпоясал ремнем. Он держал за руку Андрейку.

Мне запомнился всадник с забинтованным лбом. Через повязку выступала потемневшая кровь.

Из одного дома выбежала женщина в ситцевом платье. В руке она держала красную косынку.

— Покуражились над нами, вытворяли все, что им заблагорассудится! — очень волнуясь, крикнула она.

Всадник с забинтованным лбом остановил коня. Его сразу же обступили. Василь Игнатович поднял Андрейку,

а он потянулся рукой к красному банту, вплетенному в гриву коня.

Кавалерист внимательно посмотрел на всех и — такой строгий и серьезный — вдруг радостно крикнул Андрейке:

— Смельчак! — и по-ребячьи расхохотался, а за ним и все рассмеялись.

Мальчишки размахивали красными флажками, подбирали на улицах расстрелянные патроны и пели «Интернационал».

Ефименко перебирались в дом бежавшего с деникин-цами рудопромышленника Аничкина. Переселением верховодила бабка Наталка.

И мать моя взялась им помогать. Надо было растопить все печи в холодном доме. Не печи, а зеркала. Медные отдушники начищены, как самовары.

Мы с Тоськой, пританцовывая, ходили из одной комнаты в другую, как по Сумской, главной улице. Встречались, кланялись, делали реверанс и нараспев произносили: «Мерси!»; прощались, как будто и мы расфуфыренные барыньки с веерами.

В дом можно было войти с трех сторон: парадный ход, черный и дверь в сад. Вот где играть в прятки и жмурки! Никогда всех не застукать, не поймать.

На дворе по проволоке носился и рычал огромный пес Султан, оставленный хозяевами. Миска у его будки была пуста. Султан охрип. Потом он опустил голову на лапы и завыл...

Я бы ни за что не подошла к нему. Когда раньше проходила мимо особняка Аничкиных и слышала, как рычит пес за высоким крашеным забором, и то вздрагивала.

Все таскали вещи, а Андрейка остался без присмотра. Утопая в каких-то великанских чеботах, человек пяти лет от роду подошел к самой будке. Только я хотела людей позвать, а Андрейка что-то кинул Султану. Пес съел и, не спуская глаз с Андрейки, завилял хвостом.

Вещи переносили на руках: и ящики из комода, и комод, который так необычно выглядел без ящиков. Несли

железные миски, разливательную ложку, ведро, какой-то ларь... Потом поплыла целая вереница узлов.

Квартал окутался пылью. Это тщательно вытрясали бабкины половики.

А сама она, такая деловитая, расстилала их в комнате. Не могла на них наглядеться. И так, и этак! От дверей -к окнам, по коридорам... Намяла за день ноги, а все стелила и стелила.

— Тряпок белых много. Я еще покрашу, навяжу, — приговаривала бабка Наталка и с опаской поглядывала на камин.

Когда всё расставили, в самую большую комнату на койке внесли изможденную долгой болезнью Евдоху Ефи-менко. С койки ее переложили на широкую деревянную кровать.

В комнате было тепло, и больную укрыли простыней. Она протянула руки под простыней, лежала притихшая, удивленная.

Василь Игнатович поправил ей подушку. Присел он на белую постель, посмотрел на Евдоху и тут же встал, подошел к буфету, взял с верхней полки два высоких прозрачных бокала, звякнул ими друг о друга, и в доме будто зазвенели колокольчики.

Дядя Василь остановился у большого зеркала, взглянул на себя и лукаво улыбнулся:

— Господа Аничкины смотрелись. Теперь мы... Наглотались с тобой пыли, Евдоха. Ой, наглотались!

Он достал ножницы, складную бритву, помазок, налил воду в фарфоровую баночку из-под мази, дернул себя за бородку, потом собрал ее в одну горсть и сказал:

— Хватит с пучком ходить!

Василь Игнатович, намыливая лицо, приговаривал:

— Хороша кисточка. Мягкая. Щетинкой свою щетинку! — Его лицо покрылось густой мыльной пеной.

У Тоси заблестели глаза:

— Сейчас будем со щек мыльные пузыри пускать! Бабка Наталка дернула ее за кудри.

— Какой бес тебе их так закрутил! — сказала она и оттащила Тосю от зеркала, чтобы не мешала отцу.

Василь Игнатович и после того, как побрился, с каким-то недоверием посматривал на себя в зеркало. Его щеки стали более впалыми, бледными.

— Не горюйте! Моя борода быстрая. Захочу — метлу отращу и полотерные щетки сделаю, — сказал он, убирая бритву.

Одна комната еще пустовала. Там на столике я увидела телефон — коричневый ящичек с иссиня-черной трубкой на рычаге.

Отговорились Аничкины, а телефон скучал.

«Покрути!» — просила меня рукоятка.

«Подыми!» — настойчиво твердила трубка.

Я растерялась. Кого вызвать, что сказать? Не отрывать же отца от работы. Не знала, с чего начать. Не заметила, как подошла Тося. Не успела я опомниться, как она крутанула рукоятку, несколько раз подула в трубку, передала ее мне, и я услышала удивленный голос сестры.

Через день пошла вместе с Леной к ней на почту и оттуда звонила на Газовую: «Позовите, пожалуйста, Тосю!» Знакомый ее голос звучал как-то незнакомо. Потом он показался мне глуховатым. Оказывается, разговор продолжал Василь Игнатович, а потом и Вера Ефименко пропела в трубку: «Кому это нужно?»

Я слушала с наслаждением. Раньше мы играли в «испорченный телефон», шептали друг другу в самое ухо всевозможную чепуху. Другое дело — настоящий, исправный! Мы в разных концах города, а провод все передает: и как волнуешься, и как дышишь. Алло! Алло!

В детской комнате, где жили Лариса и Маргарита, стоял большой книжный шкаф из резного дубового дерева. Часть книг уже увезли в клуб. А про те, что остались в шкафу, человек, отбиравший книги, отозвался презрительно: — «Золотая библиотека». Это о добрых богачах.

Я увидела на полке знакомую книгу «Сказки братьев Гримм» и достала ее из шкафа. Хоть и долго трудились тогда над пятном, а оно так и осталось.

Посмотрели мы с Тосей друг на друга, ничего не сказали, потому что и сейчас на ней было то самое платье, только никто не знал, как я его разорвала.

Подошла я к окну, облокотилась на широкий подоконник и посмотрела на улицу. За деревом — через два дома — наш беленький, с зелеными ставнями, в котором мы живем. Ой, какой же он маленький!

Меня все время влекло к Ефименко.

Котя не любила, когда мы начинали играть у нас на дворе, особенно под ее окнами. При немцах и деникинцах она нас гнала без стеснения, а теперь не скажет ничего, но посмотрит так, что и играть не захочется. Зато у Ефименко играй от зари до зари!

Девчачьи игры без затей, то в лавку, то в лоскутки; у мальчишек же — все с фокусами.

Как-то днем одна, без девчонок, слонялась я из угла в угол по двору. Мать с утра ругала погоду. Печка дымила. Тяга плохая. Деревья стояли мокрые, черные. Снег падал большими хлопьями. Ногам было холодно. Я уже собралась уйти в дом, как на дворе появились мальчишки и невозмутимый, медлительный Митька Рогачев, размазывая снег по щекам, как бы невзначай спросил меня:

— Хочешь на доске полетать?

— Хочу!

— Только с завязанными глазами. — Ладно.

Положили мальчишки на землю широкую доску. Стала я на нее. Мне завязали глаза и говорят:

— Как услышишь команду: «Прыгай!» — сразу прыгай, а раньше нельзя, разобьешься.

Полет начался. Вначале так плавно меня покачивало, потом все быстрей. Будто действительно лечу. А тут еще слышала разные одобрительные голоса:

- Летишь над Тоськиным домом, над трубой! Чуешь дым?

Дом Тоськи на пригорке. «Как высоко!» — думаю. Дух захватывает, и действительно дым чую, как бы ногами за трубу не задеть, а глаза так завязали, что и не подглядеть.

— Опустите на землю, хватит! — кричу. Митька Рогачев все поясняет:

— Скоро дом твой. У самого забора летишь. Прыгай!

Я чуть поджала колени. Мама родная! И прыгнула одним махом.

Думала, прыгаю с высоты, а оказалось, что под смех мальчишек сразу растянулась на мокрой земле. Самой смешно стало. От страха да от смеха разогрелась.

Мальчишки визжали довольные, что фокус-покус удался.

— Прыгнула Галка через балку! — кричат.

Доску-то раскачивали они, чуть-чуть приподняв над землей. Дым почуяла — это у моего носа мальчишки пучок соломы подожгли.

Такой полет можно было совершить только раз. С меня взяли слово хранить секрет — от других охотниц.

Вместе с мальчишками я покатывалась со смеху, когда Тоську так же раскачивали на доске. По команде «прыгай» она прытко сиганула и растянулась так же, как и я.

...Бабка Наталка не могла нарадоваться на свое новое жилье.

Хрустальные канделябры увезли в музей, но и без них в ясные морозные дни солнце подолгу гостило в комнатах. У бабки слезились глаза.

Сверкали блестящие ручки на дверях, бокалы в буфете, цветы на обоях. Даже половики были залиты солнцем. Зеркало отражало блеск.

Одно печалило старую Ефименко. Раньше почтальон Лепехин каждый день звонил в парадную дверь особняка, всё письма Аничкиным носил, а поселились Ефименко, он все мимо да мимо.

В комнате с телефоном, рядом с семьей Ефименко, поселился высокий военный — латыш, и его жена — наша, харьковская. Ростом она была почти вровень мужу, ходила в полушубке, подпоясывалась ремнем. Гимнастерку носила навыпуск. Я думала, что она военная, а оказалось, что нет, только так одевалась. И пышные волосы подстригала по-мужски, «в скобку». Мне она сразу понравилась. Губы сомкнутые, не улыбнется, вроде строгая, а голос мягкий, приветливый, и глаза синие, синие!

Они недавно поженились. К ним приходило много людей. Все поздравляли.

Бабка Наталка про новых соседей рассказывала, как Оскар все на Олесю свою любуется.

— Комиссарша, а как лебедушка! — поясняла бабка. Она была рада, что латыш и с ней шутит. Веселый,

игривый, а люди, которые к ним ходят, все как на подбор молодцы.

— Дубленые ребята!— говорила бабка.— Вот так у нас все колесом и идет!

Мы в Харькове уж давно привыкли и к польской и к

латышской речи. Началась мировая война, и в Харьков хлынули с запада беженцы. Из Риги к нам эвакуировались Электромеханический завод и Велосипедный. Всем мальчишкам не терпелось, чтобы скорей наладили на новом месте Велосипедный завод; мечтали на рижско-харьковских машинах прокатиться.

В городе уважали рижских металлистов, слесарей, монтеров. Один из них на Мыловаренном заводе мудреный станок быстро наладил. Стали его благодарить. Он в ответ на «большое спасибо», сказал: «Большое пожалуйста». Не по-русски и не по-украински, зато от души! Мать про него сказала: «Не слесарь, артист!»

Бабка Наталка была довольна и тому, что теперь все чаще и чаще стал останавливаться у особняка почтальон Лепехин. Она гордилась тем, что со всех сторон к ее соседям письма приходят: и с фронтов, и из далеких городов, к тому же пишут на разных языках — всюду, значит, их адрес известен!

Как увидит Лепехина, спешит ему навстречу. Всегда у парадного затевала с ним разговор. Говорила громко, на всю улицу.

...Один день был совсем особенный. И мне пришлось побывать на новоселье. Гостей было видимо-невидимо.

Бабку, которая надела на плечи цветистую шаль, посадили рядом с командиром атлетического сложения — высокий, под потолок, волосы у него ежиком, а в плечах — сажень.

В гости к Оскару он пришел прямо из госпиталя, опираясь на палку. Говорили, что врачи не отпускали его, а когда узнали, что спешит к другу, — сразу разрешили, «чтоб скорей выздоровел».

Начал он говорить тихо, потом увлекся и повысил свой звучный голос. Он рассказал о том, как недавно в Харькове «забавлялись» деникинские генералы. Одному из них по вечерам наигрывал на скрипке музыкант. Пьяный генерал покрывал лысину музыканту деникинскими «колокольчиками» и при этом грозил:

«Выпорю, если с лысины свалится хоть один колокольчик!»

Должно быть, бедняга музыкант боялся головой шевельнуть.

Одна гостья посмотрела на Оскара и Олесю, повела бровью и начала так задорно:

Ой що ж то за шум

Учинывся?

Що комарик та и на муси

Оженывся!

Все смеялись: ну и «комарик», ну и «муха»!

Василь Игнатович был чисто выбрит, но то и дело хватал себя за подбородок. Он расстегнул ворот сатиновой косоворотки, одну руку прижал к волосатой груди, а другой поднял рюмку и громко крикнул:

— Будем друг к другу в гости ходить!

— Садись, садись, шальной, — уговаривала его бабка Наталка.

Весь вечер улыбка не покидала сияющую мордашку Андрейки. Он с восторгом пересаживался от одного военного к другому, трогал руками ремни портупей, бегал глазками по «скатерти-самобранке» и клал за пазуху дары для Султана. Султан перестал рычать и скалить зубы на таких, как Андрейка. Он подпускал к себе мальчишек, а они несли ему куски и кости; не забывали и воды налить в миску.

Стали во двор к Ефименко приходить не только с Газовой, но и с Моечной, Сирохинской, Единоверческой, Владимирской, со всей Москалевки.

Султан вначале лаял на стук калитки, потом перестал. Сложит лапы и внимательно следит за тем, как мы играем. Но если кто пробегал перед его мордой, он начинал лаять, словно хотел, чтобы мы его в игру приняли.

Спустили мы его с цепи. Он закрутился, хвостом завилял и начал бегать вместе с нами — всех догонял.

Оскар вышел к нам и сказал:

— Ох, собаку испортите, она не будет злой Василь Игнатович нас поддержал:

— Пусть бегает. Чего тут сторожить?

— Единогласно! — согласился Оскар. И сам начал теребить Султана: — Хороший, хороший! Крупная порода. Как бы не ушел!

Играли мы в прятки, я и залезла в сарай на верхнюю балку. Потолка в сарае не было. Лежу животом вниз. Балка широкая. Удобно. Весь двор в открытую дверь виден. Всех застукали, а я лежу.

Зашел в сарай Колька-Черепок, по фамилии Черепков. Шарит он по низам. Я его вижу, а он меня нет. Но пес водил вместе с Черепком. Он вбежал в сарай и сразу же поднял голову вверх, залаял и выдал меня Кольке.

Больше всего Султан любил цурки. Увидит он цурку — сразу схватит.

— Султан, отдай цурку! Ни за что не отдаст. ...Весна 1920 года.

Лопань уже давно отступила от задних дворов, но все еще была полноводной.

Цвела белая акация. Ее белые и розовые кисти пахли ванилью.

Отец и Сергей много говорили о том, что пан Пилсуд-ский идет по стопам кайзера Вильгельма.

С казарм на Большой Москалевке отправлялись роты на польский фронт.

Когда мы узнали, что белополяки заняли Киев, казалось, что снова по нашей крыше цокают пули.

Летом того же года мальчишки много играли в войну. Так же как Красная Армия, ребята гнали на дворах Газовой «шляхтичей» вон из Киева!

— Гей, гей, гей!

Размахивая «саблями», скакали верхом на палках и кричали: «Даешь Варшаву!»

Отец вернулся домой раньше обычного.

В те дни только и разговоров было о Крыме да о Врангеле, — на подмогу панам барон бросил белые войска.

Не сразу поведал отец, что уезжает.

Когда мать узнала об этом, она заплакала, решив, что отца мобилизовали на фронт против белополяков или на Врангеля. А отец успокоил: получил он важное задание — возглавить почтово-телеграфную контору в маленьком городке; линии оттуда идут на Донбасс.

При людях отец больше молчал, улыбался редко и то как-то слегка, кончиками губ. Но стоило ему завести речь о почте, как от сдержанности не оставалось следа. Все

переживал: и то, что мало почтовых вагонов и люди до сих пор отправляют письма «с оказией»; что враги грабят посылки бедняков, кладут в них кирпичи...

Отец оживлялся и пламенел, когда в газете встречал выступления Подбельского, народного комиссара почт и телеграфа: о чем отец думал про себя, Подбельский произносил вслух.

— При царе почтовые ящики были желтыми, теперь их выкрасили в синий цвет, а почта должна быть красной почтой, — говорил отец.

Однажды он сказал, что связь надо наладить так, чтобы ни один контрреволюционер не мог бы воспользоваться проводом ни на одну минуту. Отец привстал:

— Советская почта и телеграф — это наша сабля, и должна она быть в надежных руках!

Должно быть, он повторял слова своего наркома.

Отец мечтал, как повсюду, даже в самых глухих местах, откроются новые почтовые отделения и свяжут они глушь со всем миром.

Как любил он свой телеграф! Приложил раз ухо к серому столбу и сказал:

— Гудит!

После разговора с отцом мать куда-то ушла, а когда вернулась, будто кто ее подменил. Ей стало известно, что отец мог бы и отказаться. Другим тоже предлагали, а они остались в Харькове. Никто отца не гонит. Человек он семейный, не так уж молод, здоровьем слаб, а согласился ехать без всяких разговоров...